在传统中,人体被视为“上帝的殿”(哥林多前书6:19),强调内在灵性的纯净而非外在体征的吉凶。这与东方文化中的痣相学形成鲜明对比。痣相学认为,面部或身体的痣分布与命运紧密相关,例如额头痣象征事业起伏,耳垂痣代表财富积累。教义明确反对占卜、算命等行为(《申命记》18:10-12),认为人的命运应由上帝主宰,而非通过外在标记预测。这种根本分歧使得对痣相持否定态度,视其为背离信仰的迷信。

从神学角度看,强调“因信称义”,人的价值在于与上帝的关系,而非外在体征。例如,敦煌相书残卷中提到“耳中有痣主孝”,但更看重通过行为实践“爱人如己”的诫命(马太福音22:39)。《圣经》中从未提及痣的象征意义,反而多次警告不可追随异教习俗。这种对“内在生命”的重视,与痣相学通过外在特征判断吉凶的逻辑形成对立。

二、痣相命理的文化溯源

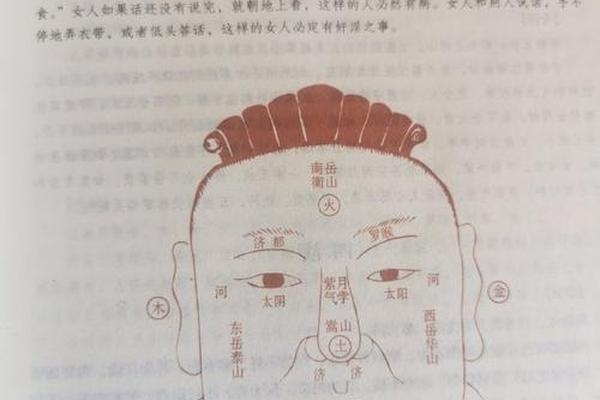

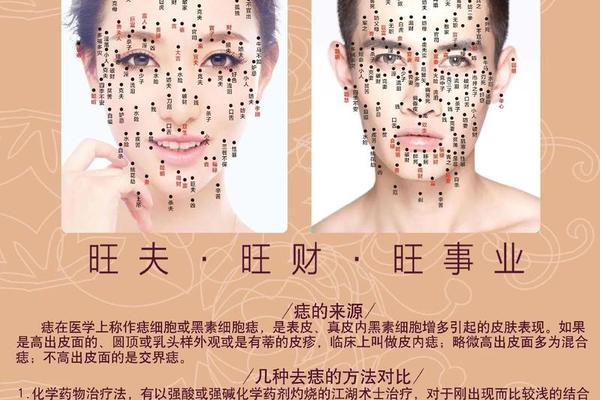

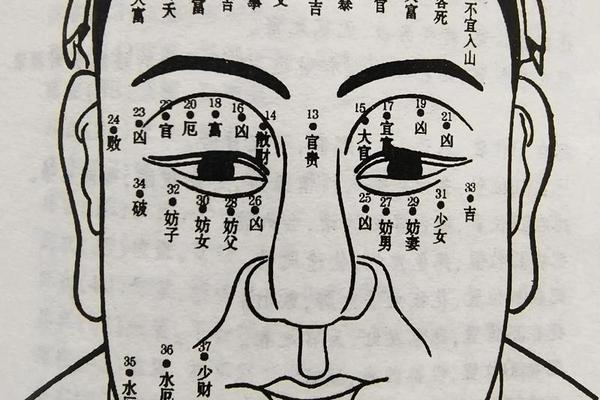

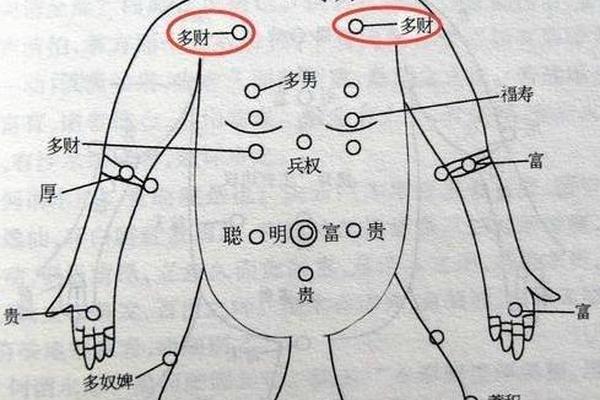

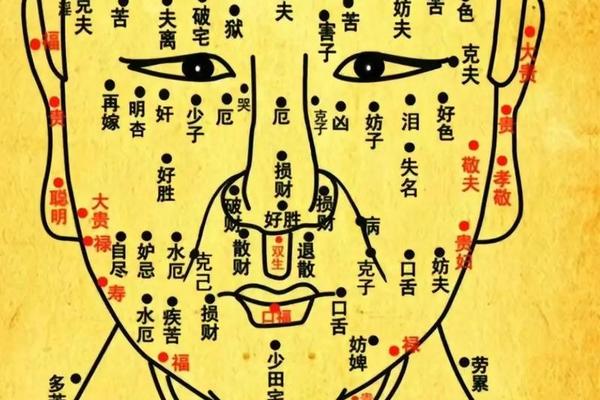

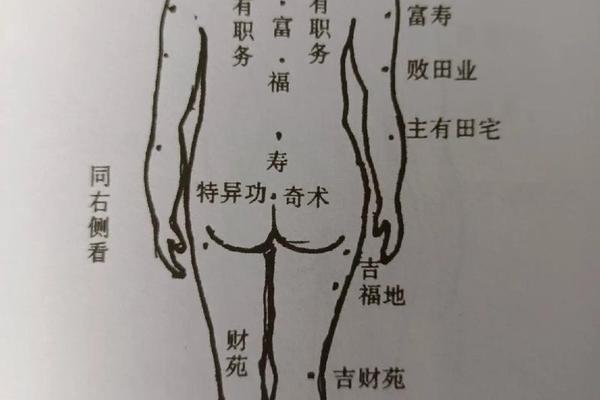

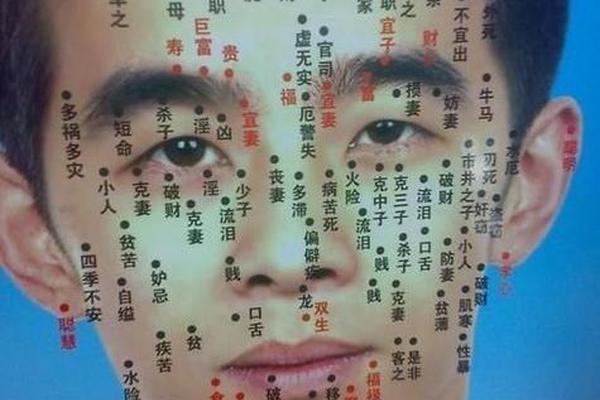

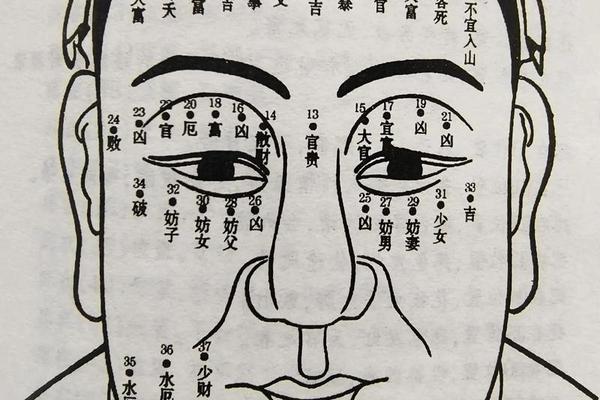

痣相学的历史可追溯至中国古代相术,唐代敦煌文献《相书》残卷已系统记录痣的位置与命运关联,如“眉中痣主学术,山根痣克夫”。这些理论结合中医的“内外相应”思想,认为痣是体内毒素或器官病变的外显,如耳部痣对应肾虚,鼻头痣关联肠胃健康。这种将生理与命运挂钩的观念,在《麻衣相法》等典籍中进一步体系化,形成“面无善痣”的主流观点。

此类理论缺乏科学验证,更多是经验归纳与文化建构。例如,女性左肩痣被称为“杀夫相”,右肩痣则象征“贫贱”,这类说法显然带有封建色彩。文化中虽无类似体系,但中世纪欧洲也曾流行占星术与体液说,二者皆试图通过自然现象解释命运。不同的是,通过宗教改革逐渐剥离这类迷信,而东方痣相学仍保留较强的民间信仰根基。

三、科学与信仰的双重视角

现代医学认为,痣是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,与遗传、紫外线照射等因素相关,并无神秘学意义。部分痣可能因摩擦或病变需切除,但这属于健康管理范畴,而非命运干预。例如,中医将痣与“毒素淤积”关联,建议调理内分泌,但徒可能更倾向于通过祷告与医疗并行的方式处理健康问题。

从信仰实践看,基督徒对待痣的态度存在分化。一些信徒完全拒绝点痣,认为身体是上帝的创造;另一些人则基于美观或健康考量接受激光治疗,但避免赋予其超自然意义。这种差异反映了信仰与世俗生活的调和。值得注意的是,部分教会领袖呼吁信徒警惕“变相占卜”,例如过度关注痣的位置或形状,可能削弱对上帝主权的信靠。

四、现代社会的反思与启示

在全球化背景下,痣相学作为文化遗产面临重新诠释。例如,年轻一代更关注痣的审美价值,“泪痣”“桃花痣”成为流行符号,其命理意义逐渐淡化。社群亦需思考如何回应此类文化现象。一方面,应尊重个人选择自由;需警惕将身体特征工具化,避免陷入“成功神学”的陷阱,即通过改变外表寻求上帝赐福。

未来研究可深入探讨跨文化语境下的身体观差异。例如,“道成肉身”教义强调身体的圣洁性,而东方命理学将身体视为宇宙能量载体,这种哲学差异如何影响日常生活实践?科学对痣的成因研究(如基因突变与紫外线关联)可为信仰与理性的对话提供新切入点,帮助信徒在医学与神学之间建立平衡。

总结

对痣相的否定源于其反对迷信的核心教义,强调人的命运由上帝主权而非外在标记决定。尽管痣相学在东方文化中具有深厚历史与复杂体系,但其经验性与缺陷使其难以与信仰兼容。现代信徒应在尊重科学理性的坚守“内在更新”的信仰本质,避免将身体特征异化为命运符号。未来,跨学科研究可进一步揭示身体观的文化差异,为信仰实践提供更坚实的理论基础。