在人体复杂的生理结构与传统文化交织的认知体系中,某些特殊部位的体征常被赋予双重解读——既承载着医学角度的健康警示,又裹挟着民俗文化的神秘隐喻。部位的色素痣与法令纹区域的痣相,正是这种双重属性的典型代表。本文将从医学病理与民俗面相两个维度展开探讨,结合现代医学案例与传统文化符号,解析其背后的科学逻辑与文化内涵。

色素痣的医学视角

从临床医学观察,及阴囊区域出现色素痣并非罕见现象。根据皮肤科研究,该区域色素痣多属于交界痣或复合痣,其形成机制涉及胚胎期黑色素细胞分布异常及后天摩擦刺激等因素。如案例报道中23岁男性患者与内板出现的1.5cm黑褐色斑片,经皮肤镜检测显示形态不对称、颜色不均匀的球状结构,虽属先天性分裂痣范畴,但仍需警惕恶变风险。

临床处置原则强调动态监测与及时干预。由于部位长期受衣物摩擦及性生活机械刺激,交界痣细胞活跃度显著高于其他部位。医学界建议对直径超过5mm、边缘不规则或短期内形态变化的色素痣实施手术切除,术后病理检查可明确性质。统计显示,外色素痣恶变为黑色素瘤的概率虽不足0.1%,但该部位肿瘤侵袭性强,早期干预可使五年生存率提升至98%。

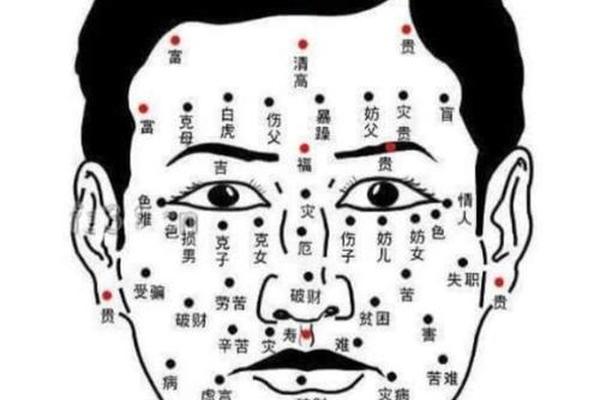

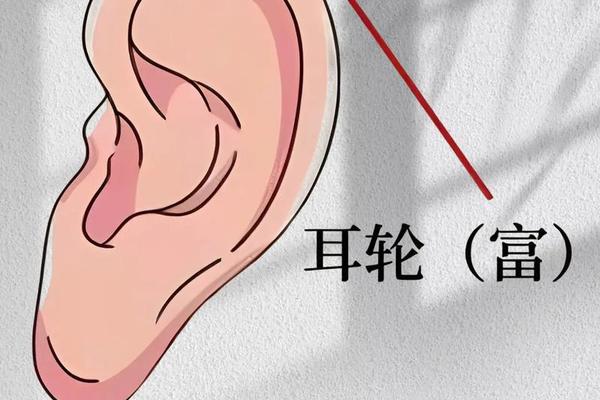

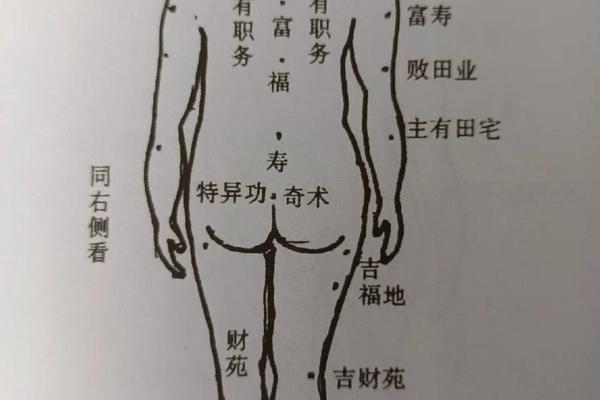

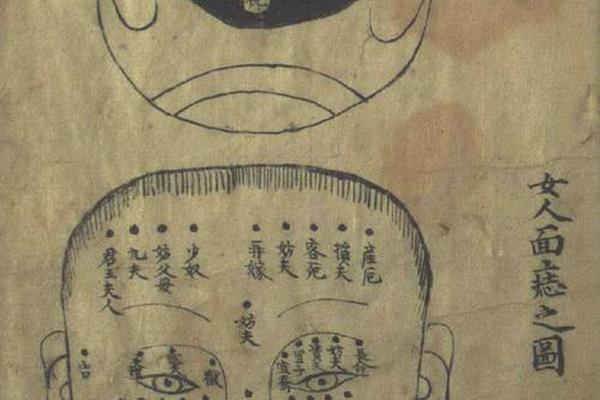

传统面相学的痣相解析

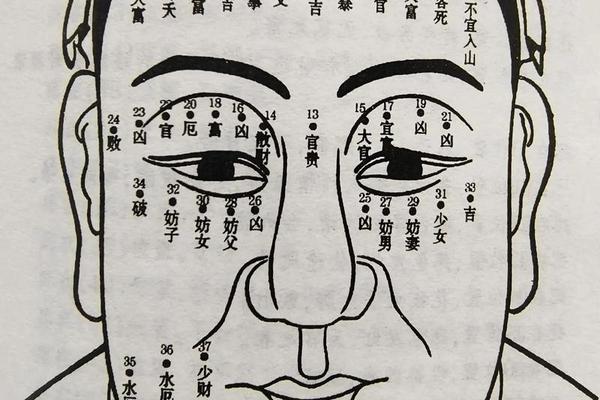

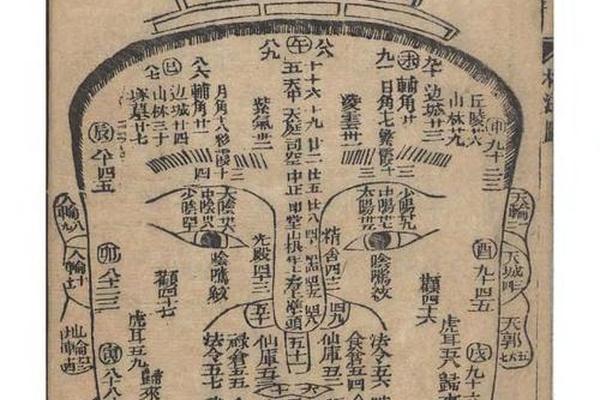

在传统相术体系中,痣相被归入「隐痣」范畴,其解读往往与宗族运势、子嗣传承相关。《麻衣相法》记载「现墨,主嗣昌隆」,认为此处痣相象征生育力旺盛,但需区分痣的色泽——朱砂痣主贵子,而晦暗痣则暗藏泌尿系统隐疾。这种认知虽缺乏现代医学依据,却折射出古代医相同源的文化特征。

法令纹痣相的阐释则更具社会属性。相学将鼻翼至嘴角纹路视为「权力线」,此处生痣被赋予事业运程的象征意义。左侧法令纹痣相主事业阻碍,如网页52所述「灰黑恶痣生左令,主牢狱灾厄」;右侧痣相则关联声誉受损,这与古代「右为尊位」的方位哲学相呼应。值得注意的是,相术对痣体形态有精细区分:凸起痣象征行动力,而平滑痣则暗示潜在健康风险。

医学与民俗的认知冲突

现代医学强调实证主义分析,如色素痣的处置完全依据组织病理学诊断,与相学阐释形成鲜明对比。临床案例显示,88%就诊患者因网络面相解读产生焦虑情绪,其中30%延误治疗时机。这种认知冲突在法令纹痣相领域更为突出:医学视其为皮肤老化现象,而相术却建构出「锁口法令主贫困」「腾蛇入口主凶厄」等复杂象征体系。

跨学科研究揭示,某些传统痣相论断可能包含经验医学的模糊记忆。如法令纹痣相与消化系统疾病的关联,现代医学证实该区域皮肤状态确实可反映脾胃功能,但这种关联被相术夸大为命运决定论。再如痣相「主嗣昌隆」之说,可能与古代对色素痣患者性激素水平的模糊认知有关,但缺乏流行病学数据支撑。

健康管理的理性路径

对于特殊部位色素痣,医学界建立明确处置标准:、手掌等摩擦部位的痣体建议预防性切除,阴囊小痣可每6个月进行皮肤镜监测。相术引发的焦虑情绪需通过科普教育疏导,如北京协和医院开展的「痣相科学解码」项目,通过对比医学影像与相术图谱,帮助患者建立理性认知。

未来研究可深入探讨文化心理对健康行为的影响机制。初步数据显示,相信面相说的患者就诊依从性比普通患者高23%,但过度解读导致的过度医疗风险增加15%。这提示需要构建医学-心理学联合干预模型,在尊重文化传统的同时引导科学诊疗。

人体体征的解读始终在医学理性与文化隐喻间寻求平衡。色素痣的临床处置规程与法令纹痣相的文化阐释,共同构成人类认知身体的多元视角。在健康管理实践中,既需遵循循证医学原则,也应理解传统文化心理,通过跨学科对话消解认知鸿沟,这正是现代医学人文精神的重要体现。