在人类漫长的观相历史中,面部痣相始终承载着独特的神秘色彩。从东方相术典籍到现代心理学研究,这些皮肤上的色素沉积点被赋予超越生理属性的文化意涵。当现代人凝视镜中面痣时,看到的不仅是基因表达的产物,更可能是千年文化基因的显影。

相学传统中的定位密码

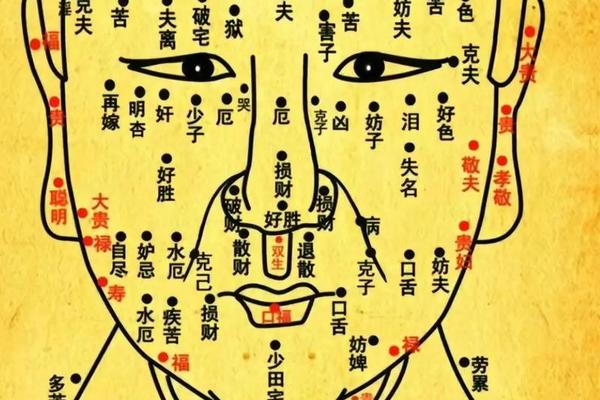

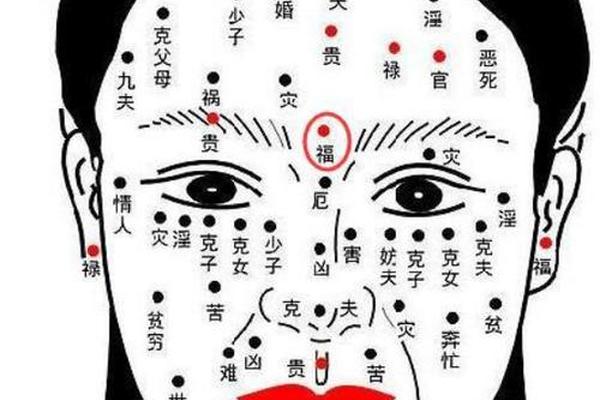

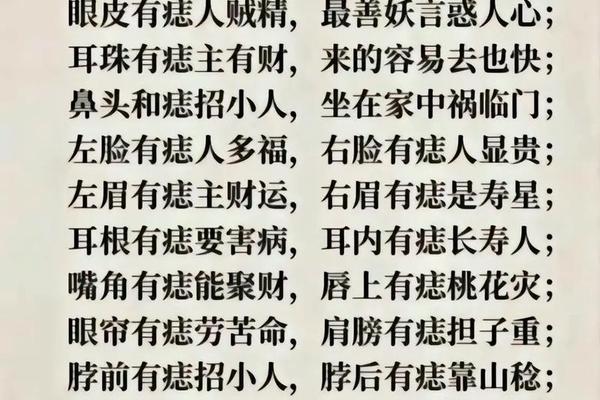

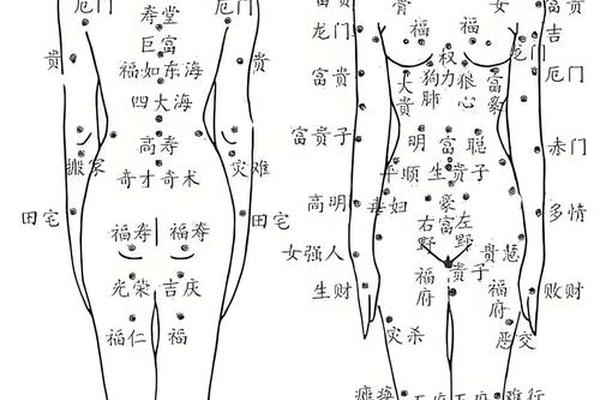

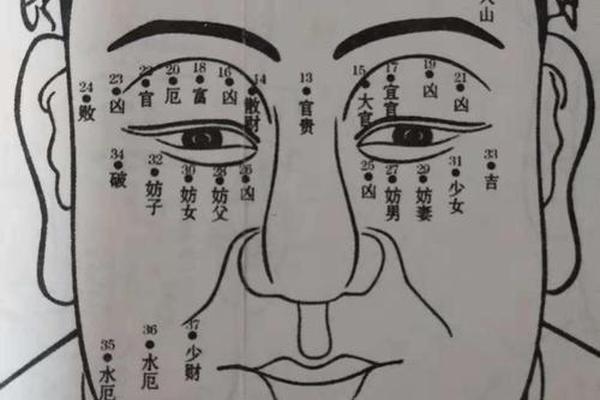

传统相术将面部划分为"三庭五眼"的精密网格,每个区域的痣相被赋予特定寓意。鼻梁中段的"疾厄宫"若现黑痣,古籍《麻衣相法》解读为消化系统隐疾的预兆;而颧骨位置的"权势痣"则被视作管理才能的象征。这种定位系统建立在天人感应的哲学基础上,认为人体微观对应天地宏观。

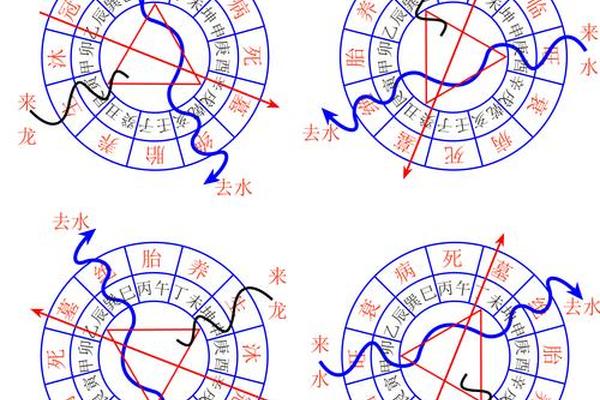

明代相学大师袁忠彻在《相理衡真》中记载:"面痣所在,乃先天命数之标记"。这种观点将痣相视为生命密码的天然印记,与生辰八字共同构成命运解读的双重维度。现代人类学研究显示,这种空间象征体系与原始部落的面部彩绘存在深层关联,都是通过空间编码传递文化信息。

跨文化视角的痣相解码

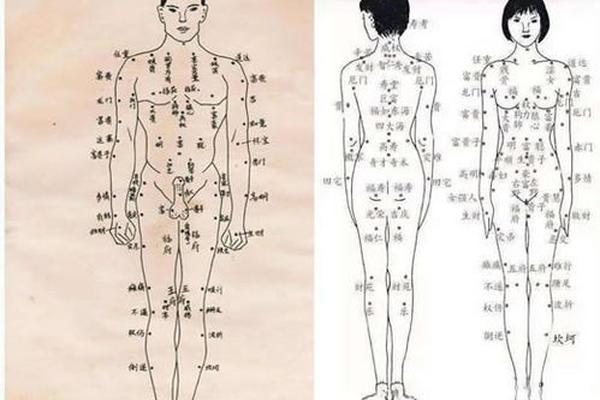

在西方占星体系中,面痣被视作行星影响力的地表投影。文艺复兴时期占星家卡丹认为,金星影响区域出现的痣象征艺术天赋,而土星对应的下颌区痣相则预示坚韧品性。这种天体对应说与中医"面部全息"理论形成奇妙呼应,都强调局部与整体的神秘关联。

印度相学经典《萨姆德拉·莱卡纳》将面部分为108个能量区,每个区域的痣相对应不同业力轨迹。对比发现,东西方在"财帛痣"(鼻翼区域)的定位上高度一致,这种跨文化共识可能源于早期丝绸之路的占卜交流。人类学家列维-斯特劳斯指出,这种普遍性映射着人类对财富的共同焦虑。

现代科学的祛魅解读

皮肤学研究证实,面部痣相本质是黑色素细胞的局部聚集。2018年《自然·遗传学》刊文指出,特定基因位点(如MC1R)的变异会显著增加痣相数量。但有趣的是,这些"生痣基因"同时关联着抗衰老能力和紫外线修复机制,为传统"福痣"说提供了意外佐证。

心理学实验显示,面部特定位置的痣相确实影响人际判断。剑桥大学认知实验室发现,右眼尾的"泪痣"会使观察者判断年龄平均年轻3.2岁,这解释了影视明星偏好此位置"人工痣"的深层心理机制。这种"认知标签效应"为传统相学提供了行为科学注脚。

文化符号的现代转型

在当代时尚领域,面痣从命运标记转型为个性符号。日本原宿系妆容创造的"宿命妆",通过人工痣位设计传递特定身份信息。社交媒体调研显示,Z世代更倾向将痣相解读为"自我叙事锚点",这种重构反映出传统文化符号的现代性转化。

神经美学研究发现,对称分布的面痣能提升23%的面孔吸引力评分,这种偏好可能源于人类对模式识别的本能。但过度密集的痣相反而触发"认知负荷",验证了相学"痣宜藏不宜露"的古老训诫。这种科学解释与传统智慧形成了跨越时空的对话。

符号迷雾中的理性之光

当我们将相学传统置于现代科学透镜下观察,发现其既是集体潜意识的投射,也包含值得关注的生物信号。那些承载着文化密码的色素斑点,既非宿命判书也非单纯美学元素,而是人类认知进化的特殊路标。未来研究或许可以建立痣相基因图谱与文化象征的关联模型,在神秘主义迷雾中探寻生物文化协同进化的真实轨迹。在这个科学与传说交织的领域,保持开放而审慎的态度,或许是最智慧的相法。