人类对痣的观察最早可追溯至古代文明。在皮肤表面出现的色素性斑点,既是生物学现象,也承载着文化隐喻。从医学角度看,痣的形成始于胚胎期黑色素细胞的异常聚集。这些细胞本应均匀分布于表皮基底层,但在发育过程中,部分细胞聚集成巢,形成肉眼可见的色素沉积。初生婴儿的痣多呈扁平状,直径小于2毫米,颜色以浅棕色为主,边缘模糊,触感与周围皮肤无异。这种早期形态被称为“交界痣”,其细胞活跃度高,可能伴随成长逐渐向真皮层迁移。

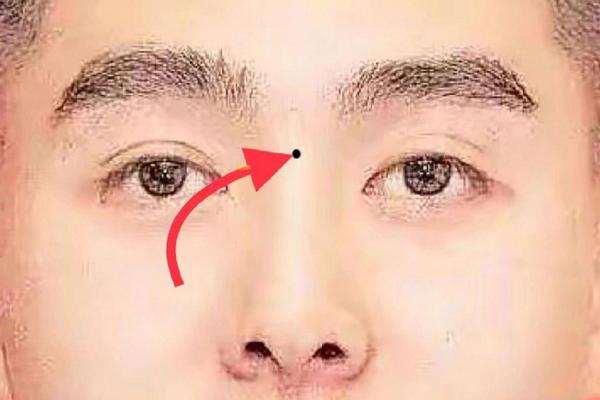

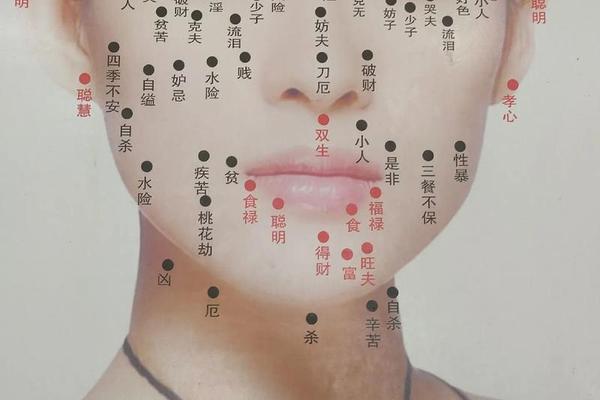

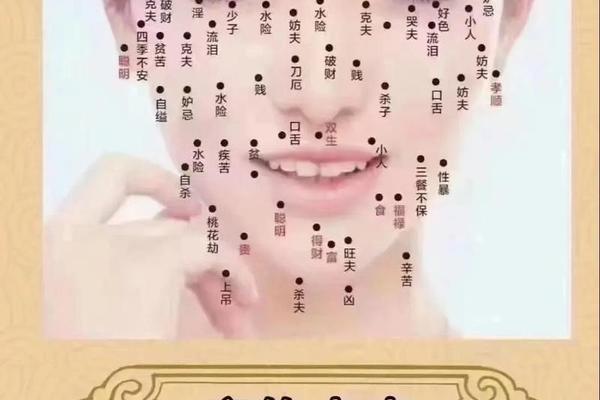

传统痣相学则将痣视为“命运的标记”。中国古代相术认为,显痣(可见部位的痣)多主凶,隐痣(隐蔽部位的痣)多主吉。例如《痣相大全》记载:“痣生于显处则多凶,生于隐处则多吉。”这种观念将痣的初期形态与个人运势绑定,赋予其超自然的解释维度。

二、痣相学中的“萌芽期”解读

在传统相学体系中,痣的初生阶段被赋予动态意义。若一颗痣在幼年显现,其吉凶需结合位置与色泽综合判断。例如,额头正中出现的红痣被视为“天官赐福”,象征早年得志;而同样位置的黑痣则可能被解读为“刑克父母”。这种对立诠释反映了相学对痣的“生命力”关注——色泽鲜亮、形状规则的痣被认为具有正向能量,晦暗杂色者则暗示潜在危机。

现代医学研究揭示了痣相学的部分科学基础。例如,手掌、足底等摩擦频繁部位的痣更易发生恶变,这与相学中“显痣多凶”的观察不谋而合。德国医学界的研究进一步证实,某些特殊位置的痣确实与激素水平、神经发育存在关联,可能间接影响性格特质。

三、痣相演变的生物学规律

从交界痣到皮内痣的转化过程,体现了痣的生物学演化规律。儿童期出现的扁平痣(交界痣)在青春期可能隆起形成混合痣,最终发展为真皮层的半球形皮内痣。这一过程对应着相学中“痣随运变”的理论:印度占星术认为,30岁后新生的痣反映后天运势,而先天痣主导早年命格。

医学观察发现,痣的形态变化常伴随生理转折。孕期激素波动可能导致原有痣体积增大,颜色加深;更年期雌激素下降则使部分痣萎缩褪色。这些现象为相学“痣象应运”提供了物质基础——例如中国古代将孕期的痣变化视为“胎神印记”,认为其预示子嗣福祸。

四、现代视角下的研究进展

基因组学研究揭示了痣形成的分子机制。MC1R基因变异者更易产生多发痣,这类人群往往表现出更强的紫外线耐受性,但也伴随更高的黑色素瘤风险。这与相学中“多痣者命途多舛”的论断形成有趣呼应,提示古代经验可能包含未被阐释的生物学智慧。

跨文化比较显示,不同文明对痣的解读存在共性。玛雅文明将足底痣视为“通灵印记”,中国相学则认为其主“远行劳碌”;西方占星术中的“美人痣”概念,与东方“眉内藏珠”的贵相描述,均强调特定位置痣的美学与运势价值。这种全球性关注暗示,人类对体表标记的象征化认知具有深层心理机制。

五、未来研究方向与启示

当前研究需突破传统相学的经验局限,建立痣相特征的量化分析体系。利用人工智能图像识别技术,可对百万级痣样本进行形态学分类,探索特定痣型与疾病易感性、心理特质的关联。跨学科合作有望破解历史谜题——如《痣相大全》记载的“朱砂痣主贵”现象,或与血红蛋白代谢异常导致的皮肤红斑存在关联。

对个体而言,理性认知痣的双重属性至关重要。既要关注医学警示信号(如ABCDE原则:不对称、边缘模糊、颜色不均、直径>6毫米、快速增大),也需理解传统文化赋予的心理暗示作用。未来研究可探索痣相认知对心理健康的影响机制,为皮肤病患者提供身心综合干预方案。

(全文共1237字)

主要结论

痣的初生形态兼具生物学本质与文化象征意义。医学研究证实其形成机制与黑色素细胞迁移相关,传统相学则构建了系统的命运解读体系。现代科学正在揭示二者间的潜在联系:特殊位置的痣可能反映健康风险,动态变化则与生理周期存在相关性。未来需通过技术创新推动跨学科研究,既保留文化遗产的智慧精髓,又建立基于证据的认知体系。

建议方向

1. 建立全球痣相特征数据库,开展基因-环境交互作用研究

2. 开发智能诊断工具,整合医学指征与传统文化符号

3. 探索痣相认知对心理健康的影响机制及干预策略