在中国传统文化中,人体每一处细节都被视为命运的隐喻,而痣相学正是通过观察皮肤上的痣来解读个体性格、健康与人生轨迹的一门古老学问。古人认为“痣为天垂象”,其位置、色泽与形态暗含吉凶,既是自然赋予的印记,也是命运密码的载体。随着现代科学与传统文化的碰撞,痣相学的神秘面纱逐渐被揭开,但其在历史长河中的文化价值仍值得深入探讨。

一、痣的位置与命运象征

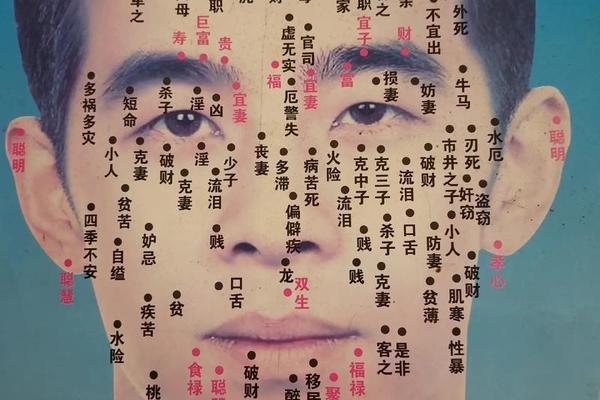

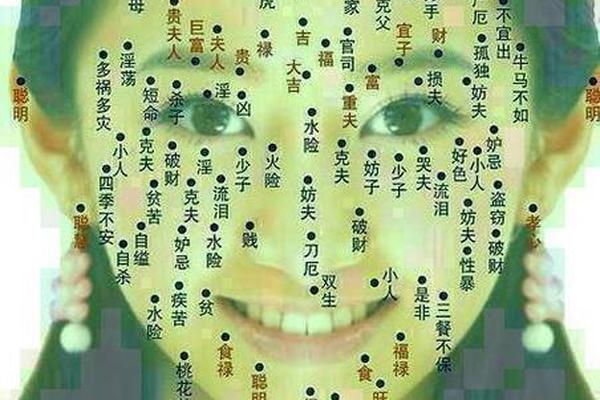

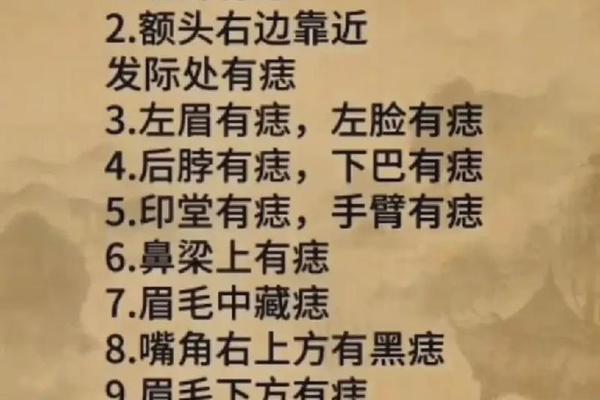

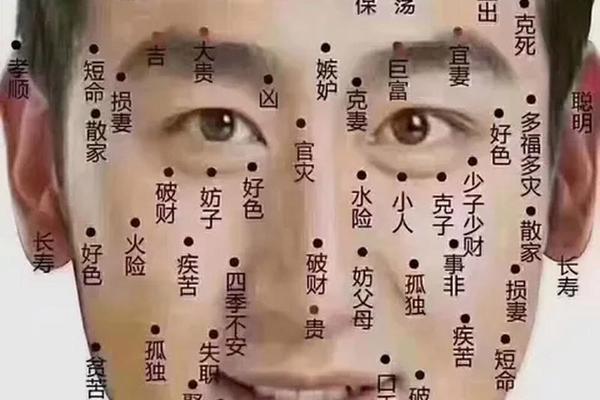

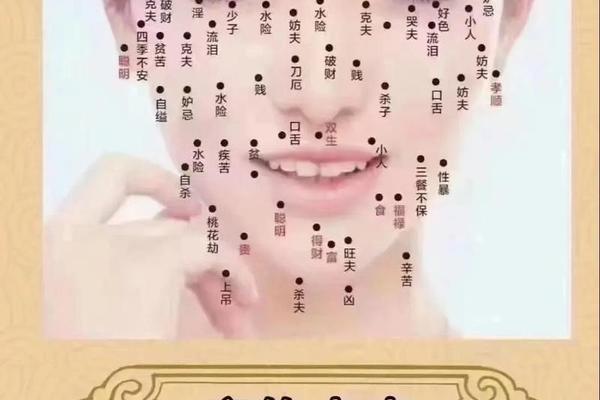

痣相学的核心逻辑在于“人体对应天地”的哲学观。传统相学将面部与身体划分为不同“宫位”,例如额头象征事业,下巴关联晚年运势,而颧骨则与权力相关。例如,眼尾痣被称为“桃花痣”,主情感波折,因其位于“奸门”宫位,古人认为此区域与婚姻稳定性直接相关,若痣色晦暗则易陷入多角恋情,但若色泽黑亮,则可能转化为异性缘助力事业。再如下巴正中的痣,传统相学认为其暗示环境多变,而现代解读中,这种“漂泊”特质也可能与职业流动性或全球化背景下的生活方式产生关联。

值得注意的是,同一位置的痣因形态差异可能呈现截然不同的寓意。例如鼻翼痣若呈红色且圆润,可能象征事业应变能力,但若为灰黑色且边缘模糊,则被解读为财运不稳。这种矛盾性反映了痣相学的辩证思维——命运并非绝对,而是动态平衡的结果。

二、形态与色泽的吉凶密码

痣的物理特征在相学中被赋予严格的价值判断体系。形状上,圆润饱满为“吉痣”,代表运势顺遂;不规则或带有尖角的“恶痣”则暗示坎坷。例如眉中痣若藏于毛发之下且圆如米粒,被称为“草里藏珠”,主长寿富贵,但若凸起如疣则可能转化为兄弟缘薄之相。色泽方面,传统理论提出“黑如漆、赤如泉,白如玉”为贵格,而现代医学发现,颜色变化可能与黑色素沉积或毛细血管扩张有关,这为痣相学提供了生理学解释的可能性。

东西方在此领域存在有趣的分野。德国医学界曾研究痣与性格的关联,发现某些痣的位置对应神经分布密集区,可能影响人的行为模式。这与中医“外象内应”理论不谋而合,例如唇下痣在相学中象征意志薄弱,而中医则认为该区域与脾胃经络相连,消化系统问题可能导致情绪稳定性下降。

三、跨文化的融合与争议

痣相学的发展始终伴随科学质疑与文化坚守的拉锯。从《痣相大全》的“隐痣多吉”之说,到现代医学强调的黑色素瘤风险,传统命理与现代健康观念形成双重警示体系。例如耳后痣在相学中主亲缘淡薄,而皮肤科学者则提醒该部位痣易受摩擦,需定期检查。这种矛盾催生了新的解读范式——将痣相视为身心状态的预警信号,而非宿命论标签。

大数据时代的到来为痣相学研究开辟了新路径。某互联网平台统计显示,自称“眉里藏珠”的用户中,65%从事创意行业,这与传统“才智出众”的论断形成数据呼应。此类研究仍需警惕“幸存者偏差”,毕竟主动标注痣相者往往已预设文化认同。

四、痣相学的应用与反思

在当代社会,痣相学呈现出实用主义转向。美容领域出现“开运点痣”服务,通过激光去除“恶痣”的行为,实质是将传统文化符号转化为消费商品。而在心理咨询中,部分从业者借助痣相学帮助来访者建立自我认知,例如将“脸颊痣”代表的自我中心特质,转化为职业竞争力的正向引导。

值得注意的是,过度依赖痣相可能产生心理暗示效应。研究显示,知晓自己“额上痣主家缘薄”的个体,在亲密关系中表现出更高的焦虑水平。这提示我们,传统文化的现代转化需以科学精神为基石,避免陷入自我实现预言的误区。

痣相学作为连接自然体征与文化隐喻的桥梁,既承载着古人“天人合一”的哲学智慧,也映射出现代人对命运掌控的深层焦虑。未来的研究可沿三条路径深化:一是结合皮肤医学与心理学开展跨学科验证;二是建立传统文化基因库,系统梳理痣相学的区域化差异;三是探索数字化时代的传播,防止玄学话语的过度泛化。唯有在文化传承与科学理性之间找到平衡点,这颗穿越千年的“命运之痣”才能焕发新的生机。