在人类探索命运与面相的关系时,痣的存在始终是一个充满争议的符号。有人将其视为命运的密码,认为不同位置的痣暗藏吉凶;也有人斥之为无稽之谈,主张科学理性应取代玄学臆测。当现代美容技术让点痣变得轻而易举,人们不禁思考:点掉一颗痣,究竟是在破除命运的枷锁,还是徒劳地追逐虚幻的心理安慰?这个问题不仅涉及传统文化与现代科学的碰撞,更折射出人类对自我掌控力的永恒追问。

传统痣相学的理论根基

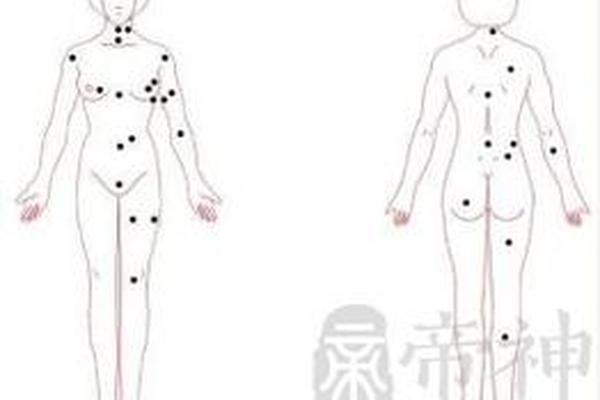

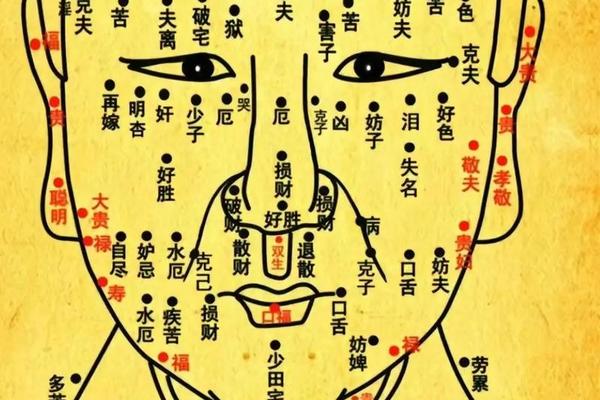

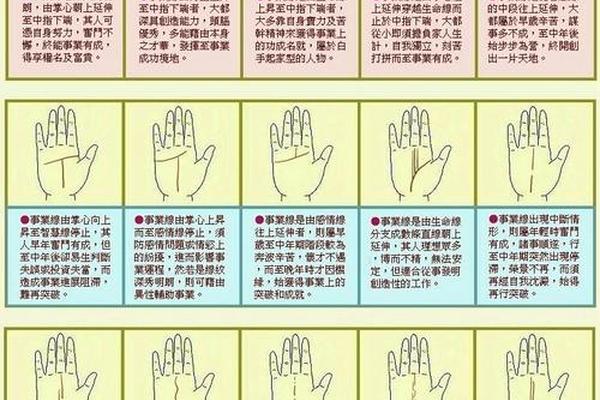

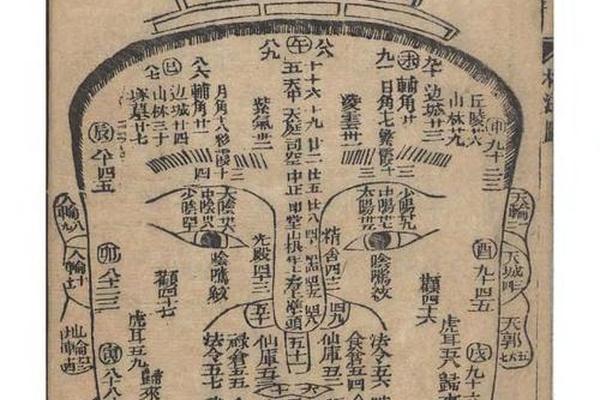

在面相学体系中,痣被视为能量场的显性标记。中国古代相书《太清神鉴》提出"痣为气之外显"的理论,认为人体特定部位的痣对应着天地气机的流转,如额头中央的"天中痣"象征天命所归,颧骨处的"权贵痣"代表统御能力。现代面相研究者将人体划分为十二宫位,每个宫位的痣都对应不同运势:鼻翼的"财帛痣"关联财富积累,眼尾的"夫妻痣"影响婚姻质量,而脚底的"踏星痣"则暗藏远行机遇。

这种理论体系建立在"天人感应"的哲学基础上。相学家认为,人体如同微观宇宙,痣的出现是阴阳五行失衡的具象化表现。例如下巴属水,若此处出现红痣,则象征"水润万物",主财富聚集;但若痣色晦暗,则可能引发"水泛为灾"的命理危机。这种将人体特征与自然规律相联结的思维方式,构成了传统痣相学的认知框架,也为"改痣改运"提供了理论基础。

科学视角下的祛痣真相

现代医学研究证实,痣的本质是黑色素细胞的局部聚集,其形成受遗传基因与紫外线照射双重影响。2024年《皮肤病理学杂志》的论文指出,人体平均携带15-40颗痣,90%以上属于良性色素痣,与命运走向无统计学关联。基因测序技术更揭示,决定痣分布的MC1R基因仅与皮肤癌风险相关,并不涉及性格特质或人生际遇。

从物理学角度分析,传统痣相学中的"能量场"理论缺乏实证支撑。量子生物学实验显示,直径小于3毫米的痣产生的生物磁场强度仅为0.01微特斯拉,不及手机辐射的万分之一,难以对宏观命运产生实质影响。心理学家的追踪调查发现,自称"祛痣改运"成功者中,78%的人生转折实际源于祛痣后的自信提升或行为模式改变,而非痣本身的作用。

心理暗示的双刃剑效应

认知神经科学揭示了"祛痣改运"的心理机制。当个体将厄运归因于特定痣相时,会形成心理认知的锚定效应。功能性磁共振成像(fMRI)显示,这类人群在注视自身"凶痣"时,杏仁核活跃度提升37%,前额叶皮层活动下降29%,说明负面心理暗示已形成神经回路的生理基础。祛痣行为实质是通过消除视觉刺激源,打破这种负面认知循环。

但这种心理干预存在边际效应。社会心理学实验表明,祛痣带来的积极心理效应平均持续6-8个月,之后个体会寻找新的归因对象。更值得警惕的是,12%的受访者在祛除所谓"凶痣"后,因未达预期效果而产生更严重的焦虑障碍,形成"改运失败-自我怀疑-运势恶化"的恶性循环。这说明心理暗示的作用具有双向性,需配合系统的认知行为疗法才能持久生效。

文化符号的现代嬗变

在全球化语境下,痣相文化正经历符号意义的解构与重构。日本学者在《东亚面相学比较研究》中发现,年轻群体对传统痣相的解读呈现娱乐化倾向:将泪痣视为"破碎感美学",将锁骨痣解构为"纯欲风标志"。这种文化嬗变使痣逐渐剥离命运象征属性,转而成为个性表达的时尚元素。

但深层文化心理依然在暗中涌动。2024年中国社科院的面相信仰调查显示,18-35岁群体中仍有43%相信特定位置的痣影响运势,其中72%承认这种信仰源于家族文化传承。在商业资本的推动下,新型"电子面相"APP通过AI算法提供"虚拟点痣"服务,这种数字时代的占卜形态,实质是传统文化在科技包装下的延续与变异。

医学风险与决策理性

皮肤科临床数据显示,非正规机构祛痣的并发症发生率高达22%,包括色素沉着、增生性瘢痕甚至组织癌变。这与求美者急于"改运"而忽视医疗规范直接相关。更值得关注的是,11%的祛痣需求者存在体象障碍倾向,这类人群将人生困境简单归因于体表特征,可能错过真正的心理干预时机。

理性决策模型建议采用"三维评估法":首先进行皮肤病理检测排除健康风险,其次评估心理预期合理性,最后考量文化信仰的个体差异。对于坚持祛痣改运者,心理学家建议配合建立"行为-结果"的认知联结,例如在祛痣后制定具体的自我提升计划,将心理暗示转化为实际行动力。

透过这颗微小的人体标记,我们得以窥见人类在命运认知上的永恒挣扎——既渴望突破宿命论桎梏,又难以摆脱文化基因的深层影响。当科学之光逐渐照亮神秘主义迷雾,或许我们终将明白:真正决定命运的,不是皮肤上静止的色素沉淀,而是心灵中流动的认知能量。未来的研究应聚焦于建立跨学科的面相文化分析模型,在尊重文化多样性的引导公众建立科学的自我认知体系。