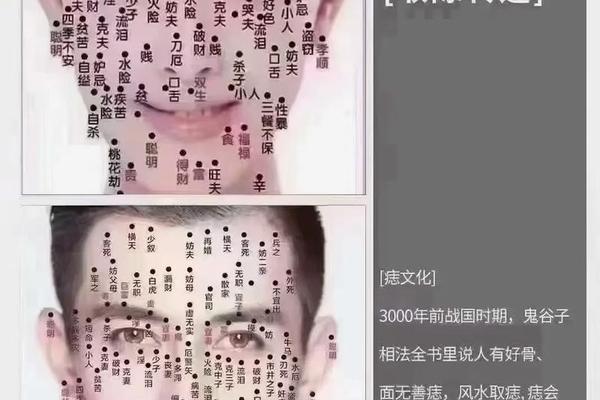

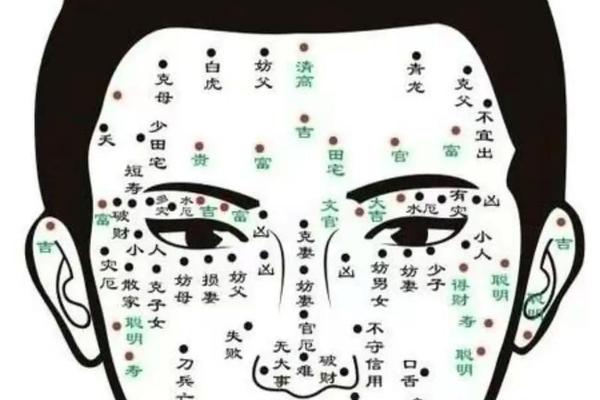

在中国传统文化中,面相学承载着数千年的智慧,试图通过面部特征窥探人的命运与性格。痣相作为其重要分支,常被视为吉凶的象征——左眉藏痣主富贵,右颧生斑防小人。这种将人体局部特征与命运关联的学说,究竟是国学智慧的结晶,还是缺乏科学依据的迷信?在科学与玄学的交锋中,我们需要以理性视角重新审视痣相学的本质。

面相学的历史渊源

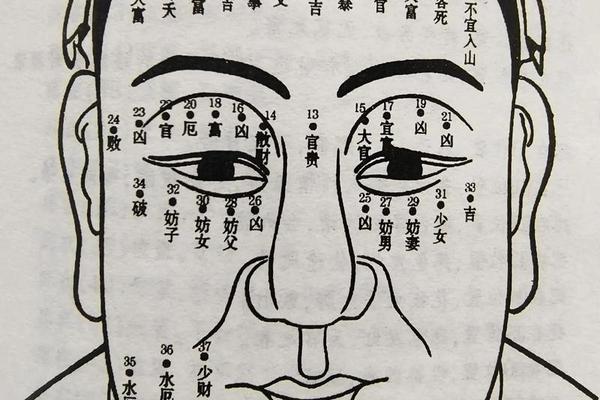

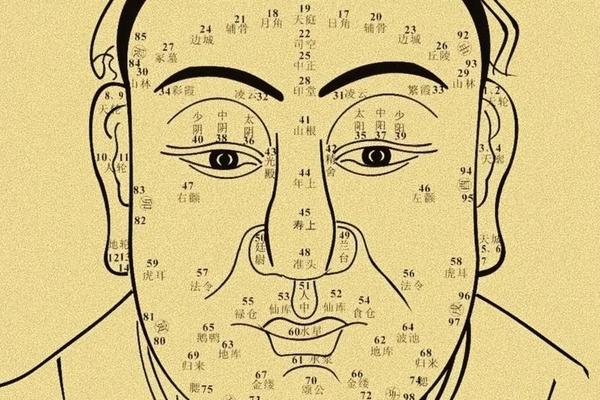

痣相学根植于中国古代天人感应哲学体系,与《周易》的象数思维一脉相承。汉代《淮南子》提出"人副天数"理论,认为人体结构与宇宙运行规律存在对应关系,这为面部特征与命运关联提供了哲学基础。至明清时期,《麻衣相法》《平园相学》等典籍系统构建了痣相理论体系,将面部分为十二宫位,每个区域的痣相对应不同人生境遇,如印堂痣主贵气、鼻头痣招小人。

这种学说与西方颅相学形成有趣映照。19世纪德国解剖学家加尔提出颅骨形态决定性格的理论,虽被现代科学证伪,却揭示了人类对生理特征与命运关联的普遍探索。不同的是,中国痣相学更强调动态气色变化,如《平园相学》指出"朱砂痣显贵,灰暗痣主厄",将颜色、形态纳入综合判断体系。这种多维度的观察方法,体现了传统医学"望闻问切"的整体观思维。

科学视角下的争议焦点

现代遗传学研究为痣相学提供了新视角。2021年《自然·遗传学》刊文指出,颅面形状与大脑发育存在基因关联,76个基因位点同时影响面部特征和脑结构。这似乎佐证了"相由心生"的古老命题,但研究强调这些基因与认知能力无直接关联,否定了面相决定命运的观点。上海交大武筱林团队的AI研究更具争议性,其通过1856张人脸分析发现,罪犯普遍具有瞳距窄、嘴角下垂等特征,但该结论因样本量不足和问题遭学界质疑。

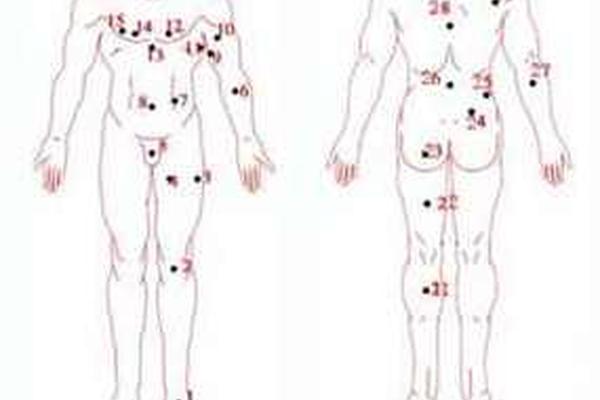

从病理学角度,中医将痣视为气血失调的外显。肝郁气滞者易生暗痣,肾虚血瘀者多发色素沉着,这种"内病外显"理论在《黄帝内经》中已有雏形。现代医学证实,突然增大的痣可能与黑色素瘤相关,这与传统相学"恶痣突变主灾厄"的判断存在某种程度的契合。但需要明确的是,这种关联建立在病理机制而非神秘主义基础上。

文化符号的双重面相

作为文化符号,痣相学深刻影响着中国人的审美与价值判断。古典文学中,黛玉眉间痣象征灵性,关羽额上七星痣代表忠义,这些意象将生理特征升华为道德符号。民间相术更发展出实用主义倾向:商人喜在财帛宫点"招财痣",女性通过祛除"泪痣"改变婚恋运势,这种操作既延续传统,又融合现代心理暗示。

在跨文化比较中,印度相学将眉间痣视为"第三眼"觉醒,西方占星术则关联痣位与黄道星座。尽管解释体系不同,但都反映出人类对自我认知的永恒追问。值得关注的是,当代"科学相学"尝试用统计学重建理论,如某研究称额头高广者CEO比例达63%,但这种数据常因忽略社会环境因素而陷入归因谬误。

迷信与科学的边界重构

判定痣相学属性需建立多维标准。从认识论角度,其将偶然生理特征与命运强加因果属于迷信思维,但作为古代人类认识世界的朴素尝试,具有文化人类学研究价值。方法论上,"望气察色"的观察法与现代全息生物学存在暗合,如耳穴诊疗法正是通过局部特征判断全身健康状况。

神经美学的最新进展揭示,人类对面相的判断受大脑梭状回面孔区影响,该区域能在167毫秒内完成"面相-性格"关联判断。这种快速认知模式,恰是面相学得以流传的神经基础。但进化心理学指出,这种本能判断是为快速识别威胁演化而来,不应作为命运预测依据。

站在传统与现代的交汇点,痣相学犹如双面镜:既映照出先民解读命运的智慧光芒,也折射出认知局限的阴影。当代研究不应简单否定其文化价值,而需以科学精神去芜存菁——继承"见微知著"的系统思维,扬弃牵强附会的宿命论;利用基因检测、大数据分析等工具,探索生理特征与健康、性格的真实关联;在文化传承中,将其转化为理解传统思维方式的活态标本。未来研究可聚焦两方面:通过跨文化比较厘清面相认知的共性机制,运用AI技术建立面部特征与心理特质的动态关联模型,让古老智慧在科学框架下获得新生。