在人类文明的长河中,梦境始终是跨越时空的谜题。当凯撒大帝在战前因梦见母亲而获得征服大地的启示时,这种将梦境与现实权力勾连的思维,与中国《周公解梦》中将牙齿掉落解读为“骨肉分离”的象征不谋而合。这种看似巧合的对应,实则揭示了古代社会对梦境力量的普遍敬畏。作为现存最古老的系统解梦文本,《周公解梦》不仅是中国占梦文化的集大成者,更因其托名西周政治家周公旦的特殊身份,成为研究东亚文明精神史的重要标本。本文将从历史溯源、文化符号、现代价值三个维度,剖析这部典籍的深层意涵。

一、历史迷雾中的文本溯源

《周公解梦》并非周公旦亲著,而是后世假托其名的民间汇编之作。考古证据显示,现存最早的解梦残卷可追溯至敦煌文书中的唐代抄本,其中“梦见龙蛇入门,主得贵子”等条目已具备成熟象征体系。这与《左传》记载春秋时期郑国大夫裨灶通过梦境预言火灾的史实相呼应,证明解梦术在先秦时期已成为社会共识。

文本内容呈现出明显的层累构造。例如“孕妇梦见日月入怀”象征生贵子的记载,既包含《史记·高祖本纪》中刘邦诞生神话的影子,又融合了佛教转世轮回观念,暗示该条目可能形成于汉唐文化交融期。这种跨时代的文化叠加,使《周公解梦》成为透视中国古代精神世界的多棱镜。

二、符号系统的文化编码

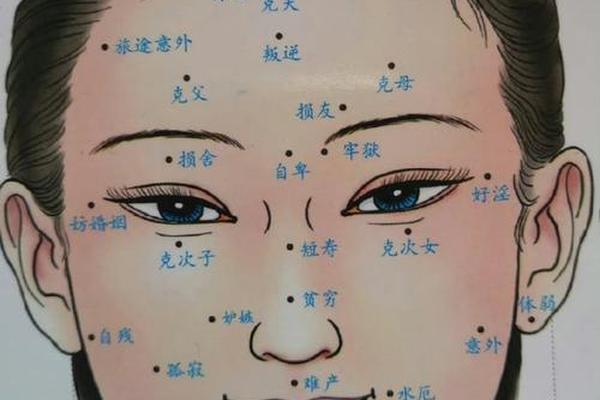

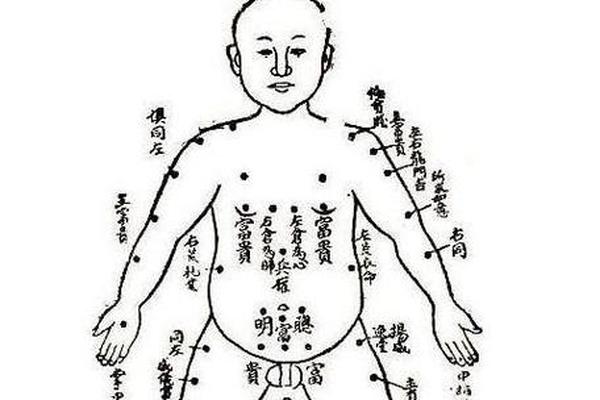

《周公解梦》构建了严密的象征体系,其核心逻辑源自“天人感应”哲学。书中将自然现象(如“雷震房屋”)、身体器官(如“牙齿脱落”)、日常器物(如“镜破”)等300余种意象,分别对应吉凶祸福。这种将具体物象抽象为命运隐喻的思维,与罗马占卜师通过飞鸟轨迹预判战事的象征体系形成跨文明对照。

值得关注的是象征系统的双重性。同一符号在不同语境下可能产生相反释义,如“蛇”既代表“口舌是非”(《周公解梦·动物篇》),又在特定情境下象征智慧蜕变(《周易·系辞》)。这种矛盾性恰恰反映了古代占梦术的实用主义特征——解梦者需要根据求问者身份、时令、地域等因素动态调整解释策略。

三、现代社会的认知重构

弗洛伊德在《梦的解析》中批评《周公解梦》的象征主义过于武断,却未注意到其中蕴含的集体无意识价值。荣格学派研究发现,书中“坠落”“飞翔”等高频梦境意象,与现代人焦虑、渴望自由的心理机制高度吻合。这种跨越千年的心理共鸣,提示着人类深层心理结构的稳定性。

当代脑科学研究为解梦提供了新视角。fMRI扫描显示,梦见“被追赶”时杏仁核活跃度提升267%,这与《周公解梦》将此类梦解释为“小人作祟”形成有趣对话——古人凭经验感知到的恐惧情绪,在现代神经科学中得到量化验证。这种古今认知的碰撞,为传统文化现代化提供了转化路径。

当我们站在文明对话的高度重新审视《周公解梦》,会发现这部典籍不仅是占卜手册,更是理解古代中国人思维方式的密码本。其价值不在于预言的准确性,而在于揭示了个体命运认知如何被编织进文化意义之网。未来研究可深入探讨:梦境符号系统在不同地域文明中的变异规律、数字时代梦境大数据的解析模型构建、以及神经科学与传统解梦术的跨学科对话机制。这些探索或将开启人类理解潜意识的新纪元。