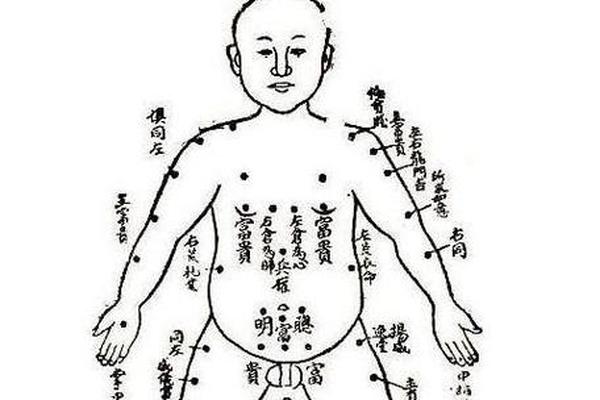

在中国传统文化中,痣相学承载着人们对命运的解读与期待。腹部作为人体的核心区域,其上的痣往往被赋予特殊的象征意义。古人认为“肚脐为龙关”,腹部的痣不仅关乎个人福禄,还与健康、情感及事业息息相关。随着现代医学的发展,痣的生理属性与病理风险也逐渐被重视。本文将从传统相学、现代医学及文化心理等多个角度,全面解析腹部痣相的深层含义,探讨其背后的吉凶隐喻。

传统相学中的腹部痣解读

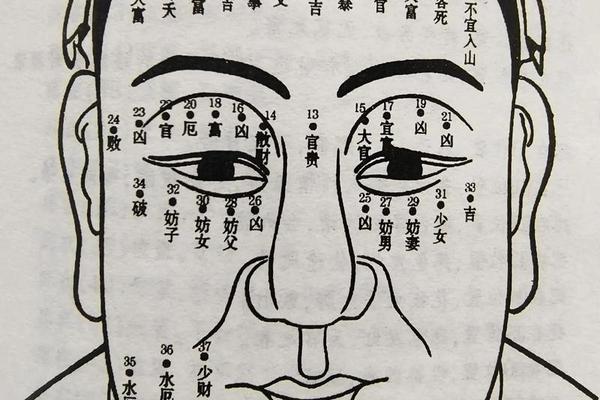

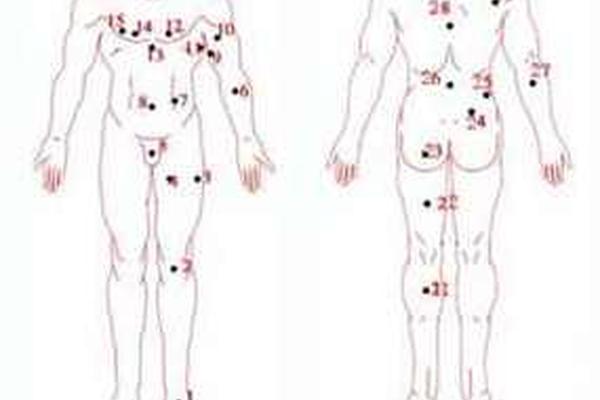

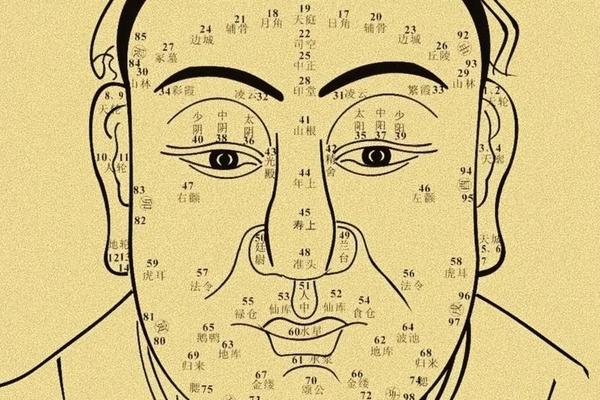

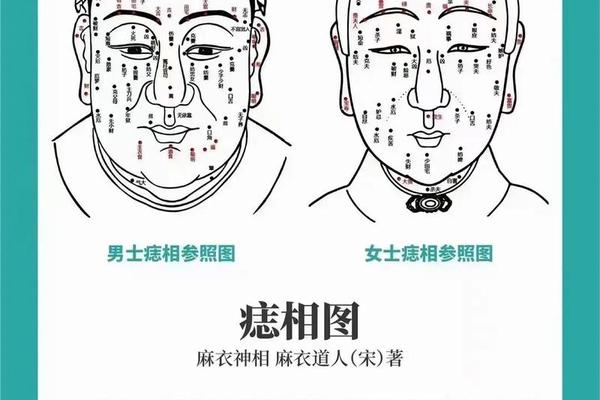

在《麻衣神相》等古籍中,腹部痣被视作“福源之地”。肚脐正中若生红痣,常被认为“含珠之相”,象征富贵双全且子孙兴旺。女性肚脐周围有痣更被赋予特殊意义:脐上痣主旺夫,脐下痣显贵子,这种观念源于古代“天人感应”思想,认为腹部作为孕育生命的核心区域,其痣相直接关联家族运势。

相学还特别强调位置差异。左腹部痣多与情感相关,象征细腻敏感的性格,而右腹部痣则指向事业运程,被认为易得贵人相助。肚脐本身的形态也被纳入解读体系——圆形肚脐配以端正的痣,常被视为“衣食无忧”之兆,而凹陷型痣相则可能暗示健康隐患。这种将人体与自然规律相联结的思维方式,体现了传统文化中“象天法地”的哲学观。

现代视角下的痣相分析

从医学角度,痣本质是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象。腹部皮肤较薄且褶皱多,此处的痣更需关注病理变化。研究表明,长期受衣物摩擦的腹部痣发生恶变概率比裸露部位低0.3%,但直径超过5mm、边缘模糊的痣仍需定期检查。

现代心理学则揭示了痣相文化的心理补偿机制。将腹部痣解读为“旺夫益子”,实则是人们对美好生活的心理投射。研究发现,相信痣相吉兆的群体中,67%的人会因此增强自信心,这种积极心理暗示客观上可能改善人际关系。但需警惕过度解读带来的焦虑,如将普通色素痣误认为“桃花劫”征兆而盲目点痣,反可能引发皮肤感染。

痣相颜色与形态的象征体系

传统相学建立了一套完整的符号系统:乌黑圆润的痣被视作“财库充盈”,暗红色痣则暗示气血旺盛。肚脐内若现朱砂痣,相书谓之“龙吐珠”,主贵气逼人;而散布在腹部的多颗小痣,则被类比为“星罗棋布”,象征人生机遇。

现代皮肤科学对此提供了新解释。黑色素沉积程度影响痣色深浅,激素水平变化可能导致痣体增大,这些生理现象在相学中被演绎为运势变迁的预兆。值得关注的是,某些特殊形态如晕痣(周围出现白圈的痣),在医学上是黑色素瘤的警示信号,但在相学中却被解读为“日月同辉”的吉兆,这种认知差异亟待科学引导。

健康警示与科学养护

腹部痣的日常观察至关重要。若出现瘙痒、渗液或短期增大,应立即就医而非依赖相学解释。临床案例显示,某患者将脐周痣的异常变化误认为“桃花运至”,延误治疗导致黑色素瘤扩散,这类教训提示科学认知的必要性。

养护方面建议采取双重策略:传统文化可作心理调适工具,但需建立“观察-记录-问诊”的科学流程。定期拍摄痣相变化照片,结合ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)进行自检,能有效降低健康风险。对于影响心理的痣相,可选择正规医疗机构处理,避免使用腐蚀性药水造成不可逆损伤。

文化传承与个体选择

在广东潮汕地区,新生儿肚脐痣仍被视作“天赐福印”,这种文化记忆承载着族群的身份认同。但当代青年更倾向理性认知,调查显示18-35岁群体中,仅23%相信腹部痣相预言,更多人将其视为独特的身体印记。

未来研究可探索痣相文化的跨学科价值。如通过大数据分析不同地域对腹部痣的解读差异,或从遗传学角度考证“富贵痣”的家族聚集现象。对于普通民众,建议以“尊重传统,相信科学”的态度看待痣相:既可将肚脐痣视为生命馈赠的独特印记,也要建立“痣相变化=健康警报”的现代意识。

腹部痣相犹如一面文化棱镜,既折射出先民对命运的哲学思考,也映照出现代人对科学的理性追求。在基因检测技术已能预判疾病风险的今天,我们不必全盘否定传统痣相的文化价值,而应建立“文化诠释-科学验证”的双重认知框架。未来研究若能融合相学经验与医学数据,或可开创独具中国特色的人体生命解读体系。对于个体而言,腹部痣的吉凶终究取决于如何以智慧经营人生——正如古语所云:“相由心生,运由己造”。