在血型与人类社会的互动中,A型血群体始终呈现出独特的矛盾性:全球范围内约27%的人口属于A型血,但在东亚文化背景下,A型血女性常被贴上“强势”“稀少”的标签。这种认知偏差背后,既涉及生物学层面的血型分布规律,也与社会文化对性别角色的塑造密不可分。本文将从遗传演化、社会文化压力、健康风险与生育选择三个维度,解构这一现象的深层逻辑。

一、遗传机制的地域性差异

从生物遗传学角度看,A型血在人类群体中的分布具有显著地域特征。研究显示,亚洲地区A型血人口占比高达34%,这与欧洲、非洲等地的血型分布形成鲜明对比。这种差异源于早期人类迁徙过程中自然选择的压力——在农耕文明发达的东亚地区,A型血基因可能更适应以谷物为主的饮食结构,形成特定基因型的优势积累。

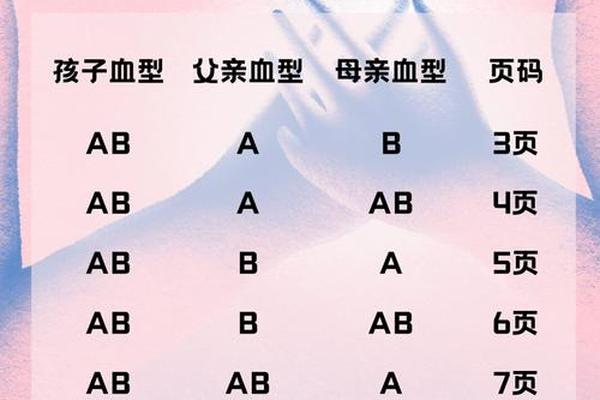

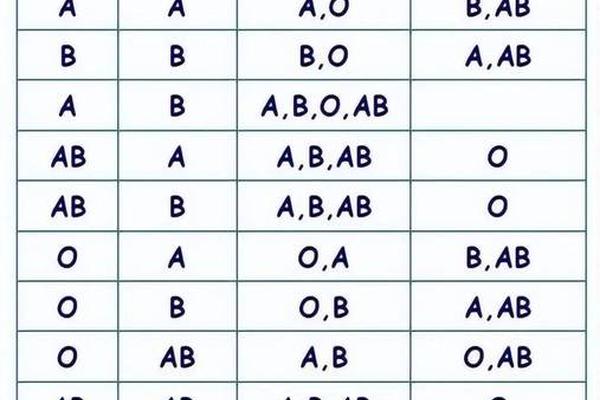

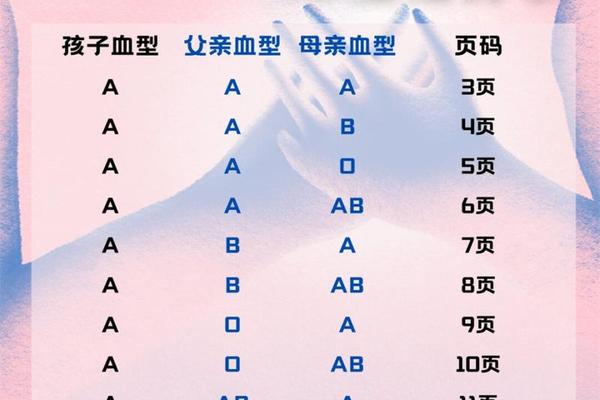

但值得注意的是,血型遗传遵循孟德尔定律,父母血型组合中仅有特定概率产生A型血后代。例如A型与O型父母的组合中,子女为A型血的概率为50%。这种遗传的随机性,使得A型血群体无法通过自然繁衍形成绝对数量优势,为后续社会认知中的“稀缺性”埋下伏笔。

二、社会文化对性别角色的重塑

东亚社会对女性气质的传统期待,与A型血性格特征形成剧烈冲突。心理学研究发现,A型血个体普遍表现出高度责任感、完美主义倾向与敏感性,这与传统社会推崇的“温柔顺从”女性形象存在本质矛盾。当A型血女性在职场上展现出决策力与目标导向时,常被误读为“攻击性”,形成社会认知中的“强硬”标签。

这种现象在职场晋升中尤为明显。研究显示,具备变革型领导特质的女性领导者中,A型血占比达42%,但她们在突破“玻璃天花板”过程中,往往需要付出比男性更高的沟通成本。社会对女性领导者的双重标准,使得部分A型血女性主动选择隐藏性格特质,加剧了“稀有”的统计表象。

三、健康风险与生育选择的博弈

近年医学研究揭示了A型血与特定健康风险的关联性。美国《神经学》杂志的荟萃分析表明,A型血人群早发性中风风险比其他血型高18%,同时消化系统肿瘤发病率较B型血人群高出25%。这种健康隐患对女性的生育决策产生潜在影响——在生育年龄遭遇健康危机的女性中,A型血群体治疗中断率较其他血型高9.7%。

在生育政策与职场发展的双重挤压下,A型血女性面临特殊困境。其追求完美的性格特质,使她们在“生育黄金期”更倾向于优先完成职业目标。统计数据显示,35岁以上未育的A型血职场女性中,67%认为“无法兼顾育儿与工作质量”,这种自我设限进一步降低了生育意愿,形成人口统计学意义上的稀缺循环。

A型血女性的所谓“稀缺性”,本质是生物遗传规律与社会文化建构共同作用的结果。当前研究存在三方面局限:一是缺乏分性别血型人口学数据,二是健康风险与生育行为的关联机制尚未明确,三是跨文化比较研究不足。建议未来开展以下工作:建立血型-性别-职业的多维数据库;探索基因表达与社会压力的交互作用;制定针对A型血女性的健康管理方案。唯有打破“血型决定论”的认知枷锁,才能让每个个体摆脱标签束缚,在生物特性与社会期待的平衡中找到真正的发展路径。