在中国传统文化中,面相学承载着千年的智慧,痣相作为其重要分支,常被视作解读命运与性格的密码。古人云“面无善痣,方为贵”,然而民间亦有“痣生吉位,福泽绵长”之说,这种矛盾与统一折射出痣相文化的复杂意涵。随着现代医学的发展,祛痣已从单纯的审美需求,演变为对传统命理与现代科学的双重考量。本文将从文化渊源、面相解读、祛痣选择等维度,剖析女子痣相的象征意义及其现实意义。

一、痣相的文化渊源与演变

痣相文化最早可追溯至《周易》的“象数”理论,汉代《相理衡真》提出“痣为命运气象台”之说,认为痣的形态、位置与色泽映射着人生轨迹。唐代《月波洞中记》记载:“眉间朱砂,贵不可言”,将痣相与仕途命运直接关联。至明清时期,痣相学已形成完整体系,如《神相全编》将面部划分为十二宫,每颗痣对应不同人生领域。

这种文化现象与古代医学认知密切相关。《黄帝内经》将皮肤异常归为“气血凝滞”,而相术家将其抽象化为命运符号。值得注意的是,古代对“善痣”的定义强调“凸起有毛、色泽纯黑”,这种标准源于对生命力的具象化崇拜。如鼻翼痣原被视作“漏财之相”,但因鼻属土、痣属火,火生土的五行相生理论又赋予其积极寓意。

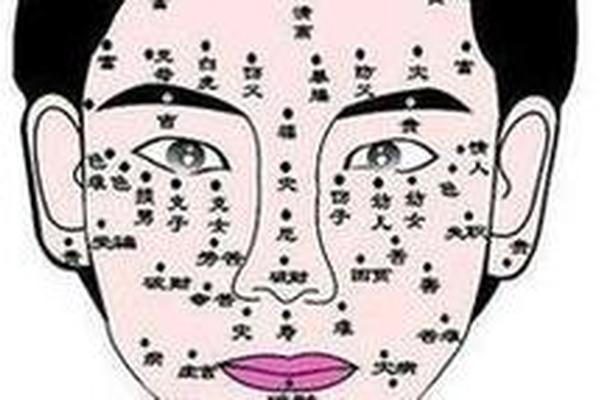

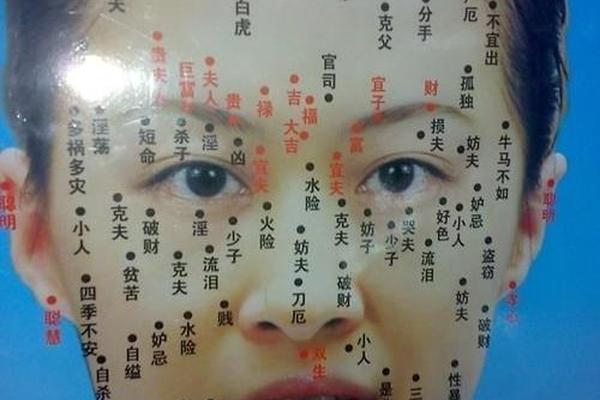

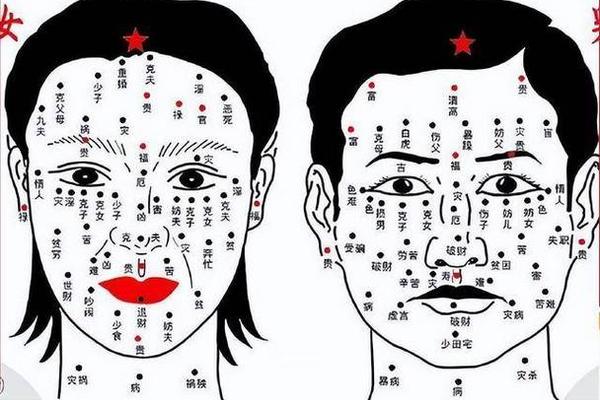

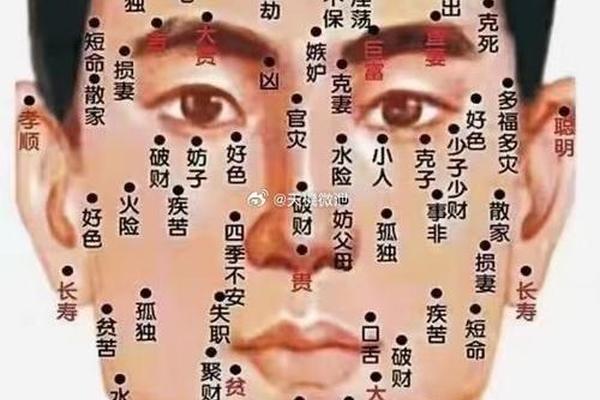

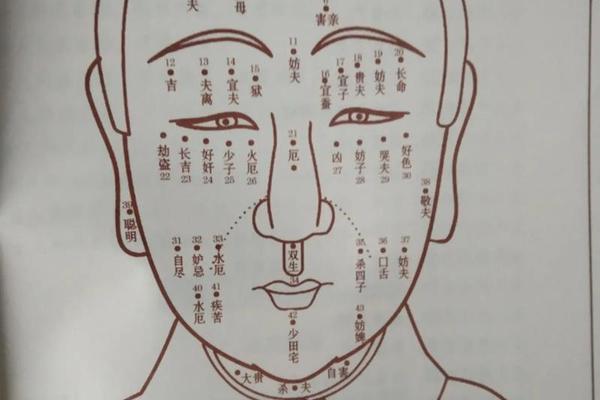

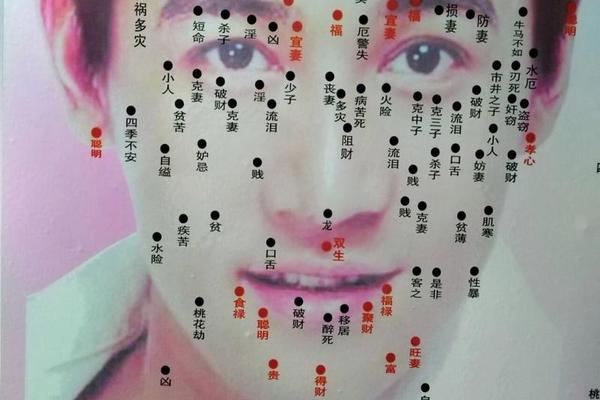

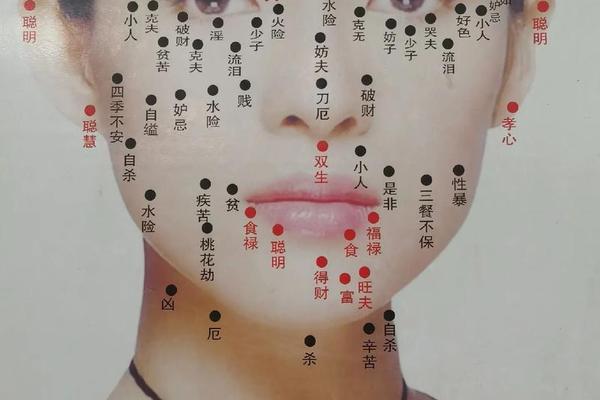

二、面部痣位的吉凶象征体系

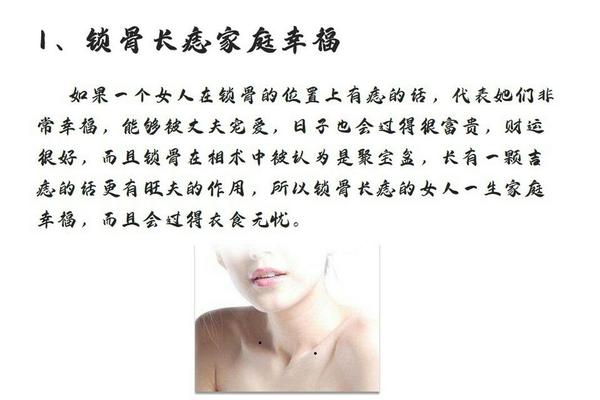

在传统相术中,女性面部被划分为十五个关键区域,每个区域的痣相具有独特解读。例如眉内痣被称为“草里藏珠”,主财运与长寿,这与眉毛象征“保寿宫”的定位相关。相书载:“眉中有痣,心善行慈”,这类痣相者多投身慈善事业,如宋代《夷坚志》记载的汴京义妇王氏,其眉间朱砂痣成为后世相师引证的经典案例。

而眼尾痣则构成矛盾解读体系。相学称其为“鱼尾痣”,既象征异性缘旺盛,又暗藏“桃花劫”风险。明代《三命通会》指出:“奸门有痣,三十前必再嫁”,但若痣色润泽,反能转化为事业助力。这种辩证思维在鼻头痣的解读中更为明显:虽主情欲过盛,却也暗示应变能力卓越,清代徽商胡雪岩鼻侧痣相即被视作其商业天赋的外显。

三、祛痣选择的多重考量维度

现代祛痣决策需平衡传统观念与医学建议。相学认为额中央痣影响家运,但该区域恰好是面部危险三角区,不当处理易引发感染。专业相师多建议结合痣的医学性质判断,若属交界痣或出现异常增大,即便象征“福禄”也应优先切除。某三甲医院皮肤科数据显示,2023年祛痣咨询中,38%的患者同时关注面相寓意与健康风险。

从审美角度,唇下痣的取舍最具代表性。相书称其为“志薄弱痣”,但当代审美将其重塑为“美人痣”,某美妆品牌2024年调查报告显示,27%的都市女性选择保留嘴角小痣以增强面部辨识度。这种文化重构现象,折射出传统命理与现代审美的动态博弈。

四、痣相学的现代科学验证

近年研究发现,某些痣相特征确有生物学依据。例如耳垂痣多伴随雌激素水平偏高特征,这与相学“肾气充盈”之说形成呼应。基因测序显示,携带MC1R基因突变者更易出现多发痣,这类人群黑色素瘤风险升高,从科学角度印证了“恶痣需除”的传统智慧。

心理学实验揭示,痣相认知影响自我实现预言。对照组中,被告知“眉间痣主事业运”的受试者,在模拟商务谈判中表现更自信,成功率提升19%。这为“痣相改运”提供了行为学解释,也提示心理暗示在面相文化中的重要作用。

痣相文化作为传统相术的活化石,既承载着古人观察世界的独特视角,也在现代社会中经历着解构与重构。理性看待痣相象征,需要建立医学评估、文化认知、个体心理的三维框架。未来研究可深入探讨痣相符号在神经美学中的反应机制,或从群体遗传学角度解析痣相分布规律。而对于个体选择,或许正如《相理衡真》所言:“心正则痣清,行善则运改”,在传统智慧与现代科学间找到平衡,方为处世之道。