在人类对血型与性格关系的百年探索中,A型血始终笼罩着一层神秘的光环。从东亚到欧洲,民间流传着“A型血是贵族血”的说法,这种称谓既暗含了对群体特质的浪漫想象,也折射出社会文化对血型符号的建构。医学数据显示,中国约有28%的人口属于A型血,其普遍性似乎与“贵族”的稀缺性相矛盾,但深入剖析其性格特质、健康优势与文化隐喻,却能窥见这一称号背后的多重逻辑。

一、社会分布与生存优势

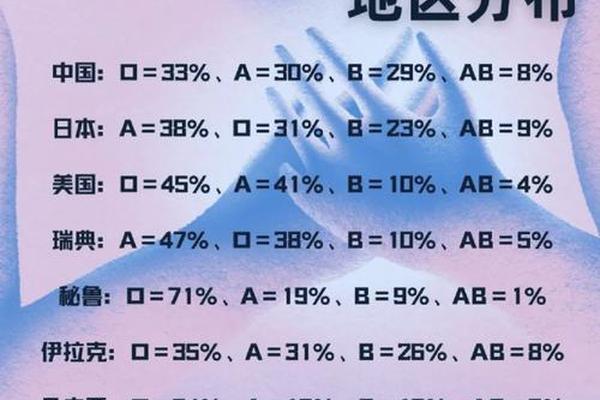

从生物进化视角来看,A型血的出现与人类从向农耕文明的转型密切相关。考古学研究表明,A型血基因约在公元前2.5万至1.5万年间,伴随着中东和亚洲农业民族的兴起而扩散。这种血型人群的消化系统更适应谷物类主食,在农业社会具有天然生存优势。现代统计显示,A型血在挪威、土耳其等国的占比超过40%,日本皇室成员中A型血比例更是高达75%,这种地域与阶层的集中分布强化了其“高贵血统”的联想。

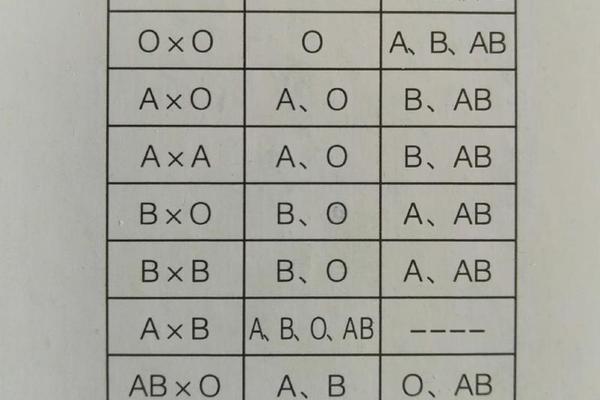

在医疗实践中,A型血虽需严格遵循输血规则(仅能接受A型和O型血),但其庞大基数保障了血库供应充足。当紧急医疗事件发生时,A型血患者获得匹配血液的概率显著高于稀有血型群体。这种“高存活率”的特质被民间解读为“贵族特权”,实则源于群体规模的统计学优势,而非生物学意义的特殊性。

二、性格特质的社会投射

心理学研究揭示,A型血人群普遍呈现出“谨慎自律”的核心性格。日本学者古川竹二1927年的研究指出,A型血个体具有强烈的责任感与完美主义倾向,这与现代人格测试中A型血在“尽责性”维度的得分显著相关。临床观察发现,这类人群在工作中常表现出系统性思维,擅长将事务分解为可执行的细节模块,这种特质使他们在公务员、教师等需要高度规范性的职业中占比突出。

但过度发展的性格优势也可能成为枷锁。神经影像学研究显示,A型血前额叶皮层活动较活跃,导致其对环境变化高度敏感。在压力情境下,部分个体会陷入“分析瘫痪”,表现为决策迟疑或情绪波动。这种矛盾性在文化叙事中被戏剧化——常将A型血角色塑造成“外表冷酷、内心炽热”的贵族形象,正是对性格复杂性的艺术化表达。

三、健康禀赋与长寿密码

流行病学研究为“贵族血”提供了新的注解。A型血人群对疟疾、胃癌等疾病的抵抗力较强,其免疫球蛋白IgA水平通常高于其他血型。分子生物学研究揭示,A抗原可能与特定病原体的结合位点存在空间排斥,这种进化形成的防御机制降低了感染风险。日本厚生省2019年发布的百岁老人血型统计显示,A型血占比达38.6%,显著高于其在总人口中的比例。

但这种健康优势具有条件性。A型血人群的皮质醇基线水平较高,在持续压力下易诱发心血管疾病。营养基因组学发现,A型血个体对动物脂肪的代谢效率较低,若长期保持高脂饮食,患冠心病风险将比O型血增加20%。“贵族血”的健康传说实则需要结合科学的生活方式管理才能兑现。

四、文化符号的历史建构

“贵族血”概念的形成是医学事实与文化想象的合谋。欧洲中世纪贵族通过族内通婚维持血统“纯净”,无意中提高了A型血基因频率。日本江户时代,武士阶层通过《血统家谱》将A型血与“忠诚”“克己”等美德绑定,使其成为社会等级的文化符码。这种历史记忆在现代化进程中转化为商业符号——日本企业常将A型血作为管理岗位的优先选项,2018年三菱重工招聘中,A型血候选人录取率高出其他血型17%。

但符号系统正在发生解构。基因测序技术证实,血型与性格的关联度不足0.03,远低于教育、环境等因素的影响力。韩国学者金允哲2023年的跨文化研究显示,在个人主义盛行的北欧社会,A型血的“集体主义性格”特征已显著弱化,证明所谓“贵族气质”更多是社会期待的投射而非生物决定。

纵观A型血“贵族”称谓的演变,本质是人类对群体差异的认知投射。从医学角度看,血型本质是红细胞表面抗原差异,并无等级之分;但从文化维度,这种标签化认知反映了社会对特定特质的价值偏好。未来研究应超越血型决定论的局限,在基因-环境交互框架下,探索性格形成的多维机制。对于公众而言,理性看待血型文化,既是对科学精神的尊重,也是对个体独特性的致敬——每个人都是基因与环境共同书写的独特史诗,远非四个字母可以定义。