在中国传统相学文化中,头顶的痣因其隐蔽性和特殊位置,常被视为“隐痣”中的吉相。尤其在儿童群体中,头顶长黑痣的痣相往往被赋予“天赐福慧”“贵人庇佑”等寓意,成为民间热议的命理符号。随着现代医学与文化的交融,这一传统观念既承载着历史积淀的玄学智慧,也面临着科学视角的审视。本文将从文化解读、现实意义、医学视角及社会影响四个维度,深入探讨头顶黑痣的象征内涵与命运关联。

一、传统相学中的“天顶吉相”

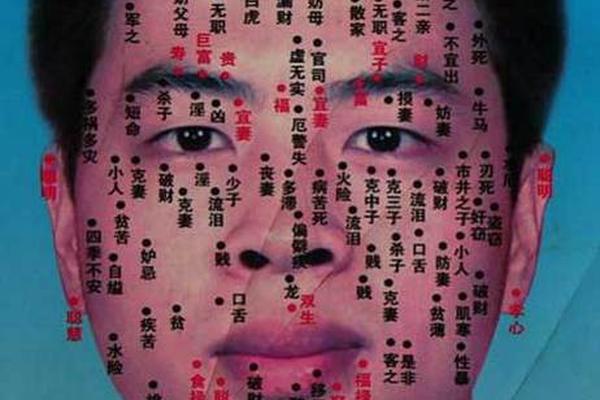

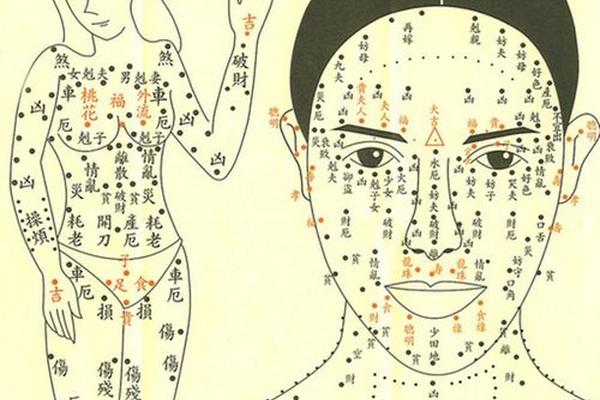

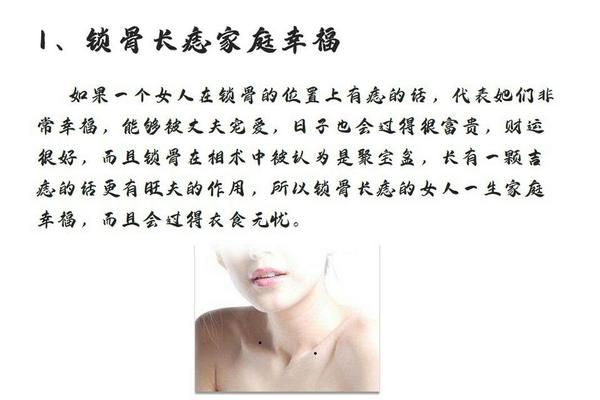

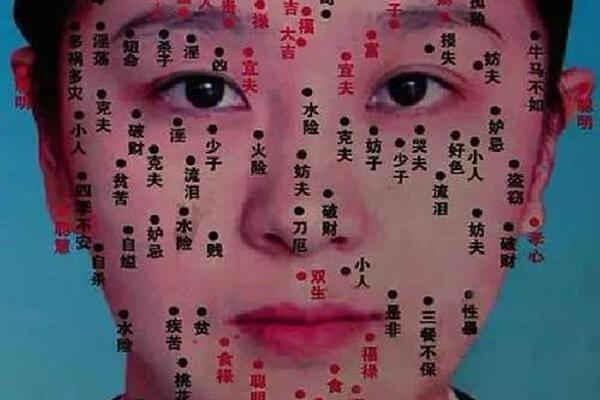

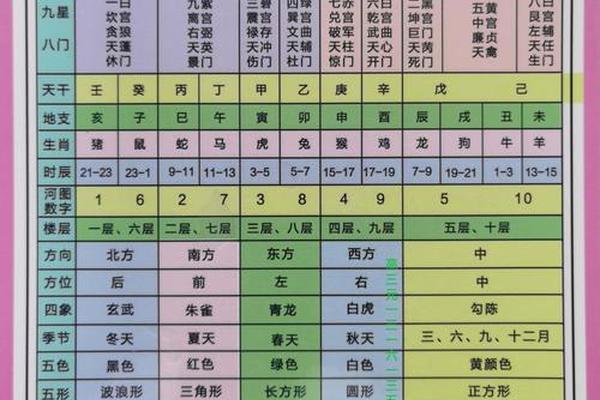

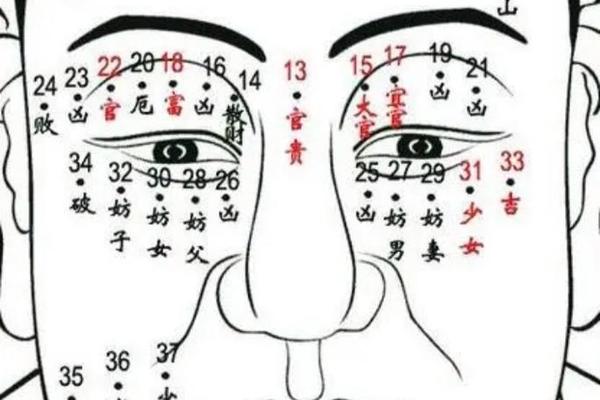

头顶黑痣在古籍《麻衣相法》中被描述为“藏珠纳福”之相。相学认为,此处痣象对应人体“百会穴”,是天地精气汇聚之处,具有汇聚运势、转化厄难的能量。对儿童而言,此痣被视作“先天慧根”的象征——发际线以内的黑痣主学业运,预示孩子思维敏捷、领悟力强;靠近颅顶中央则被视为“帝王痣”,暗示领导力与非凡成就。

明代《痣相全解》记载:“顶有墨珠者,贵不可言,遇劫呈祥”,强调了头顶痣的逢凶化吉特性。现代相学研究者指出,这种痣相儿童往往表现出超龄的社交能力,在集体中常成为协调矛盾的核心角色,这与传统“贵人运”的解读形成呼应。值得注意的是,相学对痣的形态有严格区分:圆润饱满、色泽纯黑的痣为吉,若边缘模糊或伴随毛发增生则需谨慎解读。

二、现代科学的文化解构

从胚胎学角度分析,头顶黑痣的形成与神经嵴细胞迁移异常密切相关。研究表明,妊娠期第8-12周是黑色素细胞定植皮肤的关键期,此时母体激素波动或外界刺激可能导致局部细胞异常聚集。这种生物学机制与传统文化中“先天禀赋”的解说形成有趣对应,但科学界强调这属于自然生理现象,与命运无必然联系。

心理学实验揭示,头顶痣儿童在认知测试中表现出的专注力优势,可能与“罗森塔尔效应”相关。当家长因痣相传说而对孩子产生积极期待时,这种心理暗示会通过教育投入、鼓励频率等途径影响儿童发展。美国加州大学2023年的追踪研究显示,具有特殊体表特征的儿童,其自信心水平普遍高于同龄人,这种心理优势可能转化为现实成就。

三、医学视角的风险警示

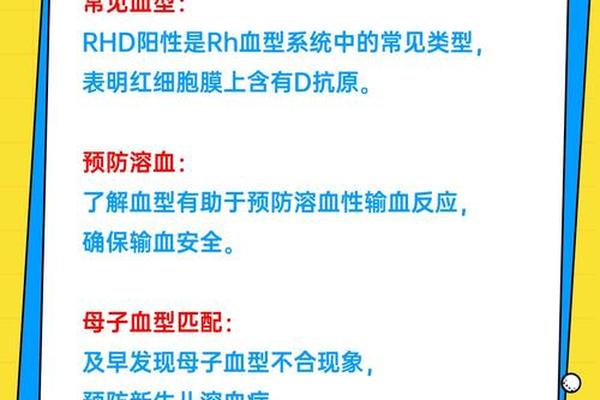

皮肤病理学将痣分为交界痣、复合痣和皮内痣三类,其中交界痣存在较高恶变风险。儿童头顶部皮肤较薄且毛囊密集,此处的色素痣更易因梳洗、抓挠等机械刺激诱发细胞变异。北京协和医院2024年临床数据显示,0-12岁儿童黑色素瘤病例中,头皮部位占比达17%,显著高于身体其他区域。

家长需警惕ABCDE法则:不对称(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、快速演变(Evolution)。特别是伴随瘙痒、渗液或卫星灶的头顶痣,应立即进行皮肤镜及病理检查。相学中推崇的“墨玉痣”若呈现蓝黑混杂色泽,恰恰符合恶性黑色素瘤的临床表征。

四、文化符号的社会映射

在城镇化进程中,头顶痣的命理传说展现出顽强生命力。广东地区2024年民间调查显示,63%的祖辈仍坚持为头顶痣儿童佩戴护身符,这种现象与当地宗族文化中的“天命观”紧密相关。教育学者观察到,此类家庭更倾向选择国学私塾或传统文化课程,形成独特的教养模式。

商业领域则出现“痣相经济”新业态。某电商平台数据显示,儿童假发片(遮盖治疗期头皮)的“祥云”“莲纹”等传统纹样款式销量同比增长210%,部分商家推出“智能痣相分析仪”,通过AI图像识别提供“命运指数”评分,引发争议。这种传统符号的现代转化,既延续文化记忆,也暴露出过度商业化的隐忧。

头顶黑痣的命理传说,实质是传统文化对生命奥秘的诗意诠释。在当代语境下,我们既要尊重其文化价值,更需建立科学认知框架——既要警惕“以痣断命”的思维桎梏,也要重视皮肤健康的医学监护。建议建立跨学科研究机制,将民俗学、医学、教育学纳入统一分析模型,尤其关注特殊体表特征儿童的心理干预策略。未来的研究方向可聚焦于文化符号对儿童自我认知的长期影响,以及传统命理观念在现代教育中的转化路径,从而在科学与人文之间架设理性之桥。