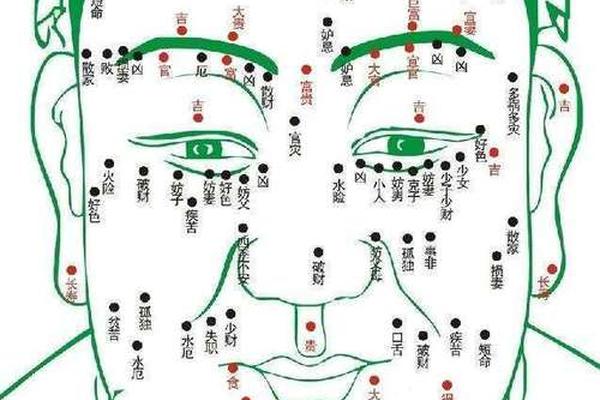

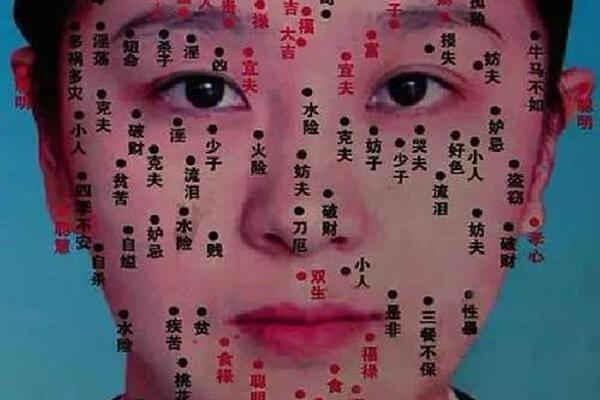

在中国传统相学中,面部痣相被认为是解读命运与性格的重要密码,而额头作为“天庭”所在,其正中的痣相尤为引人注目。古语有云,“天庭饱满,地阁方圆”为贵相,额头正中的痣若色泽光润、形态圆整,常被视作吉兆,象征着智慧、福泽与贵人运。痣相的吉凶并非单一维度可定,需结合痣的形色、位置细微差异及个体整体面相综合判断。本文将从传统相学、现代科学视角切入,系统解析女性额头正中痣相的深层寓意。

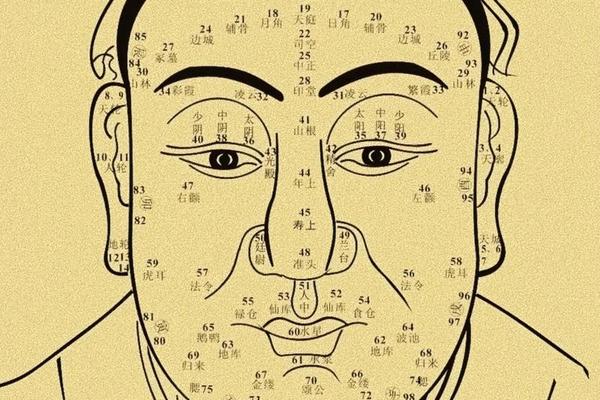

一、传统相学中的“天中痣”

在《麻衣相法》与《柳庄相法》等典籍中,额头正中被称作“天中”,此处痣相与个体的先天运势紧密相关。相学认为,天中痣若呈现“黑如漆、赤如泉,白如玉”的纯正色泽,且凸起饱满,则主大贵。这类女性往往心智成熟,早年得长辈荫庇,中年事业通达,晚年生活安稳。例如,清代《相理衡真》记载:“天中见朱砂痣者,必得诰命之荣”,暗喻其社会地位显赫。

痣相的吉凶并非绝对。若天中痣色泽晦暗、边缘模糊或伴有皮肤凹陷,则可能预示家庭缘薄。古籍《神相全编》指出:“天中痣浊,背井离乡;形若枯槁,六亲难靠”,强调此类痣相者易早年离家,与父母缘分浅淡,需通过后天德行修养弥补先天不足。这种辩证视角体现了传统相学“相不独论”的核心思想。

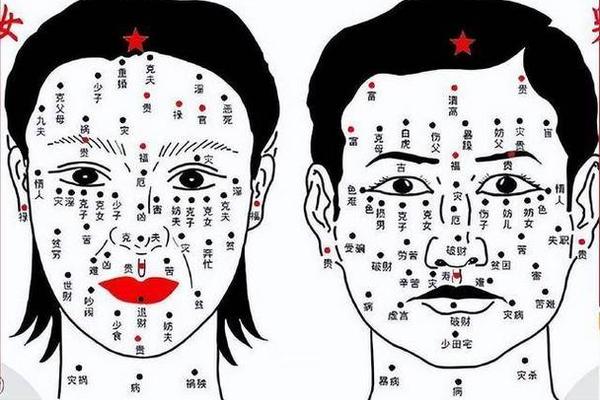

二、痣相与性格命运的关联

从现代心理学视角看,额头正中痣相与性格特质存在潜在关联。面相学研究发现,此处长吉痣的女性多表现出极强的逻辑思维能力与决策力。她们在职场中常扮演领导者角色,如网页案例中提及“官禄宫有痣者,易得上级提携,且具旺夫运”。这种特质可能与古代社会对女性“内助”角色的期待相关,但也折射出痣相文化中隐含的性别认知。

痣相的凶兆解读往往与个体心理状态相互作用。例如,额头正中恶痣者常被描述为“易遇小人”,这种心理暗示可能导致人际交往中的过度戒备。值得注意的是,相学文献中强调“恶痣可改运”,如通过行善积德、调整心态等方式转化厄运。这种“命自我立”的观念,与现代积极心理学强调的主观能动性不谋而合。

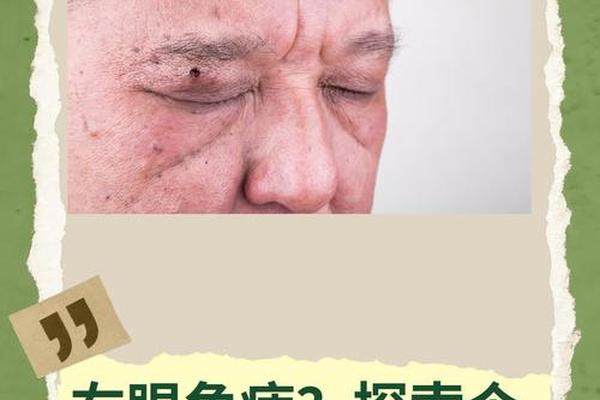

三、科学视角下的痣相解析

现代医学研究表明,痣的形成与黑色素细胞聚集相关,而额头区域因皮脂腺分泌旺盛,更易出现色素沉着。德国海德堡大学2019年的一项研究发现,额头中部痣的发生率与紫外线暴露呈正相关,这为传统相学“显处多凶”的说法提供了新的解释维度:长期户外劳作者不仅更易生痣,其社会经济地位也可能影响相学解读。

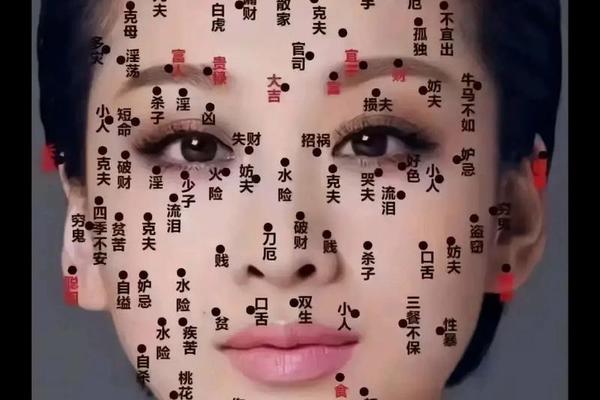

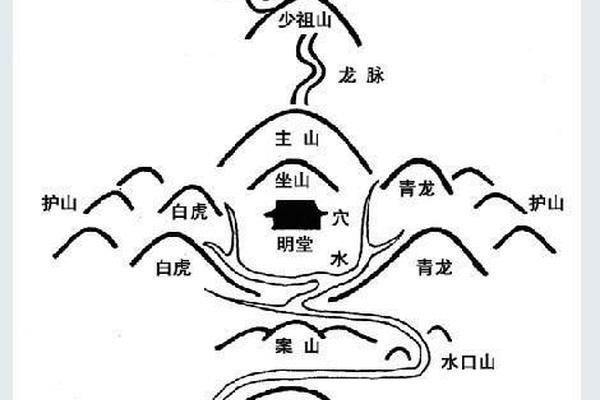

从人类学视角看,痣相文化实质是一种信息编码系统。英国剑桥大学文化符号学教授艾琳·贝克在《身体符号的隐喻》中指出,中国痣相学通过将生理特征与命运叙事结合,构建了一套复杂的社会认知框架。例如“天中痣主贵”的传说,可能与古代贵族多用帽饰遮盖额头,使罕见的面部特征被神秘化有关。这种文化建构过程,揭示了相学作为社会意识形态载体的本质。

四、痣相吉凶的辩证认知

对额头正中痣的解读需突破非黑即白的思维定式。相学典籍中“吉痣少而恶痣多”的论断,实则反映了古人“居安思危”的处世哲学。例如“印堂痣主意志坚定”与“恶痣克夫”的矛盾表述,本质上是对同一种性格特质(如果断)在不同语境下的价值判断——封建社会对女性柔顺的期待,使得果敢特质被污名化为“克夫”。

当代痣相研究应引入多维评估体系。日本早稻田大学面相研究所提出的“痣相三维模型”,将痣的形态(直径、凸起度)、色泽(RGB色谱分析)及面部黄金比例纳入评估,发现额头正中痣直径在2-3毫米、色度值(L)大于70时,观察者普遍产生“睿智”“可信赖”的积极联想。这种量化研究为传统相学的现代化转型提供了新路径。

额头正中痣相如同一面多维棱镜,既折射出中国古代天人感应的哲学智慧,又暗含社会文化对个体生命的规训。在科学理性与传统文化对话的今天,我们既要承认相学作为文化基因的历史价值,也需警惕其可能带来的认知局限。未来研究可结合遗传学、社会心理学等多学科方法,探索痣相与个体发展间的真实关联,同时注重文化符号的现代性转化,使这一古老智慧焕发新的生机。对于普通个体而言,相由心生远胜于相由痣定,修心养性才是驾驭命运的根本之道。