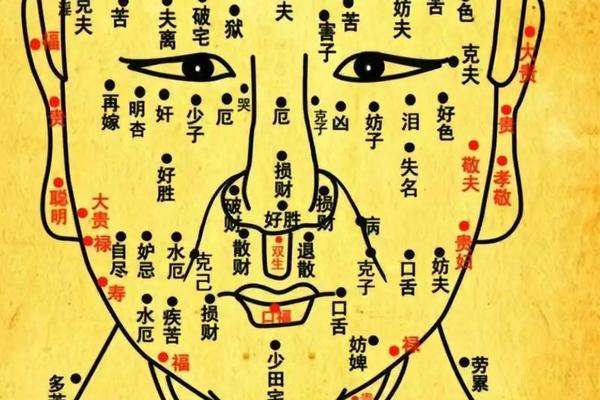

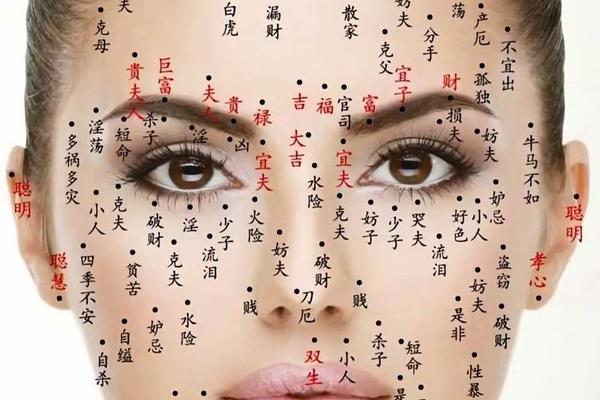

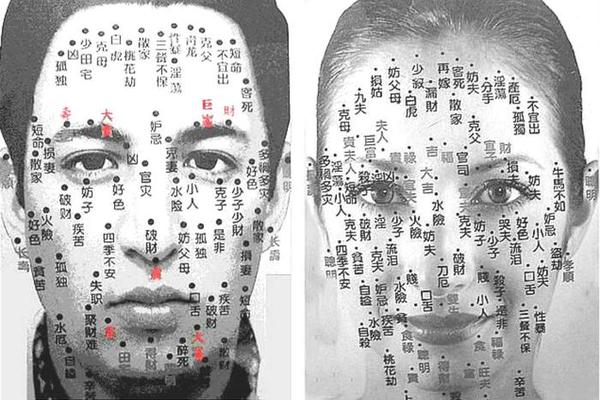

痣相学作为中国传统文化的重要分支,其历史可追溯至《黄帝内经》等古代典籍。古人认为,人体痣的位置、颜色与形态与个人命运、健康存在隐秘关联,例如额头痣象征智慧与贵人运,唇周痣暗示情感波动,而脚底痣则被解读为“大器晚成”的标志。这种理论建立在“天人感应”的哲学基础上,将人体视为自然与命运的微观映射,痣则成为解读吉凶的符号密码。

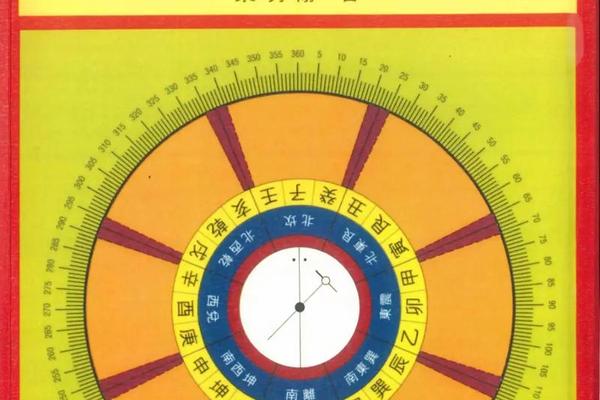

在传统命理学体系中,痣相学与面相学、风水学深度融合,形成了一套以“五色辨吉凶”为核心的分类体系。例如《相理衡真》中记载,“黑如漆、赤如朱”为吉痣,主富贵;而色泽晦暗的痣则预示坎坷。这种理论通过代代相传的民间实践,逐渐演化出不同地域的解读差异,如南方地区更重视鼻翼痣对财运的影响,北方则关注眉间痣与兄弟缘的关联。

二、现代科学视角下的痣相争议

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,其位置主要由遗传基因与紫外线暴露等生物学因素决定。美国皮肤病学会的统计数据显示,约90%的痣属于良性,仅有少数形态异常的痣可能与黑色素瘤相关。这一发现直接冲击了传统痣相学的根基,揭示了其“命运象征”属性的非科学性。

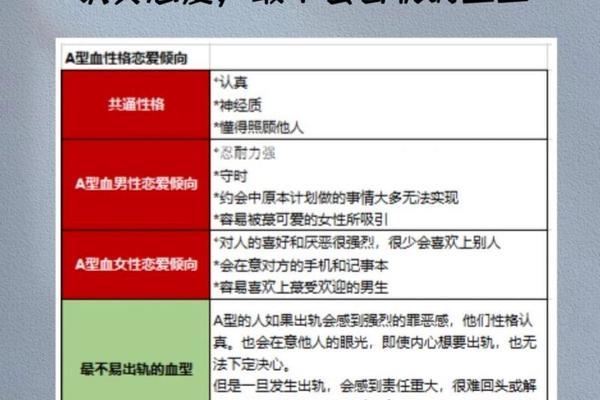

心理学研究为痣相学的延续提供了另一种解释路径。伦敦大学的一项实验表明,当受试者被告知特定痣的“吉凶寓意”后,其决策行为与自信心态会显著改变。例如,被标注“事业痣”的参与者更倾向于接受高风险职业挑战,这验证了“自我实现预言”在痣相解读中的作用。这种心理暗示效应,使得痣相学在现代社会仍具备文化存续的内在动力。

三、文化符号与社会心理的双重价值

作为民间信仰的载体,痣相学在当代呈现出“去神秘化”与“再符号化”的趋势。在影视作品中,导演常通过角色痣的位置强化人物设定,如《甄嬛传》中眉庄眼尾痣暗示其情感悲剧,这类艺术加工使痣相符号成为大众文化叙事的视觉语言。这种创作手法,既延续了传统痣相学的象征体系,又赋予其新的美学意义。

从社会学角度看,痣相学满足了人类对不确定性消解的根本需求。哈佛大学文化人类学团队的研究指出,在快速变迁的现代社会中,约68%的受访者承认会通过痣相解读寻求心理慰藉,特别是在职业选择或婚恋焦虑时,这种“命运指引”能有效降低决策压力。尽管缺乏科学依据,但其心理调适功能构成了特殊的社会润滑机制。

四、未来研究的跨界探索方向

当前痣相学研究亟待突破单一学科的局限。德国马普研究所提出的“生物文化协同演化”理论,为探索痣相学的存续机制提供了新思路。通过分析不同文化群体对痣的认知差异,可揭示基因表达与社会建构的互动模式。例如东亚人群对脚底痣的“聚财”解读,可能与农耕文明中足部劳动的价值符号化相关。

在应用层面,结合人工智能的痣相大数据分析正成为新兴领域。中国中医科学院开展的“十万例痣相与体质关联研究”初步发现,特定部位的痣与中医体质分类存在统计学相关性。如胸口中央痣人群更易出现肝郁气滞体质,这为传统学说与现代医学的对话开辟了实验通道。此类跨界研究或将成为破解痣相学奥秘的关键。

痣相学作为跨越千年的文化现象,既是古人观察世界的智慧结晶,也是现代人理解传统与科学关系的特殊样本。它在心理学、社会学层面的现实意义,超越了单纯的命运预测功能,转而成为研究人类认知模式与文化演进的活体标本。未来的探索应着力于构建跨学科研究框架,在量化分析与文化阐释之间寻找平衡点,这既是对传统的尊重,也是对科学精神的践行。对于普通公众而言,理性看待痣相寓意,关注痣的健康警示价值,或许才是对待这一文化遗产的更优解。