在中国传统文化中,面相学与痣相学作为解读命运的重要工具,承载着古人“天人合一”的哲学思想。痣不仅是皮肤的微小印记,更被视为吉凶祸福的隐喻符号。从《麻衣相法》到现代民俗研究,痣相学通过位置、颜色、形态等维度,构建了一套复杂的象征体系。尤其在性别差异视角下,男性与女性的痣相被赋予截然不同的文化意涵——男性痣相多关联事业与权谋,女性痣相则聚焦婚姻与子嗣。这种差异映射了传统社会对两性角色的期待,也折射出文化认知的深层结构。

一、痣相学的理论基础

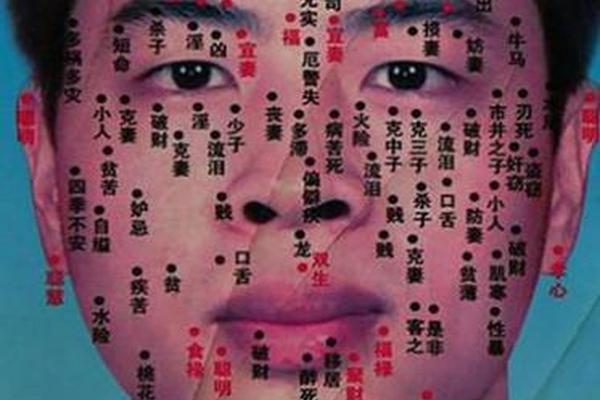

痣相学的核心在于“形色辨吉凶”的观察体系。根据古籍记载,理想的痣需满足“黑如漆、赤如泉,白如玉”的色泽标准,此类痣被称为“活痣”,象征生命力与运势通达。例如耳垂饱满处的红痣被视为福泽深厚的标志,而鼻翼灰暗的茶色痣则预示财运阻滞。现代研究发现,这种分类可能源于古代医学对皮肤病变的朴素认知,如黑色素瘤与良性痣的形态差异被赋予道德化解读。

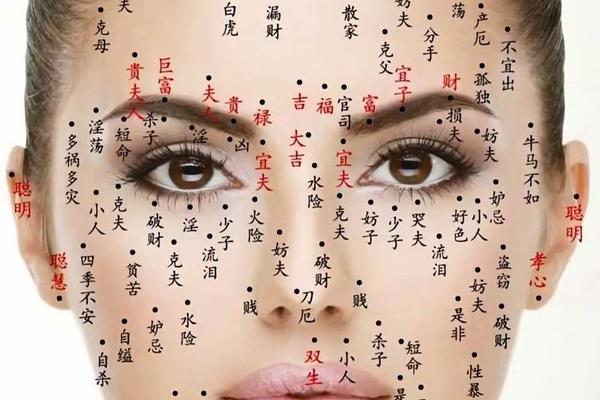

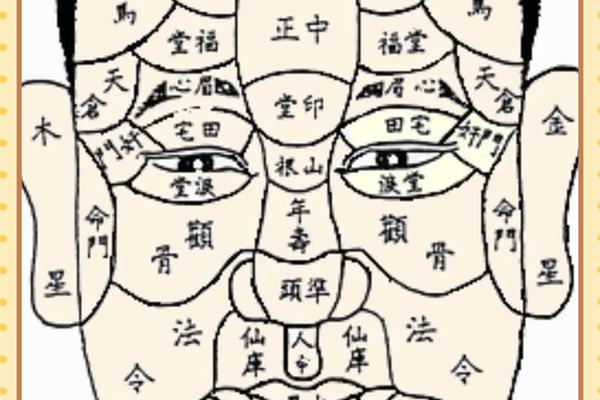

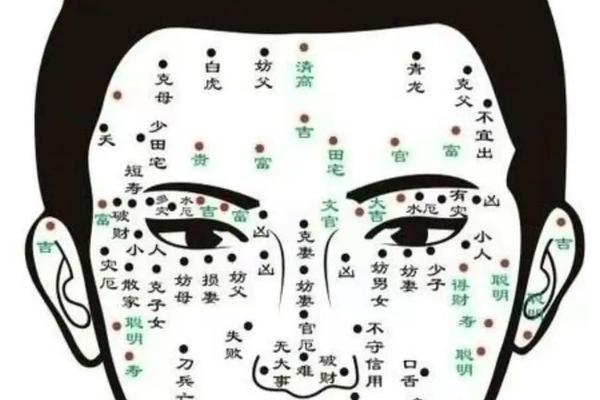

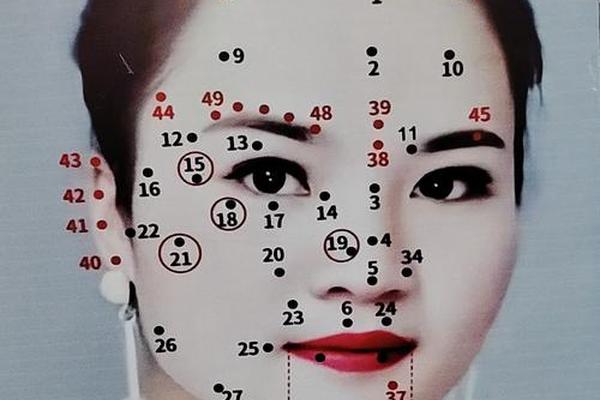

位置学说是痣相判断的另一支柱。古人将人体划分为“三停十二宫”,不同区域对应不同人生领域。如眉间印堂处的痣关联仕途,而子女宫(下眼睑)的痣则影响子嗣运。值得注意的是,“显痣”与“隐痣”的吉凶判断存在辩证关系:面部显处的痣多主凶,而胸腹、足底等隐处的痣反而象征福禄。这种矛盾折射出传统文化中“藏拙守中”的处世哲学。

二、性别差异下的痣相解析

男性痣相的解读往往与权力结构相关。右眉藏痣者被认为具备“将帅之才”,这种观念可能源于古代军事领袖的面相特征;而左肩黑痣则被视为“杀破狼”命格,暗示权力斗争中的凶险。现代职场研究中,拥有额角痣的男性在领导力评估中得分较高,这或与传统文化赋予的自信气质相关。

女性痣相系统则构建在“相夫教子”的传统框架内。唇下痣被解读为“劳碌命”,实则反映了对女性持家能力的期待;而右乳朱砂痣则象征“旺夫益子”,将女性身体符号化为家族运势的载体。值得关注的是,泪堂(子女宫)痣相的性别化差异:男性下眼睑痣主旺盛,女性同位置痣却被视为“克子”,这种双重标准凸显了传统性别的深层矛盾。

三、特殊痣相的现代诠释

眼尾痣的“桃花劫”隐喻值得深入剖析。相学认为眼尾至发际的奸门痣会引发情感纠葛,这与现代心理学中“面部吸引力增强效应”不谋而合——该区域痣相确实能提升眉眼传情的表现力。但将情感问题归因于生理特征,实则是将复杂人际关系简化为命定论,这种思维在当代仍需辩证看待。

鼻部痣群构成独特的解读矩阵。鼻梁痣被贬为“劫难”,而鼻头痣则指向享乐主义,这种判断可能源于鼻部在面相学中的财帛宫属性。最新社会学调查显示,鼻翼有痣的个体在金融行业的职业稳定性较低,这与传统“散财痣”的说法形成有趣呼应,提示可能存在行为心理学层面的关联机制。

四、科学视角下的痣相再审视

现代医学证实,部分痣相判断具有生理学依据。如嘴唇黏膜痣确实存在较高的癌变风险,这与相学“唇痣主病”的警示产生跨时空共鸣。而“耳背痣克亲”的说法,可能源于听力受损导致的沟通障碍,进而影响家庭关系。这种科学解释为传统痣相学提供了新的诠释维度。

文化心理学研究揭示,痣相认知存在显著的代际差异。00后群体中,62%将泪痣视为个性符号而非命运印记,这种认知转变与个体主义思潮兴起密切相关。当传统“克夫痣”被重新诠释为“独立女性标志”,既反映了性别观念的进步,也暴露出文化符号的解构与重构过程。

总结而言,痣相学作为文化遗产,既是古人观察经验的结晶,也承载着特定历史阶段的社会意识。在当代语境下,我们既要承认其文化人类学价值,也要警惕命定论对个体发展的束缚。未来研究可深入探索痣相符号的神经认知机制,或通过大数据分析验证传统说法的统计学意义,这将为传统文化与现代科学的对话开辟新路径。对于普通民众,理性态度应是“知其所然,而不困于然”,在文化传承与科学认知间寻求平衡。