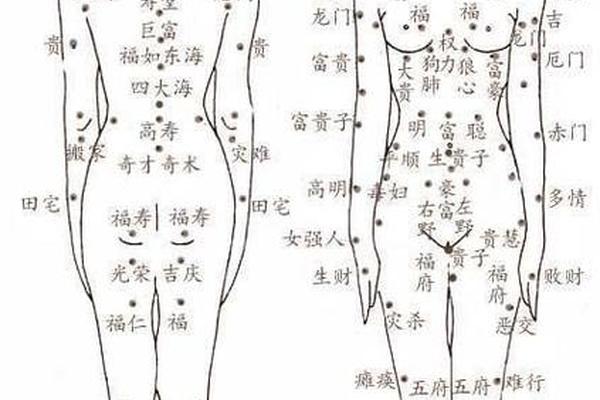

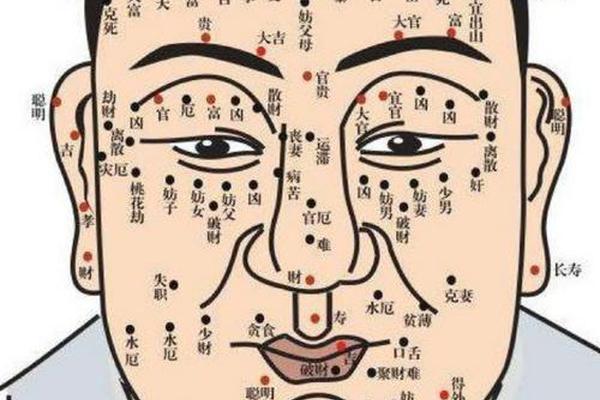

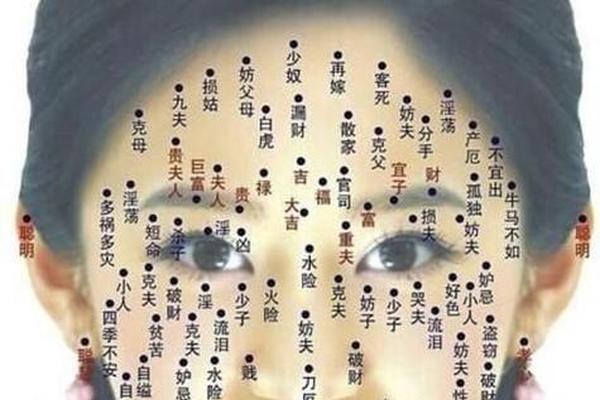

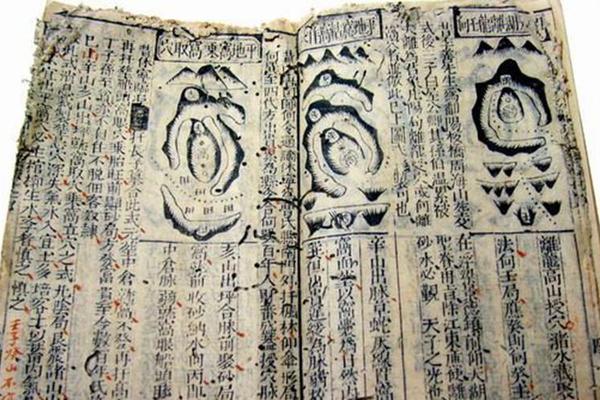

在东方文化中,痣相学承载着千年的命运解读,古人认为面部与身体的痣暗藏吉凶密码。例如,网页11提到眼尾痣象征"桃花劫",嘴唇痣预示"口福",而网页40则强调痣的色泽与形状被赋予"吉凶"属性。这种将人体痣与命运关联的观念至今仍影响着部分人群的祛痣决策,甚至有人因"面相大师"的建议而选择祛痣(网页2)。现代医学视角下,痣的本质是皮肤黑色素细胞的聚集,网页1明确指出其形成源于胚胎发育过程中的细胞迁移异常,与命运无关。

这种文化传统与科学认知的冲突在祛痣行为中尤为显著。网页59的研究显示,约37%的祛痣需求源自美观考虑,15%出于对痣相寓意的担忧。但医学界普遍持反对态度,网页15强调反复刺激痣体可能增加恶变风险,网页24的ABCDE法则更将不对称、边缘模糊等特征列为恶性黑色素瘤的预警信号。值得关注的是,网页40提出的"自我实现预言"理论,揭示部分人群因迷信痣相产生心理暗示,反而影响行为模式和健康决策。

二、点痣与切痣的医学抉择

激光点痣与手术切除的本质差异在于治疗深度与适应范围。网页15数据显示,直径小于5mm的浅层痣(如交界痣)激光清除成功率达92%,而深层混合痣或摩擦部位痣(如手掌、足底)则建议手术切除(网页22)。激光通过精准汽化色素细胞实现祛除,具有创伤小、恢复快的优势(网页24),但网页56警告反复激光刺激可能激活残留痣细胞,因此需严格控制治疗次数。

手术切除的医学价值体现在病理检测与彻底性。网页1指出手术标本可进行组织学检查,对可疑痣体具有诊断价值。对于直径超过5mm的痣体,手术通过分层缝合技术可将瘢痕控制在1-2mm(网页22),而网页79的临床案例显示,耳部摩擦部位痣经手术切除后复发率低于3%。值得注意的是,网页39对比发现,激光治疗3mm以下痣的满意度达85%,而3mm以上者术后凹陷发生率升高至28%。

三、祛痣决策的多维评估体系

医学风险评估应遵循"ABCDE法则"(网页24):不对称性、边缘不规则、颜色不均、直径超5mm、短期变化五大特征需优先排查。网页65的流行病学研究显示,摩擦部位痣恶变概率是普通部位的17倍,而先天性巨痣恶变率达6.3%(网页1)。医生面诊时需结合皮肤镜、病理活检等手段,如网页15建议睑缘痣优先选择激光避免结构损伤。

个人需求层面需平衡美观与安全。网页2的案例显示,患者因面部美观选择整形外科切除,通过美容缝合实现社交无痕。而网页85强调术后护理的重要性,激光点痣后需严格防晒7-10天(网页15),手术切口则需配合减张缝合与疤痕管理(网页1)。值得借鉴的是,网页74提出的"生理盐水清洁-祛疤膏修复-硬防晒"三步护理法,在临床观察中有效降低色素沉着发生率。

科学与人文的平衡之道

祛痣决策本质是医学理性与文化认知的博弈。现代研究证实,99.7%的色素痣为良性(网页22),盲目祛除可能带来不必要的健康风险。建议建立"医学评估优先,文化需求补充"的决策模型:首先通过ABCDE法则排除恶变可能,继而结合部位特征选择激光或手术,最后在确保安全的前提下兼顾心理需求。未来研究可深入探索传统文化对健康行为的影响机制,如网页40提出的"痣相认知-心理状态-治疗依从性"关联模型,为个性化医疗提供新视角。在祛痣这场身体与文化的对话中,科学应成为决策的基石,而人文关怀则赋予医疗实践更温暖的底色。