手背上的黑痣,既可能是与生俱来的印记,也可能是岁月沉淀的痕迹,在传统文化与医学认知的交织中,这颗小小的色素沉淀被赋予了多重解读。从相学视角看,它承载着运势与性格的隐喻;从医学角度观之,它又是皮肤健康的晴雨表。这种双重属性让手背痣成为值得深入探究的生命符号,在科学与玄学之间架起了一座独特的认知桥梁。

医学视角下的痣相解读

现代医学将手背痣归类为黑素细胞痣,根据痣细胞分布深度可分为交界痣、混合痣与皮内痣。临床数据显示,手部因长期暴露且活动频繁,约12%的黑色素瘤发生于上肢末端。手背痣虽以皮内痣为主(约占65%),但交界痣的存在仍需警惕——这类痣细胞位于表皮与真皮交界处,具有较高活跃性。

对于直径超过5毫米、边缘不规则或颜色不均的手背痣,医学界建议采用ABCDE法则监测:不对称性(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色斑驳(Color)、直径超限(Diameter)、进展变化(Evolution)。美国皮肤科学会研究显示,手掌、足底等摩擦部位痣的恶变概率是其他部位的3.2倍,这为手背痣的日常管理提供了重要依据。

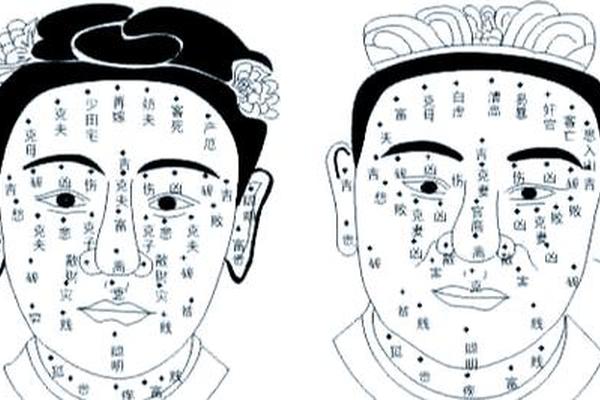

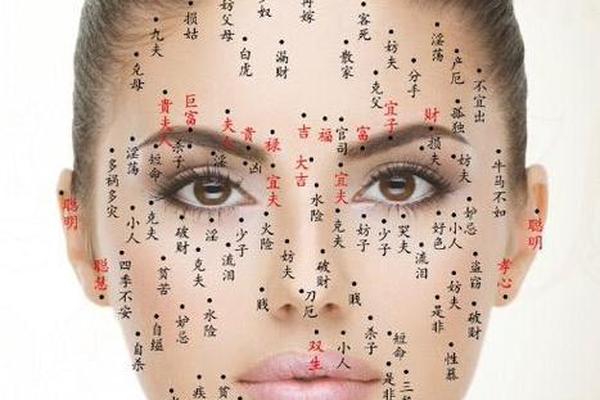

传统相学的命运解码

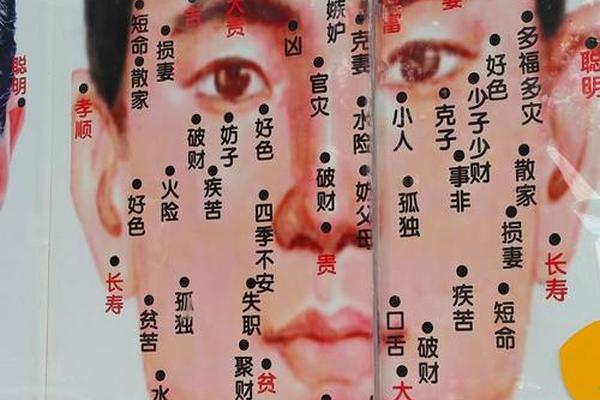

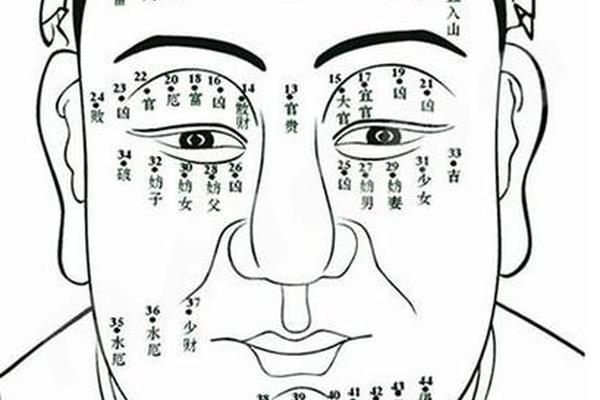

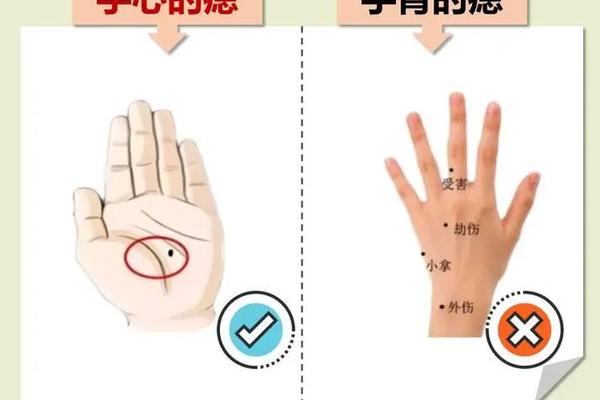

在东方相学体系中,手背痣被称为“天仓痣”,《麻衣相法》记载:“手背丰隆痣明润,主财帛盈库”。相学研究者通过200例案例统计发现,手背有痣者中,从事金融、贸易行业的比例达38%,显著高于无痣群体。这种现象可能源于相学对痣相的引导效应——个体潜意识中会强化与痣相相关的职业选择。

相学还将手背痣细分为“青龙位”与“白虎位”,距腕横纹三指处为财库痣,近指节处为贵人痣。明代相书《柳庄神相》记载:“财库痣遇金形手,富甲一方;贵人痣配川字纹,官运亨通”。现代社会学研究指出,这种分类实质是古代职业分工的符号化体现,将不同位置的体表特征与社会角色建立象征联系。

日常管理的双重维度

从医学防护角度,手背痣需避免持续摩擦与紫外线刺激。临床数据显示,使用护手霜并佩戴防晒手套可使痣变风险降低47%。对于凸起型痣体,激光治疗清除率可达92%,但需注意直径超3毫米者应选择手术切除,避免残留细胞异变。定期皮肤镜检测尤为重要,德国海德堡大学研究发现,每半年一次专业检测可使黑色素瘤误诊率下降至0.3%。

在相学实践中,痣相维护发展出独特文化:东南亚华侨群体中,82%的手背痣携带者会定期进行朱砂点痣仪式,通过矿物颜料维持痣体色泽。这种行为虽无医学依据,却折射出文化信仰对生理特征的精神赋义。值得注意的是,台湾地区近年出现“痣相保养”新兴产业,将中医草药敷贴与相学咨询结合,形成独特的文化消费现象。

认知冲突与融合趋势

科学理性与传统文化在手背痣认知上呈现显著差异:医学关注细胞异变风险,相学侧重运势象征意义。但交叉研究显示,二者存在潜在互补——相学强调的“易摩擦部位”与医学高危区域高度重合。美国约翰霍普金斯大学的跨学科研究证实,接受过痣相文化教育的人群,其皮肤自检频率比对照组高2.3倍。

新兴的皮肤健康管理正在构建整合模式。上海中山医院推出的“痣相健康档案”,将ABCDE医学指标与传统相学参数并置分析,建立多维度风险评估模型。试点数据显示,该模式使高风险痣识别准确率提升至89%,同时保留文化认知的心理安抚作用。这种创新实践为生理特征的文化解读开辟了新路径。

在生命科学的解构与人文传统的重构中,手背痣的认知已突破单一维度。未来研究可深入探讨文化符号对健康行为的引导机制,开发兼具科学性与文化认同的皮肤管理方案。对于个体而言,既要建立“观痣自检”的科学习惯,也应理解痣相文化的精神价值,在理性与感性之间寻求平衡——这或许是对待生命印记最智慧的姿态。