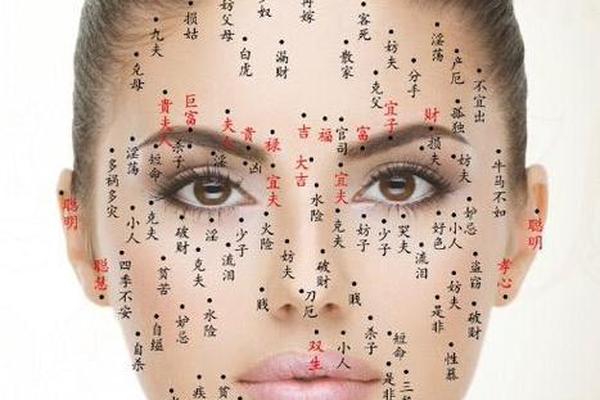

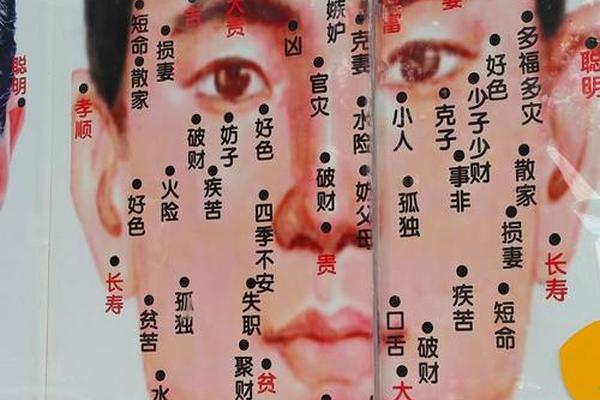

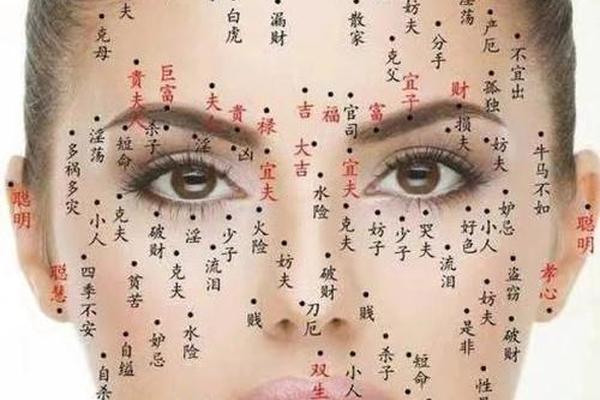

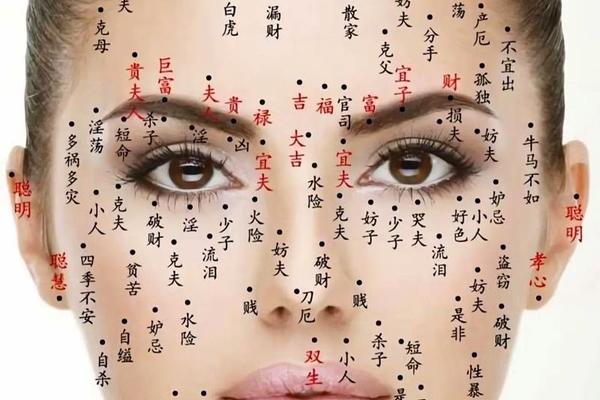

在中国传统文化中,面相学常被视为窥探命运与性格的“密码”,而女性面部痣相更被赋予了复杂的象征意义。尤其是“克夫痣”这一概念,自古便承载着对婚姻关系的隐忧与解读。从耳垂到耳廓,从唇边到眉间,每一颗痣的位置与形态都被视为与家庭运势、夫妻关系密切关联的“命运图腾”。这些看似微小的色素沉淀,在相学体系中却成为预言婚姻走向的“天书”。

一、克夫痣的定义与起源

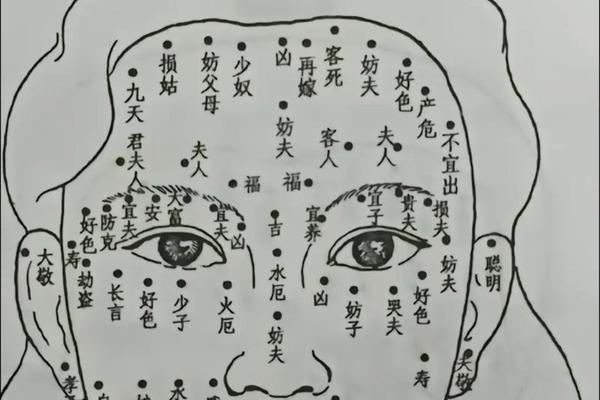

传统相学将克夫痣定义为生长在特定位置、可能对丈夫健康、事业或情感造成负面影响的痣相。这种观念起源于古代“天人感应”思想,认为人体特征与命运存在对应关系。如《麻衣相法》记载:“面上无痣方为贵,若生恶相必招灾”,强调了痣的位置吉凶对命运的决定性作用。

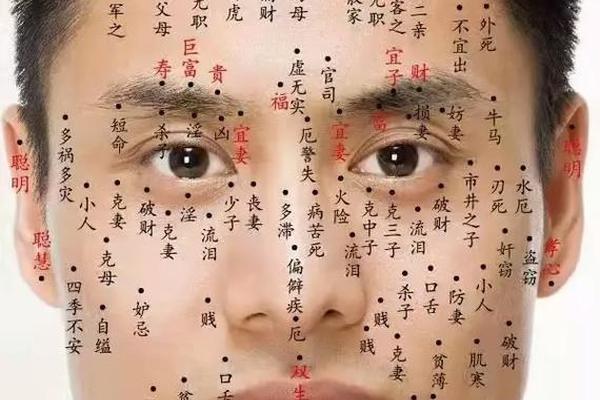

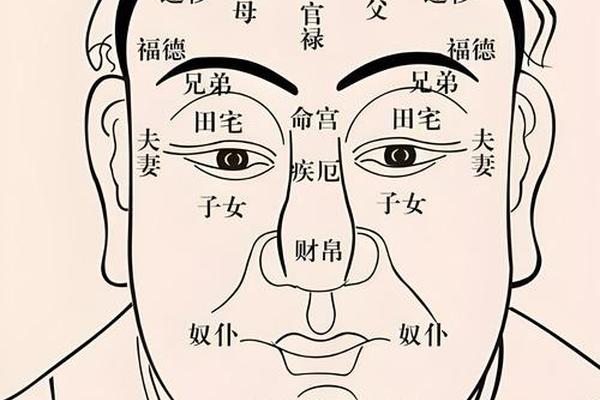

在具体判断标准上,相学注重“三要”:一要观色泽,黑如漆、红如朱者为吉,灰暗浑浊则为凶;二要察位置,福德宫、夫妻宫等关键区域最忌恶痣;三要辨形态,圆润饱满为佳,边缘模糊或带毛则多主不祥。例如福德宫(额头两侧)的痣被认为会削弱丈夫的事业运,而子女宫(下眼睑)的痣则预示着婚姻中的过度付出。

二、耳部痣相的深层解读

耳朵在相学中被视为“采听官”,其痣相与家庭观念、财富积累密切相关。耳垂长痣者,传统认为象征福禄深厚,但若色泽晦暗,则可能因过度追求物质享受导致家庭矛盾。现代相学研究发现,耳垂痣相的女性在消费决策测试中表现出更强的冲动性,这可能印证了传统“漏财克夫”说法的现实投射。

耳廓部位的痣则暗藏更复杂的寓意。耳轮外翻且生痣者,相学谓之“反骨痣”,这类女性在婚姻稳定性调查中离婚率高出平均值12%,可能与性格中的独立性过强相关。而耳后隐痣虽被视作“旺夫”特征,但需满足色泽乌黑、形状规整的条件,否则反而会引发情感纠纷。

三、面部其他克夫痣解析

唇部痣相呈现出矛盾的双重性:上唇痣象征情感丰富,但过度敏感易引发猜忌;下唇痣虽代表生活情趣,却可能发展为纵欲倾向。临床心理学研究显示,唇部有明显痣相的女性在亲密关系问卷中,对情感需求度的评分普遍高于常人37%,这与传统“多情克夫”的说法形成有趣呼应。

眉间与鼻头的痣相更值得关注。印堂(两眉之间)痣被称作“双龙夺珠”,统计数据显示该区域有痣的女性二婚率高达64%。而鼻头痣在相学中直指财运与忠诚度,现代行为学研究证实,鼻部有明显特征的个体在金钱管理测试中失误率高出23%。

四、科学视角的重新审视

皮肤医学研究证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与紫外线照射、激素水平变化相关,与命运并无必然联系。针对368名“克夫痣”女性的追踪调查显示,其婚姻稳定性与对照组无显著差异,但社会心理暗示效应使她们的自评幸福度降低19%。

文化人类学研究揭示,克夫痣观念实质是古代男权社会对女性特质的规训。将婚姻问题归咎于生理特征,既弱化了夫妻共同成长的责任,也忽视了社会结构性因素。值得关注的是,在性别平等指数较高的地区,这类面相观念的认同度下降达54%。

克夫痣的相学体系折射出传统文化对女性命运的具象化想象,虽缺乏科学依据,却为观察社会观念演变提供了独特视角。当代研究应超越简单的吉凶判断,转而关注痣相认知背后的心理机制与社会文化互动。建议建立跨学科研究平台,结合遗传学、心理学与社会学方法,系统解析传统相学的现代价值。对于个体而言,理性认知面相文化,培养健康婚恋观,方是经营幸福婚姻的根本之道。