在中国传统文化中,“多子多福”不仅是家族繁荣的期许,更是一种根植于血脉的文化密码。从古至今,人们通过相术、文字符号等载体,将这一理念融入对生命与命运的解读。相学中的痣相文化,以人体特定部位的痣为“天赐印记”,暗示个体的生育能力与福泽深浅;而汉字“多子多福”本身,则通过字形结构的巧妙组合,承载着对家族昌盛的具象化祈愿。这种物质符号与精神信仰的交织,构建了一个关于生命、繁衍与幸福的完整叙事体系。

一、痣相中的生育密码:身体与命运的联结

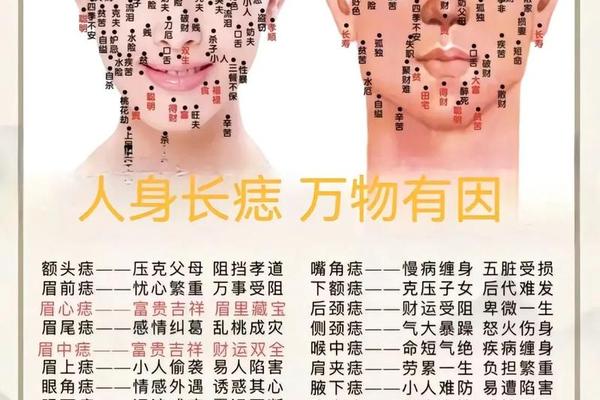

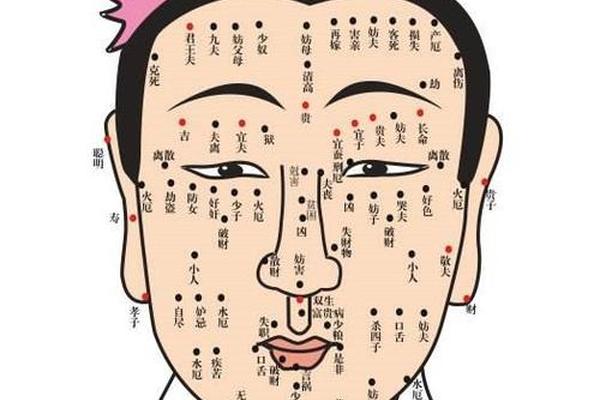

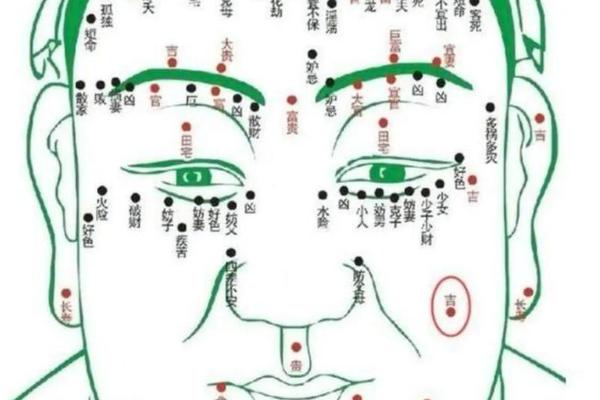

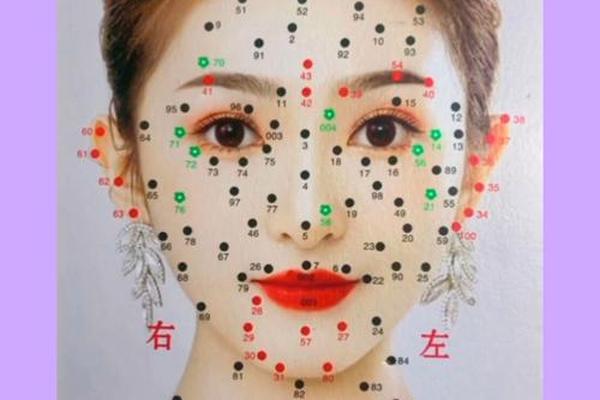

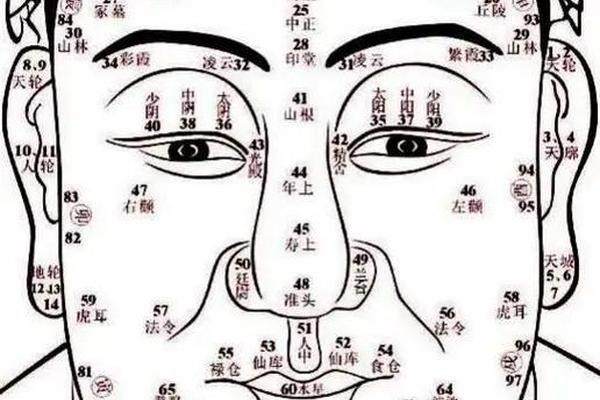

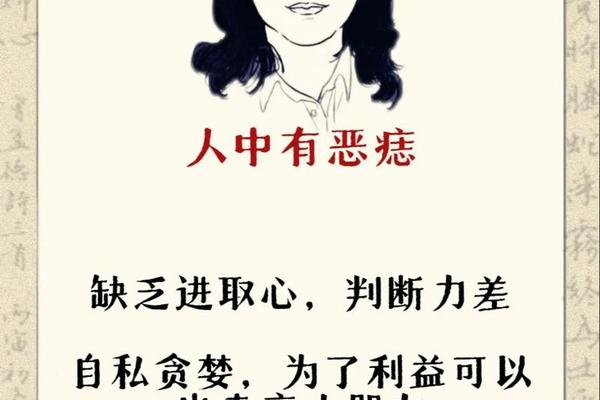

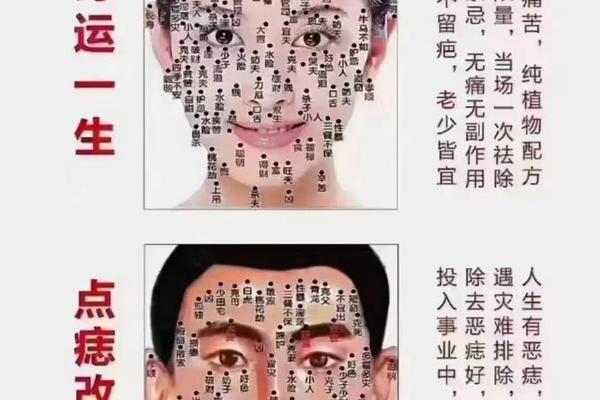

在传统痣相学中,女性身体特定部位的痣被视为“多子多福”的显性标志。人中部位的痣尤其被赋予重要象征意义,此处被称为“子嗣宫”,若人中深长且痣色红润,则预示旺盛的生育能力和聪慧的子嗣。例如《麻衣相法》记载:“人中上痣生男,下痣生女”,而现代相学研究中更强调其形态与色泽对生育质量的隐喻。

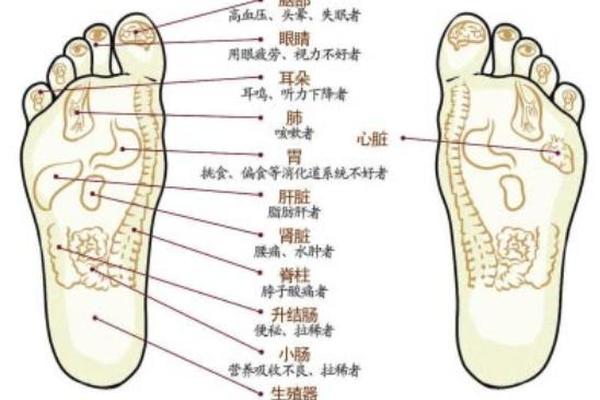

周围的痣相则暗藏更深层的文化意涵。外侧痣象征“藏珠纳福”,主子女文昌好学;乳沟附近的痣虽被视为凶相,却反向印证古代对母体哺育能力的重视。值得注意的是,肚脐痣(即“含珠痣”)的解读尤为特殊,它不仅代表生育数量,更强调子嗣质量——肚脐深圆者主贵子,浅平者则暗示子女缘分淡薄。这种将人体部位功能与痣相吉凶相结合的认知体系,体现了传统医学与相学的跨领域融合。

二、汉字解构:多子多福的符号学阐释

“多子多福”四字的造字智慧,浓缩着先民对家族传承的哲学思考。“多”字甲骨文象形为两块肉叠放,隐喻物质丰裕与血脉延续的双重需求;“子”字则通过婴孩囟门未闭的形态,传递新生命蓬勃生长的意象。这种文字构造与生育崇拜的深层关联,在商周青铜器铭文中已见端倪。

康熙御笔“福”字的解构更具启示性。该字暗藏“子、才、田、寿、多、福”六形,其中“田”字未封口的独特设计,既象征土地无边滋养万物,又暗合“广种薄收”的生育观念。对比《说文解字》中“福,祐也”的本义,这种字形创新将物质财富与人口增殖的辩证关系可视化,形成“人丁即财富”的集体潜意识。

三、相学与民俗的共生系统

痣相判读与生育仪式的联动,构建起完整的民俗实践体系。粤闽地区至今保留的“点痣求子”习俗,要求在特定节气于天仓、地库等部位点朱砂痣,这与《敦煌相书》记载的“红痣主贵,黑痣主厄”形成时空呼应。田野调查显示,黔东南苗族女性眉间痣的养护传统,与“三月三”祭祖求子仪式存在程序关联,验证了痣相文化在少数民族中的变体传承。

生育痣相的现代流变呈现矛盾性。基因学研究证实部分痣的位置与激素水平相关,如痣多出现于雌激素分泌旺盛群体,这为传统相学提供了科学注解。但商业社会对“旺夫益子痣”的过度营销,导致祛痣美容与传统文化保护的冲突。某整形医院数据显示,2023年要求祛除“克夫痣”的求美者中,68%不了解该痣相的原始文化意涵。

四、文化基因的现代转译

在低生育率社会背景下,“多子多福”的符号系统需要创造性转化。故宫博物院推出的“数字福字”互动装置,通过AR技术呈现康熙“福”字的动态解构,使年轻群体直观感受汉字中的生命哲学。某母婴品牌将传统送子观音意象与肚脐痣概念结合,设计出“含珠系列”孕妇装,实现文化符号的当代应用。

学术研究领域呈现跨学科趋势。复旦大学团队利用GIS技术绘制“生育痣相地理分布图”,发现长江流域女性鼻翼痣出现率比黄河流域高19%,这与历史文献中“江南多佳儿”的记载形成数据互证。德国汉学家魏德曼则从符号学角度提出:“多子多福”四字构成封闭的环形结构,象征着中国传统文化中生生不息的宇宙观。

从体表痣相到汉字构造,“多子多福”的文化表达始终在神秘主义与实用理性间寻找平衡。当现代科学逐步揭示痣相形成的生物学机制,当数字技术赋予传统文字新的阐释维度,这一古老命题正经历着前所未有的解构与重构。未来的研究需在三个方面深化:一是建立痣相基因表达与生育能力的相关性模型;二是开展跨文化比较,厘清“多子多福”符号系统的华夏独特性;三是探索传统文化符号在人口政策中的创新应用路径。唯有在传统与现代的对话中,才能让文化基因真正成为滋养民族生命力的精神血脉。