在传统相学体系中,面部痣相被视为窥探命运密码的线索,而“水险痣”因其与水患关联的特殊寓意,成为痣相学中备受关注的凶痣之一。这类痣相不仅承载着古人对自然力量的敬畏,更反映出人体与运势之间微妙的象征联系。本文将从生理特征、吉凶象征、位置解析、化解方法及现代视角五个层面,系统梳理水险痣的文化内涵与现实启示。

生理特征与相学定位

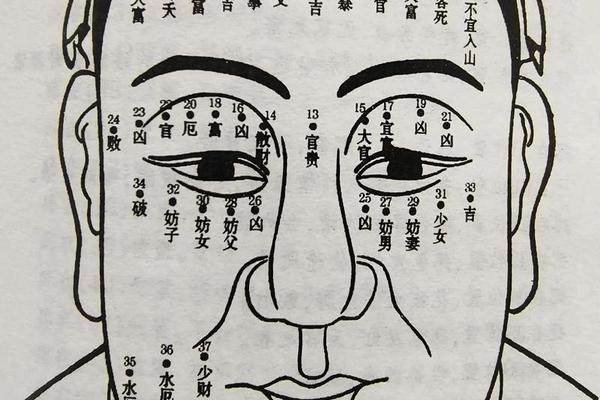

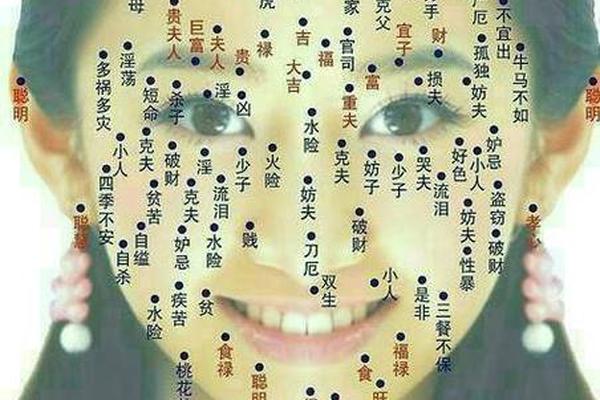

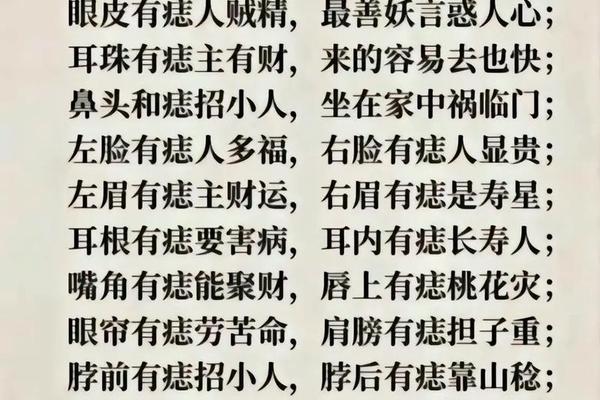

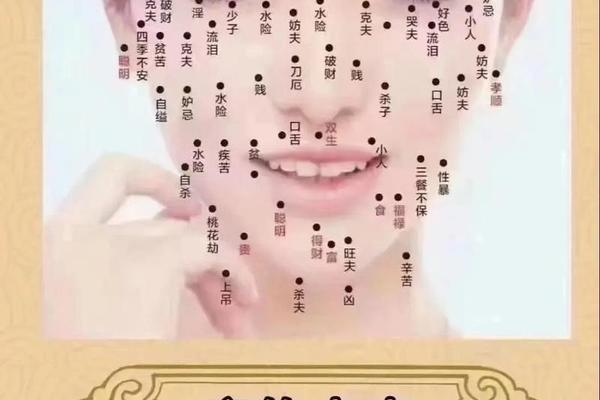

水险痣在相学中特指与水灾、溺水等危险相关的痣相,其生理特征具有双重判定标准。从医学角度看,网页58与64指出这类痣属于黑色素堆积形成的色素痣,多呈深褐或黑色,表面或光滑或凹凸,常见于面部、颈部及躯干。但在相学范畴中,水险痣的判定更注重位置与形态——网页1强调其多生长于女性脸颊,且需结合颜色(如灰褐色)、大小(粟米状)及是否带毛等特征综合判断。

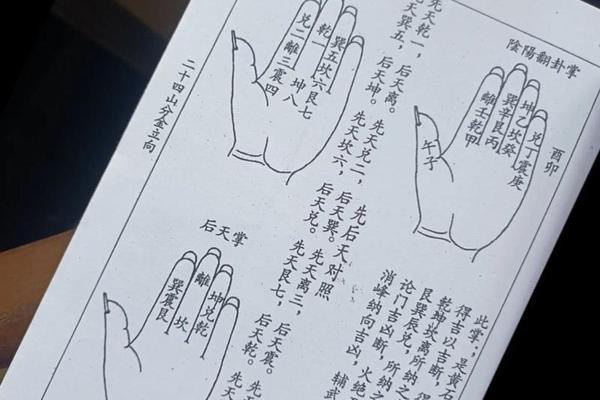

古籍《相理衡真》提出“山生善木,地长恶草”的痣相哲学,认为水险痣属于“地积污土”所生的恶痣。相学家通过观察痣的色泽变化(如周围出现蒙黑则为衰败之兆),结合个体气色流动状态进行动态分析。这种将皮肤特征与气运关联的认知体系,体现了古代“天人感应”思想对痣相学的深刻影响。

吉凶象征与命运关联

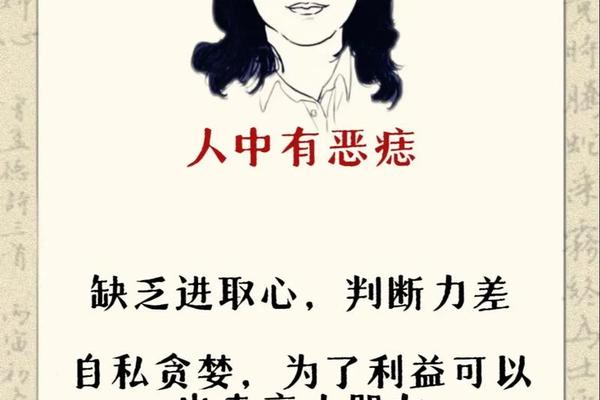

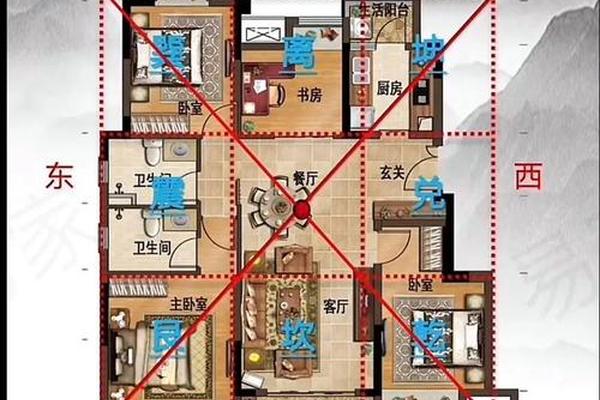

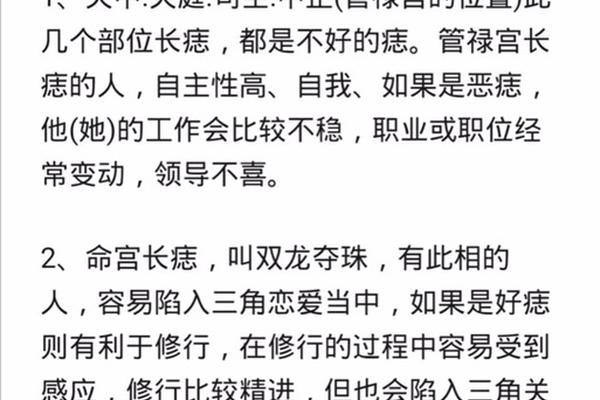

在吉凶判定层面,水险痣被普遍视作需警惕的凶兆。网页1与58明确指出,此类痣相主“忌水”,易引发与水相关的意外,轻则居家漏水,重则遭遇溺毙之险。其凶性根源被归因于五行中的坎宫属水,命理与水相冲所致。相学理论认为,水险痣的存在会破坏个体命局的平衡,导致健康(如妇科隐疾)、事业(破财)及情感(婚姻不顺)的多维困境。

但吉凶并非绝对,网页30提出的“善痣”标准为此提供辩证视角。若水险痣呈现饱满隆起、色泽黑亮且边缘清晰,则可能转化为“活痣”,此时需结合所在宫位重新判定。例如生于田宅宫的水险痣,虽主水患却也可能增强理财能力。这种动态吉凶观,反映出传统相学对命运复杂性的认知深度。

面部位置的特殊寓意

不同面部区域的水险痣,其凶险程度与表现形式存在显著差异。网页1与41详细解析了五大关键位置:

传统化解与现代应对

针对水险痣的化解,传统相学发展出体系化方案。首要方法是“点痣”,网页1强调需请专业人士择吉日操作,并配合朱砂、艾草等驱邪之物。其次是风水调节,如在住宅坎位(北方)摆放陶瓷山石摆件,形成“山水蒙卦”以泄水气。命理层面则建议多穿黄色衣物,通过土元素克制过旺水运。

现代医学视角提供了新的解读。网页58指出,所谓水险痣实为普通色素痣,与紫外线照射密切相关,其所谓“凶兆”可能源于病变前的皮肤异常。 dermatologist建议,对突然增大、变色的痣应及时活检,这为传统痣相学注入了科学预警功能。同时心理学研究显示,对水险痣的过度焦虑可能引发恐水症,形成心理暗示的恶性循环。

文化批判与认知重构

从人类学视角审视,水险痣信仰折射出农耕文明对水的矛盾认知——既依赖又恐惧。相学将这种集体潜意识具象化为面部特征,通过痣相解释强化防水患的社会共识。但现代研究也揭示其局限性:网页30数据显示,临水而居群体中水险痣携带者的溺水率并未显著高于常人,质疑了传统判定的准确性。

未来研究可聚焦两方面:一是运用大数据分析痣相特征与意外事故的相关性;二是探索传统文化符号的心理学干预价值。例如将“点痣”仪式转化为风险认知教育,既保留文化记忆又注入科学内涵。

水险痣作为传统相学的特殊文化符号,既承载着古人对自然风险的具象化认知,也暗含医学观察的朴素智慧。在当代语境下,我们既要理解其“水厄预警”的民俗价值,也需警惕命定论对个体能动性的消解。通过科学甄别色素痣的医学属性,融合风水调节的心理暗示作用,或许能在传统与现代之间找到平衡点。未来的跨学科研究,或将揭开更多痣相密码背后的生物社会学机制。