在中国传统文化中,面相学与痣相学始终占据着独特地位。古人通过观察人体痣的位置、形状和色泽,试图解读命运轨迹与性格特质。其中,“贫薄痣”作为一种象征经济困顿的痣相符号,常被赋予宿命论色彩。在现代科学与理性视角的审视下,这种传统命理学说既承载着文化基因,也面临科学性的争议。本文将围绕贫薄痣的象征体系、文化逻辑与现代解读展开探讨,揭开其背后复杂的社会认知与人性投射。

一、传统痣相学的贫富象征体系

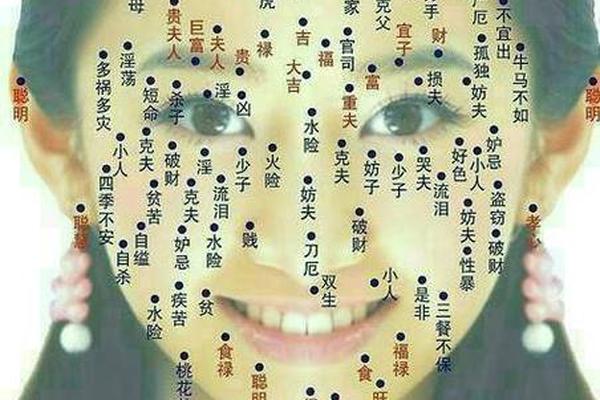

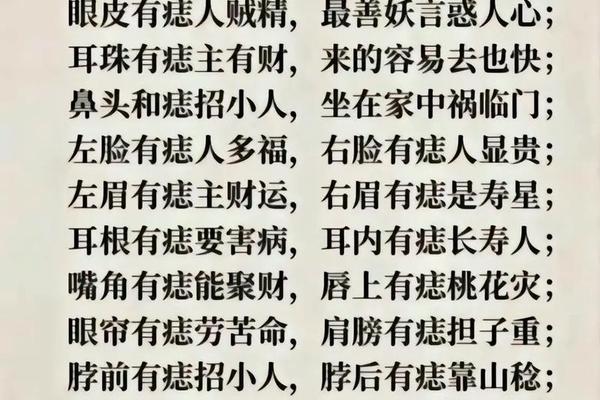

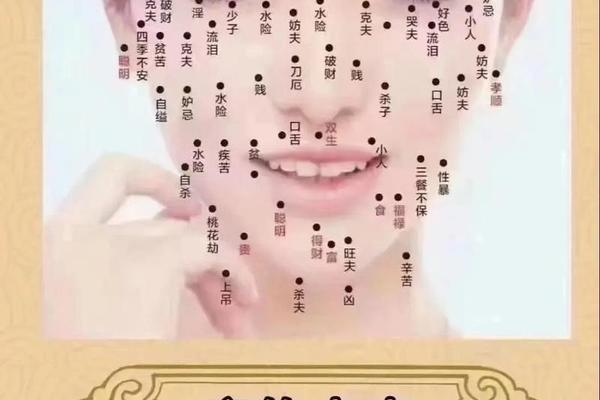

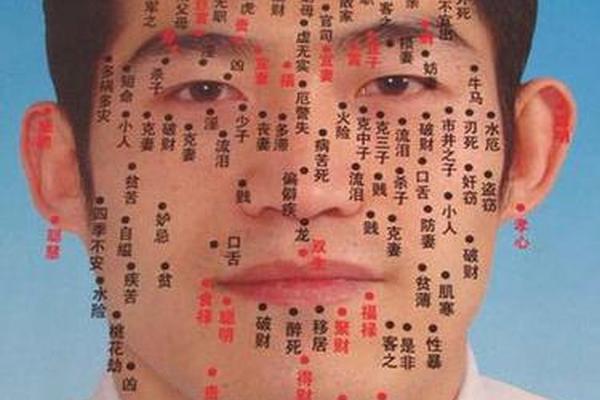

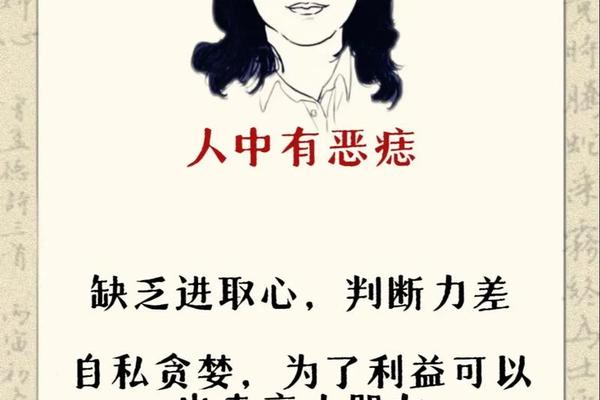

在相术典籍中,贫薄痣的定义与定位形成了一套完整的符号系统。根据《麻衣相法》等古籍记载,面部特定区域的痣被认为与财富积累能力直接相关。例如,鼻翼处的痣被称为“财库痣”,若出现色泽晦暗或位置偏移,则被视为漏财之相。而眼角下方、颧骨外侧等位置若生痣,则被解读为“劳碌痣”,象征一生需为生计奔波。

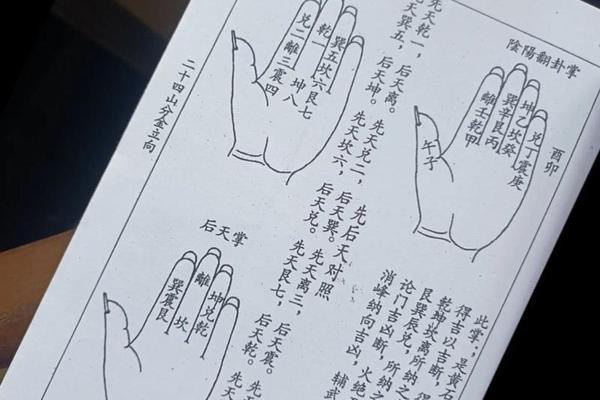

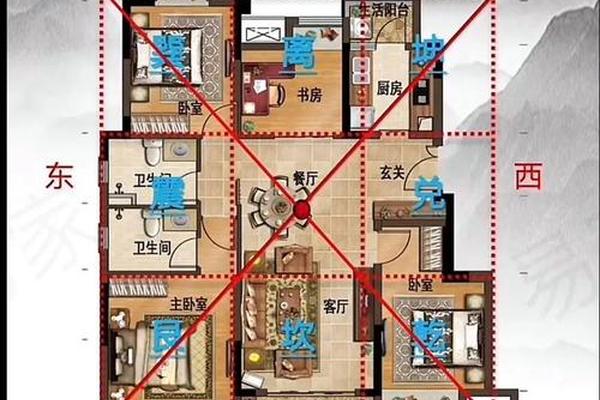

这种象征体系的形成,与古代社会对体相与命运的朴素认知密切相关。相术家将人体划分为“十二宫”,对应不同人生领域。其中田宅宫、财帛宫等区域的痣相变化,被视作先天福报的显性标记。例如,锁骨附近的痣被认为预示“漏财命”,源于此处接近“财库”所在,痣的存在如同钱袋破损。这种具象化的隐喻,反映了农耕文明对物质积累的焦虑。

二、贫薄痣的多维文化解读

从社会学视角观察,贫薄痣的命理解读实则是社会结构的镜像投射。封建等级制度下,相术通过将经济地位与身体特征绑定,为阶层固化提供了“天命论”支撑。如《面相十大空亡》所述,天仓凹陷、地阁尖薄等面相特征被归为“十大空亡”,直接对应贫困命运。这种理论客观上强化了“安贫乐道”的社会规训。

文化心理学研究则揭示了痣相学的认知机制。人类对随机生理现象的规律化解释,本质上是对不确定性的防御机制。将经济困境归因于先天痣相,既能缓解现实焦虑,又为个体提供了命运不可抗的合理化叙事。例如,脚背痣被解释为“奔波痣”,既是对迁徙劳作的现实描述,也是对人生无常的心理补偿。

三、科学视角下的贫薄痣再审视

现代医学研究证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其分布受遗传基因与紫外线照射等客观因素影响。皮肤科学者指出,90%的痣属于良性色素痣,与命运轨迹无统计学关联。所谓“漏财痣”多位于皮脂腺活跃区域,更易受外界刺激产生形态变化,这种生理特性被相术过度诠释为财运波动。

针对传统痣相学的实证研究显示,其预测效度存在严重缺陷。某面相研究机构对2000名不同经济状况者的调查发现,被定义为“贫薄痣”的特征在富裕群体中的出现概率达37%,与贫困群体无显著差异。这印证了相术论断的或然性本质——通过模糊表述实现心理暗示,而非客观规律总结。

四、贫薄痣的现代认知重构

在健康管理层面,特定位置的痣确实具有医学意义。如眼睑边缘的痣可能影响视力发育,唇周色素痣存在癌变风险,这些医学指征被传统相术神秘化解读。现代人更应关注痣的形态变化而非命理象征,直径超过6毫米、边缘不规则或颜色混杂的痣需及时就医筛查。

文化传承角度,贫薄痣学说可作为民俗研究标本。人类学家发现,相术中的财富象征系统与古代货币形态存在对应关系。如鼻翼象征“财库”,恰与古代钱袋悬挂位置吻合;脚背“奔波痣”映射商人长途贩运的生存状态。这种文化编码机制,为研究古代经济生活提供了独特视角。

贫薄痣作为传统文化符号,既是先民认知世界的思维标本,也是社会心理的具象表达。在科学理性照耀下,其命理预言功能已然消解,但承载的文化记忆与集体潜意识仍值得探究。未来研究可深入挖掘相术文本中的社会经济隐喻,或通过大数据分析验证传统论断的统计学基础。对于现代人而言,既要尊重文化遗产的智慧结晶,更需以科学精神破除认知迷障——真正决定命运的,始终是理性选择与持续努力,而非皮肤上某个色素沉积点。