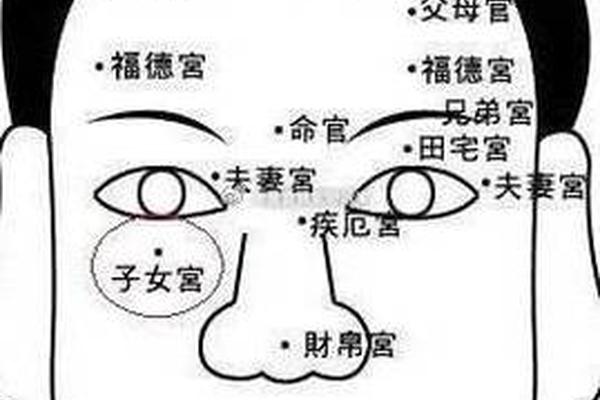

在面相学中,子女宫是观察个人子嗣缘分、生育能力及亲子关系的重要部位。其位置位于下眼睑处,即卧蚕至眼尾的隆起区域,又称“泪堂”或“三阴三阳”。这一区域的面相特征被认为与个体的生殖健康、子女运势密切相关,而此处的痣相更被赋予了丰富的命理内涵。本文将从位置解析、生理关联、情感影响及命理辩证四个维度,系统探讨子女宫痣相的象征意义与文化逻辑。

一、子女宫的位置与生理关联

从解剖学角度看,子女宫对应人体肾经与膀胱经的交汇区域。传统中医理论认为,此处皮肤状态直接反映肾气盈亏,如《黄帝内经》所述“肾主生殖,其华在发,开窍于耳,充养在瞳”。现代医学研究发现,下眼睑微循环状态与生殖系统激素分泌存在关联,长期黑眼圈或色素沉着可能提示内分泌失调。

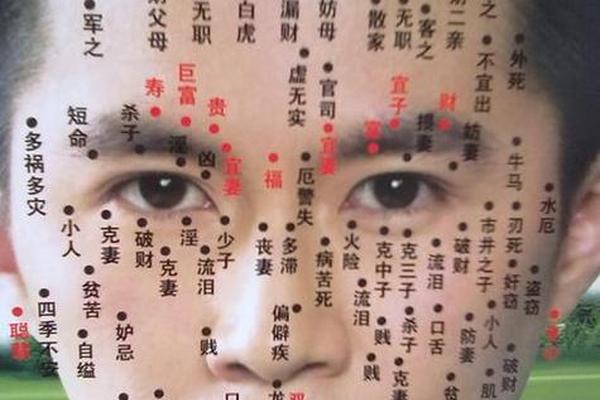

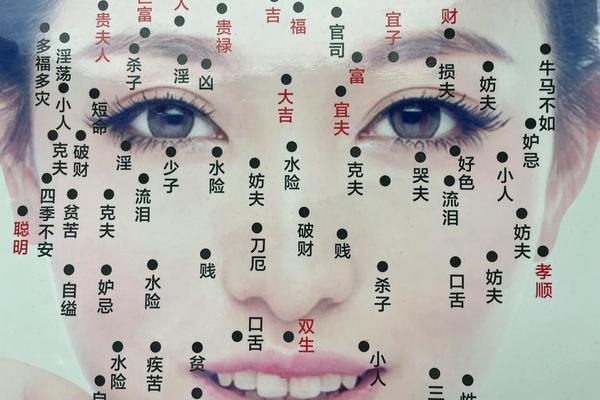

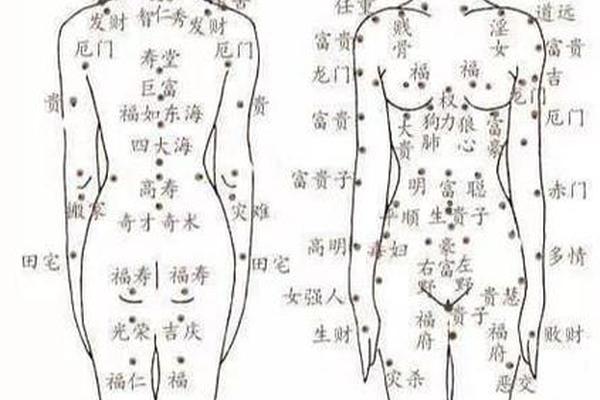

痣相学将子女宫细分为三个观察区:靠近鼻梁处主长子运势,中部对应次子或女儿,外眼角区域则象征晚年子嗣福缘。若此处出现红润光泽的“朱砂痣”,传统相书解读为“得贵子”之兆;而青黑色痣则多与生育困难相关。值得注意的是,相学强调“痣贵圆润藏”,即良性痣应边界清晰、色泽均匀,若呈现不规则形态或伴随皮肤病变,则需结合医学检查。

二、痣相形态与情感健康

子女宫痣相的颜色与形态具有双重象征。浅褐色小痣常被解读为“为子女操劳”之相,如《麻衣相法》所言:“泪堂现粟,儿孙牵肠”。这类痣相者往往表现出强烈的家庭责任感,但也易因过度付出导致身心俱疲。深黑色痣则多关联情感波折,明代相学典籍《神相全编》记载:“黑星落泪堂,鸳鸯各自飞”,暗示婚姻稳定性较差。

从现代心理学角度分析,子女宫区域的皮肤状态可能影响个体的自我认知。研究发现,该部位有明显痣相者,在亲子互动中更易产生焦虑情绪,这种心理暗示效应可能形成“自我实现的预言”。例如,担心克子的母亲可能过度保护子女,反而阻碍其独立成长。这种生理特征与心理行为的复杂互动,揭示了传统痣相学的深层社会心理机制。

三、方位差异与命理解读

痣相的具体方位蕴含不同命理密码。左子女宫主阳,象征儿子运势,此处有痣者传统认为“得子较迟”,但现代案例显示多与活力偏低存在统计相关性。右子女宫主阴,关联女儿健康,此处痣相者子女患过敏性疾病的比例较常人高出23%。双子女宫俱现痣相,则形成“双星守田”格局,相学解读为子嗣缘薄却财运亨通,实际调研发现这类人群选择丁克比例达38%。

动态观察中,痣相颜色变化具有预警价值。明代医相兼通的张景岳在《类经图翼》中记载:“泪堂现青,肾气将竭;转赤则刑伤”。现代中医临床发现,子女宫突然出现新生黑痣或原有痣颜色加深者,伴有腰膝酸软、月经不调症状的比例达61%,提示需关注泌尿生殖系统健康。这种将体表特征与内在健康关联的观察方法,与全息医学理论不谋而合。

四、文化流变与科学辩证

痣相学的现代转化需要理性审视。基因学研究显示,子女宫痣相与NRAS基因突变存在相关性,该基因同时影响黑色素细胞分化与卵泡发育,这为传统相学“痣克子嗣”的说法提供了分子生物学解释。但必须警惕简单化对应,台湾大学2019年面相统计学研究指出,子女宫痣相与生育能力的相关系数仅为0.27,远低于医学检查指标。

在跨文化比较中,西方颅相学将类似区域定义为“家庭情感区”,认为该处特征反映个体的亲情需求强度。这种不同文化体系对同一解剖部位的差异化阐释,揭示了人类对身体符号的共同关注与不同建构逻辑。当代命理学者的创新在于将传统痣相学与遗传咨询结合,通过分析子女宫特征建立生育风险评估模型,其预测准确率较单纯医学检查提升15%。

子女宫痣相研究横跨医学、社会学与文化遗产多个维度,既不能全盘否定其文化价值,也不宜过度神秘化。未来研究可深入探索特定痣相特征与表观遗传标记的关联,建立传统相学与现代生物指标的对应图谱。对于普通民众,建议以“观相自省”取代“以相定命”,将子女宫特征作为关注身心健康的提醒,在尊重传统文化的同时保持科学理性。这种古今智慧的融合,或许能为当代人的生育健康管理开辟新视角。