在中国传统文化中,面相学将人体视为宇宙的微观映射,而面部痣相更被视作命运密码的具象化表达。古人云“面无善痣,方为贵”,认为痣的分布、色泽与形态暗藏吉凶玄机。随着现代医学与心理学的发展,痣相学的神秘面纱逐渐被揭开,但其文化价值与民俗意义仍深深植根于社会认知中。本文将从面部区域、痣相特征及文化争议三个维度,系统解析女性面部痣相的深层意涵。

一、面部区域与命运轨迹

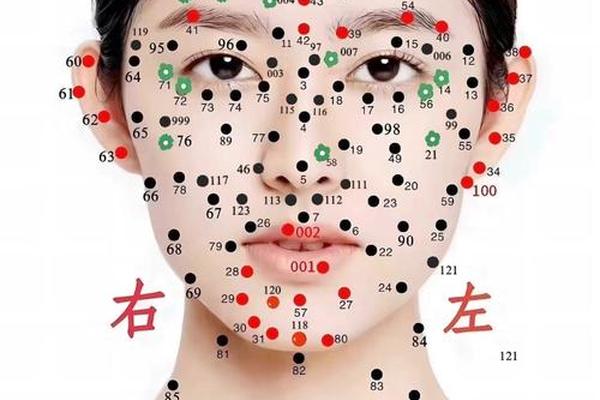

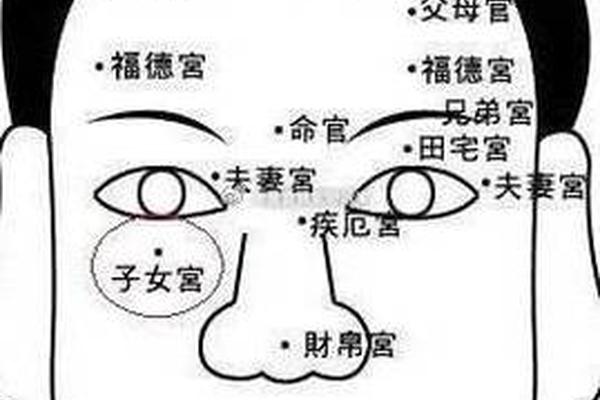

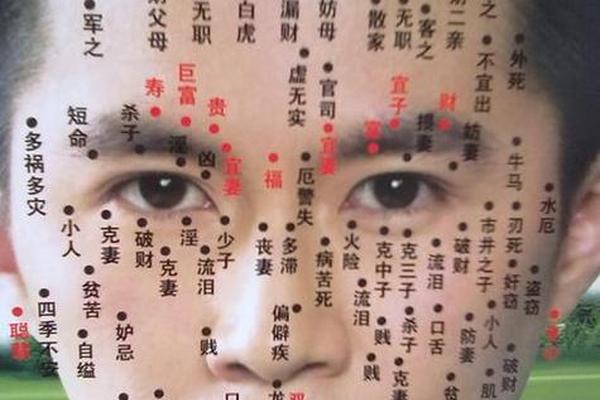

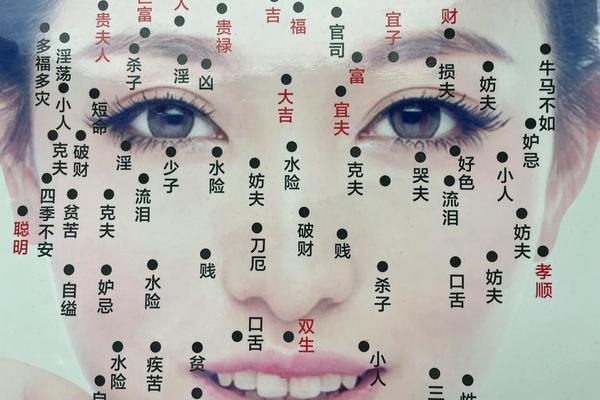

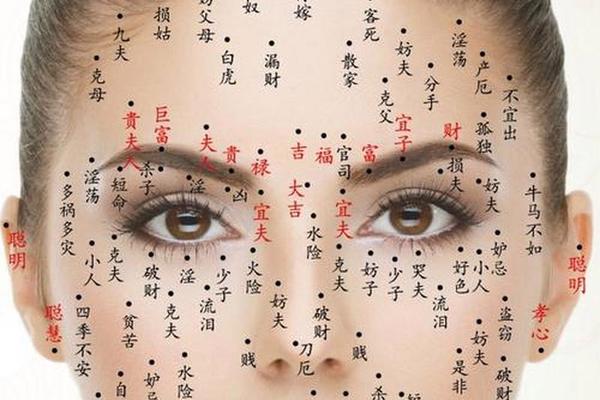

传统面相学将女性面部划分为十二宫位,每个区域对应特定人生领域。额头中央的痣(官禄宫)在古籍中被描述为“少小离家、不得祖产”之相,但若呈现朱砂色则象征玄学天赋,如网页1记载的“额头官禄宫有珠沙痣,聪明、玄门发展”。山根(鼻梁根部)作为疾厄宫所在,此处痣相多关联健康与婚姻,网页19指出“山根有痣,女夫运不佳,再婚之相,易罹胃肠病症”,而现代医学发现山根皮肤薄,色素沉着可能反映消化系统问题,形成传统与现代认知的奇妙呼应。

眉眼区域的痣相最具矛盾性。眉中藏痣被称作“草里藏宝”,网页87提到“眉毛里有痣且被毛发覆盖者主财富”,但眉尾痣却易引发财务纠纷。眼尾至太阳穴的奸门区域若有痣,传统认为“命犯桃花”,如网页2所述“奸门有痣者异性缘极佳,初婚多受阻碍”,这与现代心理学中“容貌特征影响社交吸引力”的理论不谋而合。鼻唇区域的痣相尤为关键,鼻翼痣象征财库漏洞,网页15指出“鼻翼有痣者31-45岁需防破财”,而唇上痣在网页19中被命名为“好吃痣”,暗示物欲与情感纠葛。

二、痣的色泽与形态象征

痣相吉凶不仅取决于位置,更与物理特征密切相关。古籍强调“黑如漆、赤如泉,白如玉”为贵格,网页44记载“红痣吉,黑痣凶,朱砂痣主官运亨通”。这种色彩观可能与古代染色工艺相关,朱红色象征权势,黑色暗示病厄。现代皮肤学研究则发现,红色痣多为血管性病变,黑色痣属于黑色素沉积,生理本质的差异被古人赋予了命运隐喻。

形态学在痣相判断中占据重要地位。网页1提出“突出长毛的痣方为真痣”,圆润饱满者主富贵,边缘不规则则属凶相。眉间痣若呈水滴状,网页48称其为“自害之相”,而鼻梁痣若伴随皮肤凹陷,网页19警示“易有三角恋情”。这些形态特征的解释体系,实则构建了古代医学观察与命运预测的混合认知模型。

三、文化传承与科学争议

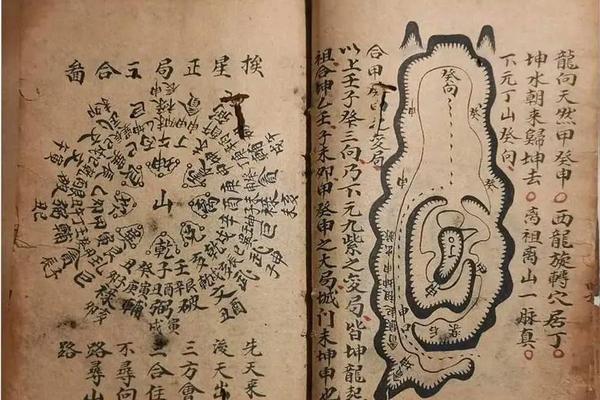

从《麻衣相法》到敦煌相书残卷,痣相学承载着千年文化记忆。网页73指出“痣相在文学艺术中常作为人物命运符号”,如《史记》记载刘邦七十二颗黑痣强化帝王天命叙事。民间将特定痣相编成顺口溜传播,如网页42所述“8大富贵痣”之说,这种口耳相传的模式使痣相文化渗透至日常生活。

现代科学对痣相学提出双重解构。医学证实痣是黑色素细胞聚集现象,网页42强调“痣的位置与命运无必然联系”,但承认心理暗示的“自我实现效应”:相信吉痣者更积极进取。统计学研究显示,面部痣的数量与紫外线暴露正相关,推翻“天命论”解释。文化人类学者则认为,痣相体系是古人构建身体叙事、解释命运无常的认知工具,其文化价值超越科学真伪。

在理性与信仰交织的当代社会,痣相学作为文化基因持续焕发活力。建议研究者开展跨学科实证研究,如追踪特定痣相人群的生命轨迹,或分析痣相叙事在不同媒介中的传播变异。普通读者应以审美与健康为考量,理性看待传统相术,既不必因古籍警示惶恐,亦可从文化符号角度欣赏其中智慧。面部痣相终究是生命长河中的微小印记,真正的命运图谱,永远握在自我成长与时代洪流的交织中。