在中国传统文化中,面相学与医学、哲学深度融合,形成了独特的“天人合一”理论。古人认为,人体与自然界的运行规律存在对应关系,面部痣相并非偶然,而是内在命运与健康的外显符号。例如,《周易》中的“象数思维”强调局部与整体的关联,痣相学即由此衍生,将面部不同位置的痣视为“灾相”或“吉相”的映射。这种观念在中医理论中亦有呼应,《黄帝内经》提出“有诸内必形诸外”,认为痣斑的位置、颜色可反映脏腑功能状态,如鼻周痣与心肺相关,额头痣与神经系统相连。

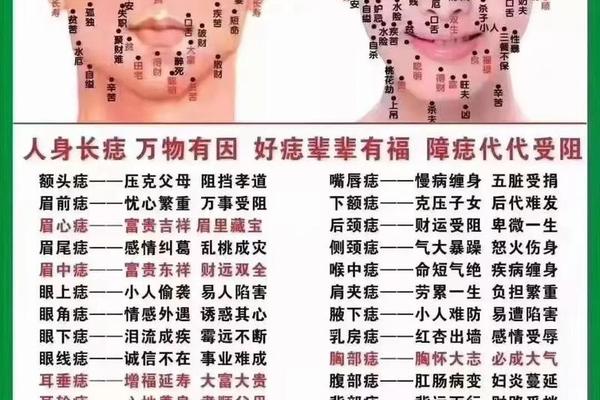

从历史文献来看,汉代《麻衣相法》已将痣相分为“善痣”与“恶痣”,强调“黑如漆、赤如泉、白如玉”者为吉,色泽晦暗者主凶。这种分类不仅基于美学,更暗含对生命能量的判断。例如,眉内痣象征财运与善心,而鼻头痣则暗示贪欲与健康隐患。现代医学研究亦发现,皮肤色素细胞异常增生形成的痣,可能与激素水平、紫外线暴露等生理因素相关,部分恶性痣甚至可能发展为黑色素瘤。

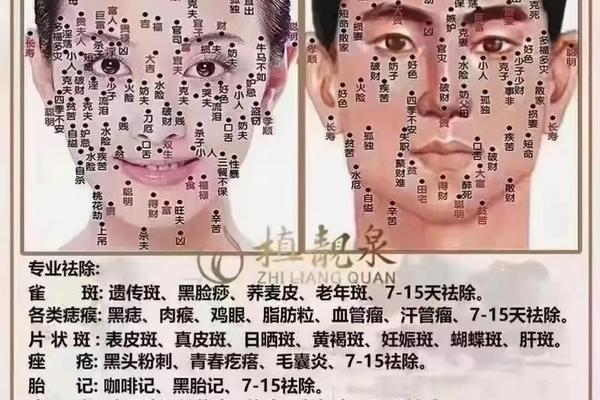

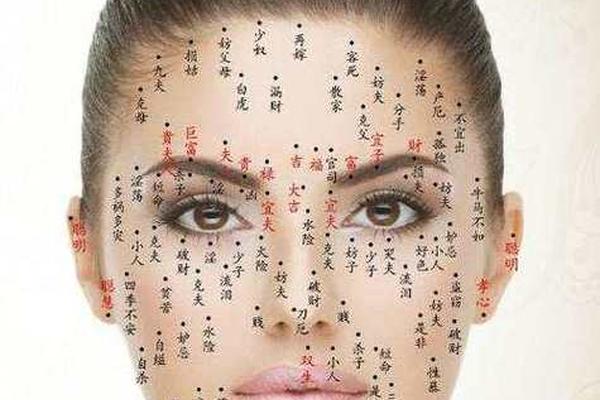

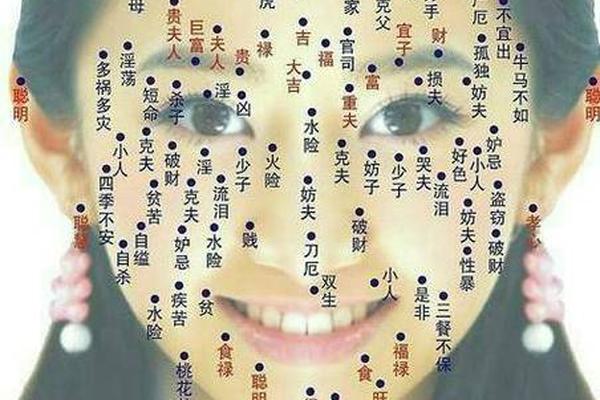

二、灾相痣的传统分类与象征意义

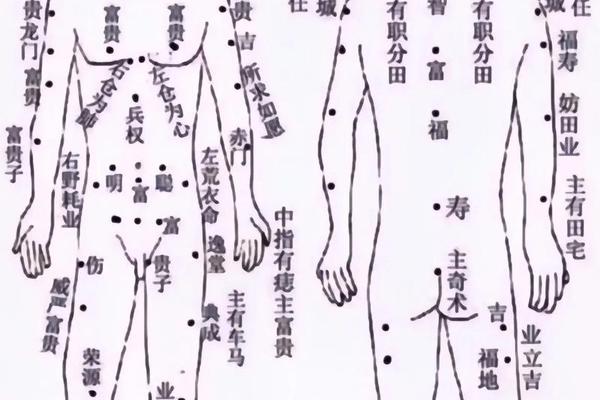

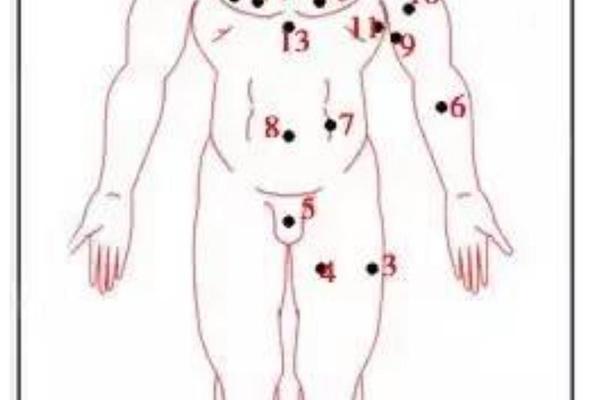

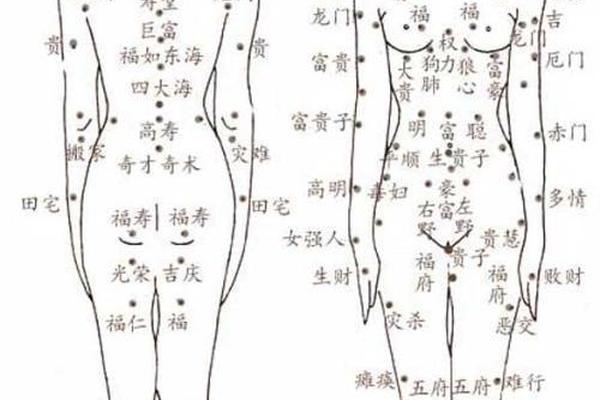

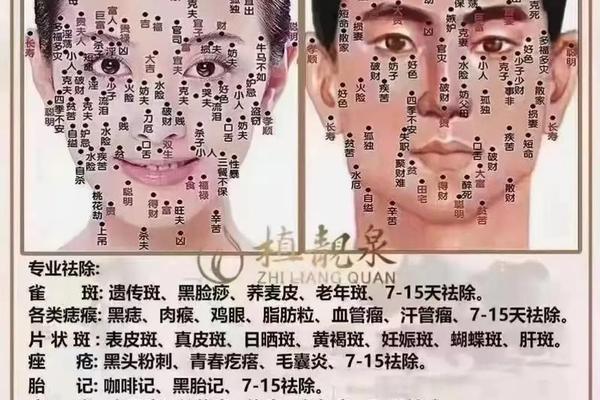

传统痣相学将面部划分为近百个流年部位,每个区域对应特定年龄与运势。以“奸门痣”为例,位于眼尾至发际之间,主桃花劫与婚姻动荡。相书《柳庄神相》记载:“奸门有痣,异性纠缠,初婚多败”,这与现代心理学中“情感冲动型人格”的某些特征不谋而合。再如“人中痣”,古人认为其影响子嗣健康,现代医学则发现人中区域与生殖系统存在神经反射关联,痣斑异常可能提示内分泌紊乱。

在具体案例分析中,鼻翼痣常被视作“破财之相”。相学理论认为此处属财帛宫,痣色晦暗者易投资失利,而现代行为学研究显示,鼻翼区域的皮肤敏感度可能影响决策时的风险偏好。嘴唇下方的“漂泊痣”被描述为“居无定所”,从社会学角度解读,可能与口腔肌肉运动习惯导致的痣体摩擦有关,长期刺激增加恶变风险,间接影响个体职业稳定性。

三、现代视角下的灾相痣解读

随着医学发展,痣相学的解释框架逐渐融入科学实证。皮肤镜技术的应用,使痣体结构分析从经验判断转向可视化诊断。例如,非典型交界痣的皮肤镜特征(如不规则色素网、蓝白结构)已被证实与黑色素瘤风险相关,这与传统相学中“恶痣主灾”的警示功能形成跨时空呼应。哈佛大学2018年的一项研究还发现,痣数量较多者端粒长度更长,提示其细胞衰老速度较慢,部分印证了相学“吉痣增寿”之说。

科学理性也修正了传统认知的局限。例如,额角痣曾被视作“克亲之相”,现代心理学研究发现,该区域痣体可能因视觉焦点效应引发人际疏离感,而非宿命论中的“家庭缘薄”。再如“法令纹痣”,古代相书称其“易涉诉讼”,而神经学研究显示,法令纹区域的肌肉活动与情绪表达密切相关,痣体刺激可能强化面部紧绷感,从而影响他人对其性格的判断。

四、痣相学与健康管理的交叉启示

中医“全息反射理论”为痣相学提供了新的阐释路径。面部特定区域的痣斑,可视为内脏功能的预警信号。例如,颧骨痣多与肝胆代谢相关,若伴随色泽发青,可能提示脂肪肝风险;而耳垂痣若突然增大变色,则需警惕心血管疾病。临床案例显示,一位鼻头痣患者在切除后,伴随多年的消化功能紊乱得到改善,这或与三叉神经末梢刺激的消除有关。

在预防医学领域,ABCDE法则(Asymmetry不对称、Border边缘模糊、Color颜色不均、Diameter直径>6mm、Evolution进展)已成为鉴别恶性痣的金标准。这与传统相学强调“观色辨吉凶”的智慧一脉相承。建议公众定期进行皮肤镜筛查,尤其关注高频摩擦部位(如腰带区、手掌)的痣体变化,将命运把握与健康管理有机结合。

五、理性认知与文化传承的平衡之道

面对痣相学这一文化遗产,我们需采取“批判性继承”的态度。一方面,承认其作为民俗心理学的社会功能——通过“灾相”警示促使个体反思行为模式。例如,“眉间痣主极端”之说,可解读为对自我认知偏差的隐喻。必须警惕商业化的迷信误导,某美容机构曾利用“旺夫痣”概念诱导消费,导致消费者因不当点痣引发感染。

未来研究可探索多学科交叉路径:利用AI图像分析建立痣相特征数据库,结合基因组学追踪痣体演化规律;通过人类学研究比较不同文化中的痣相释义,揭示集体心理建构机制。正如《自然》杂志2023年刊文指出:“传统经验体系与现代科学的对话,将为人类认知开辟新的可能。”

总结

面部痣相承载着东方文明独特的认知智慧,既是古人观察经验的结晶,也暗含现代医学的生理线索。在科学昌明的今天,我们应以实证精神去芜存菁,既珍视其文化价值,更关注健康预警功能。建议公众建立“观痣三重意识”:审美层面的自主选择、健康层面的定期筛查、文化层面的理性认知。唯有如此,方能在传统与现代的对话中,真正读懂肌肤之上的命运密码。