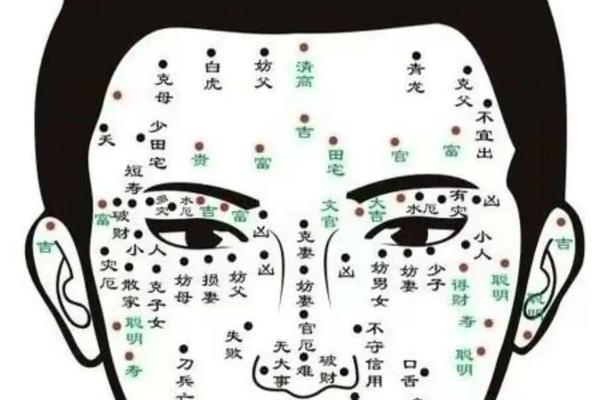

在中国传统文化中,面相学承载着人们对命运的探索与敬畏,而脸部痣相作为其重要分支,将皮肤上的微小标记与人生吉凶、性格特质紧密关联。从古至今,痣相学不仅是一种玄学符号,更成为社会心理与医学认知交织的独特领域。无论是民间流传的“大吉痣”“泪痣”,还是医学视角下的色素痣分类,这些斑点的位置、形态和颜色,都在不同维度映射着人类对自我与命运的解读。

一、痣相的吉凶象征与面部定位

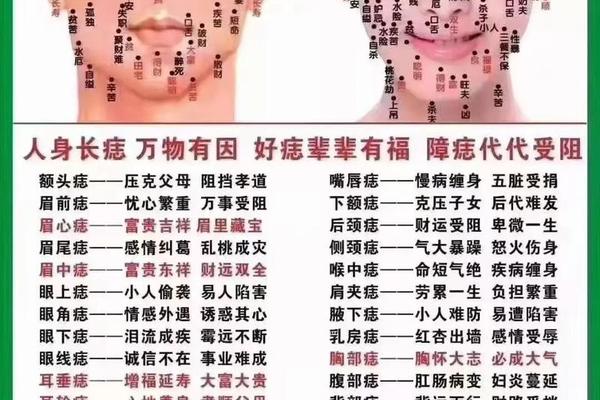

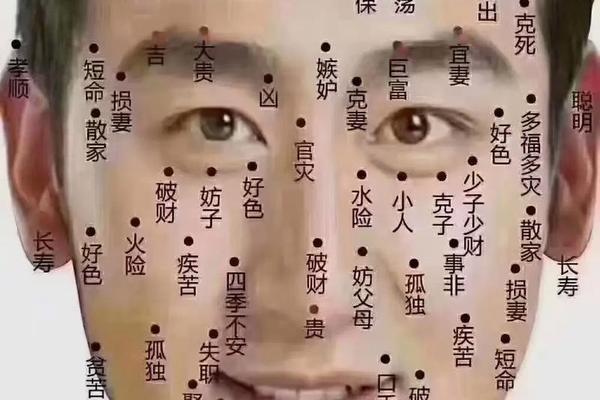

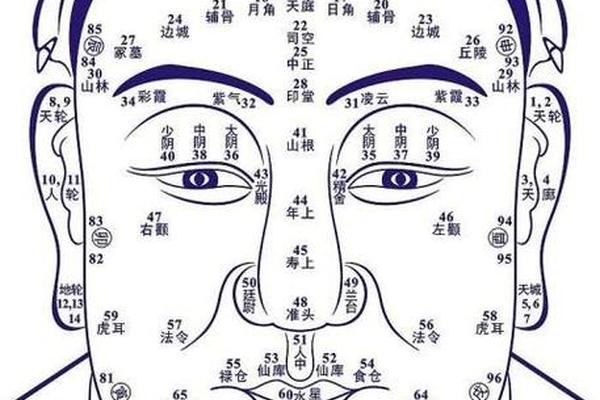

面部痣相的吉凶判断,始终围绕着位置、形态与色泽三重维度展开。传统命理学将额头中央上方称为“天仓”,此处若生有饱满黑亮的痣,象征心智成熟与晚年福泽,如《男女脸上痣图解》所述:“额上痣若型佳,则奠定事业基础,女性更兼具财运”。而眼尾至太阳穴区域的“奸门痣”,则因涉及夫妻宫位,常与情感波动关联,古籍记载此处痣相轻则婚姻不顺,重则遭遇生死劫难。

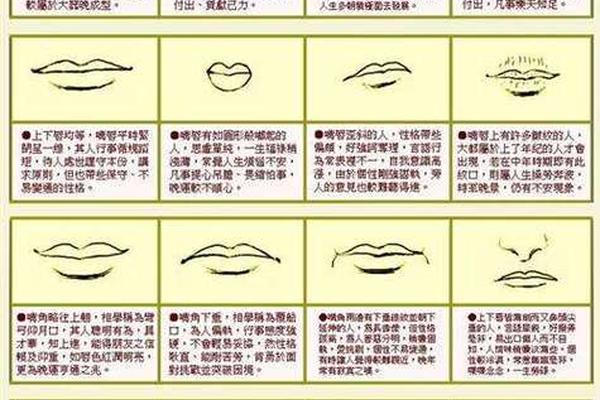

在动态平衡的命理体系中,同一位置痣相可能因形态差异呈现截然不同的寓意。例如鼻头痣若呈朱红色且圆润,主财运亨通;但若色泽灰暗且边缘模糊,则预示贪图享乐导致的破财危机。这种矛盾性在嘴唇痣相中尤为显著:上唇痣象征重情重义,下唇痣却暗示劳碌多情,正如相书所言“唇上如墨者,食禄无忧;唇下泛青者,漂泊不定”。

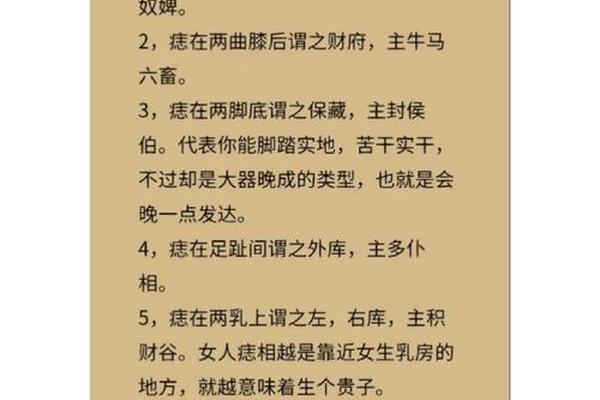

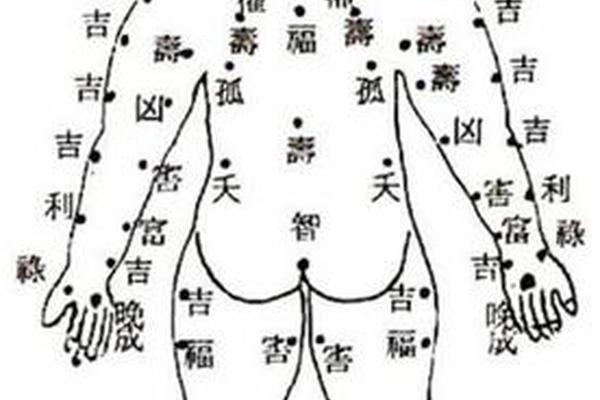

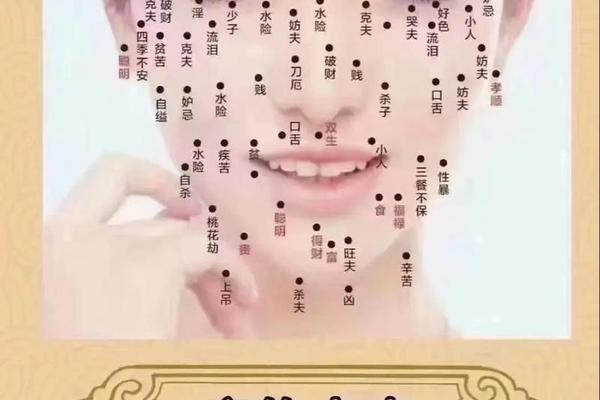

二、性别差异下的痣相解析

男女痣相的诠释体系存在显著分野。男性面部痣相更侧重事业格局与社会地位,如颧骨痣在《男人身体痣相详解》中被视为“权力痣”,既象征领导才能,也警示需防小人妒恨。而山根(鼻梁根部)的“克妻痣”,则通过夫妻宫位映射男性对配偶运势的影响,这与女性山根痣暗示的“忌水凶险”形成鲜明对比。

女性痣相往往与情感、子嗣紧密交织。眼下方的“泪痣”被赋予双重隐喻:从命理角度象征情绪化导致的感情波折,而医学研究指出该区域皮肤薄弱,色素沉积确实可能因情绪波动加剧。值得关注的是,传统相学对女性“魅力痣”的矛盾态度:位于唇角或眼尾的这类痣相,既被赞美为“福泽妩媚之相”,又被警示易惹桃花劫数,这种双重性折射出社会对女性特质的复杂认知。

三、医学认知与命理文化的碰撞

现代医学将面部痣归类为色素细胞良性增生,根据病理特征分为交界痣、皮内痣等类型。研究发现,直径超过6毫米、边缘不规则的交界痣存在较高恶变风险,这与相学中“型恶色晦者主凶”的经验判断产生微妙呼应。例如鼻旁痣在医学视角下需警惕紫外线损伤,而传统命理则将此区域痣相解释为“轻浮好淫”,两种体系通过不同逻辑达成对特定部位的共同关注。

跨学科研究显示,某些痣相特征可能存在统计学关联。韩国面相研究所2022年发布的报告指出,在3000例样本中,眉间有痣者从事艺术行业的比例高出平均值23%,这与《痣相图解析》中“眉内藏痣者善演艺”的记载形成有趣印证。但这种相关性仍需谨慎解读,避免陷入“幸存者偏差”的认知陷阱。

四、理性认知与文化遗产的平衡

对待痣相文化,需建立科学框架下的批判性思维。医学专家强调,98%的面部痣属于良性,但特定形态变化需及时就诊,这与命理体系中“凶痣化解”的民俗疗法存在本质区别。文化人类学研究揭示,痣相诠释体系实质是古代社会风险预警机制的具象化表达,如“忌水痣”通过警示水上活动风险,客观上降低了近水族群的事故率。

在当代语境下,痣相文化的存续呈现出新的形态。美容医学数据显示,2024年选择保留“魅力痣”进行微整形的案例同比增长15%,反映出传统文化符号与现代审美观念的融合。这提示我们,应在尊重医学规律的前提下,将痣相文化作为非物质文化遗产进行活态保护,而非简单的迷信批判。

面部痣相作为跨越千年的文化密码,既承载着先民对命运的朴素认知,也暗含人体科学的早期观察。在当代社会,我们既要摒弃“以痣定命”的绝对化思维,也应看到其中蕴含的文化心理价值。未来研究可借助大数据技术,建立痣相特征与性格特质的关联模型,在科学与人文的交叉地带探索新的认知维度。正如《云氏痣相研究》所言:“观痣非为卜吉凶,实为察己身而明心性”,这或许才是痣相文化留给现代人最宝贵的启示。