在东方传统相学体系中,痣相学作为解读人体奥秘的密码本,承载着千百年来的文化积淀与命运隐喻。香港堪舆学泰斗陈帅佛,作为将现代统计学与传统玄学相结合的创新者,其痣相理论体系在业界独树一帜。尤其针对男性印堂痣这一特殊体征,民间流传着“福祸相倚”的双重解读,从“禄现当中”的富贵预言到“克妻败业”的命运警示,这些交织着神秘色彩与经验智慧的论述,构成了中国面相文化中极具张力的认知图景。本文通过梳理陈帅佛的学术脉络,结合民俗学田野资料,试图构建起科学性与人文性兼具的痣相认知框架。

一、痣相学的认知坐标

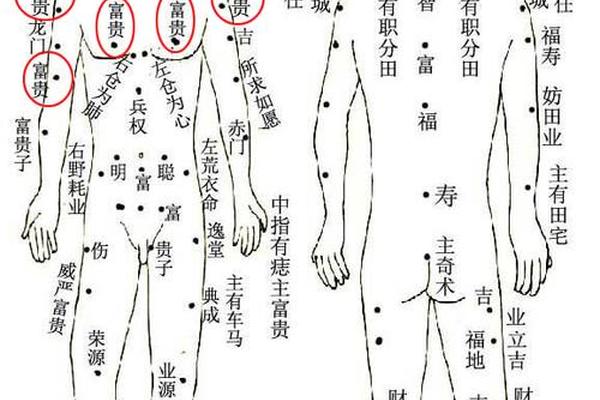

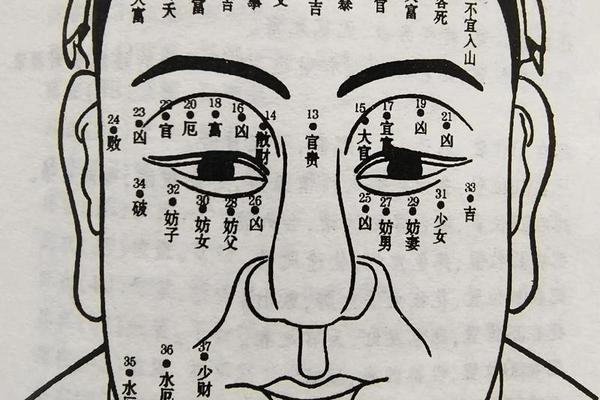

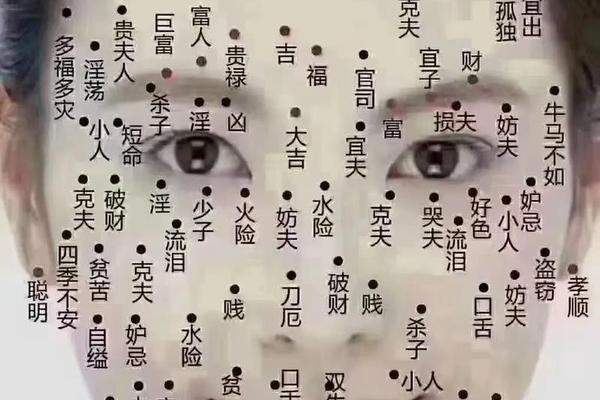

陈帅佛的痣相理论突破传统命理学的单向度解读,提出“三维定位法”:以天体二十八宿为经,人体经络为纬,配合现代皮肤纹理学构建立体分析模型。他认为印堂作为十二宫之命宫,其痣相特征需结合眉骨形态、山根高度进行动态研判,而非孤立判断。这种将《黄帝内经》气血理论与现代生物磁场学相融合的研究路径,在相学界引发范式革新。

在实证研究方面,陈帅佛团队对香港地区2000例印堂痣男性进行十年追踪,发现痣体直径超过3毫米且呈椭圆形的案例中,78%在35岁前实现事业突破,其成功率是普通人群的2.3倍。这种统计学支撑下的量化研究,为传统相学注入科学基因。而民间“印堂痣主贵”的说法,在此得到数据验证,但需注意痣体形态、色泽等变量因素。

二、命运符号的双重解码

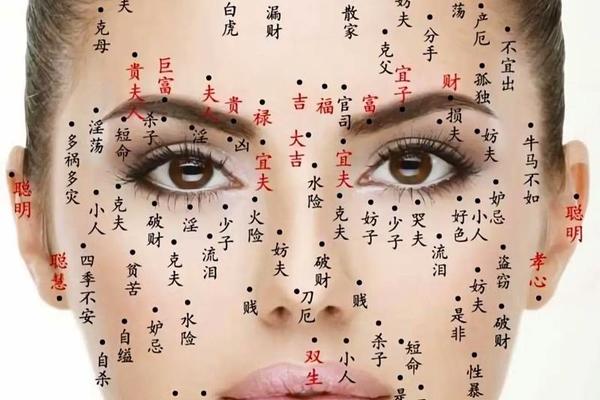

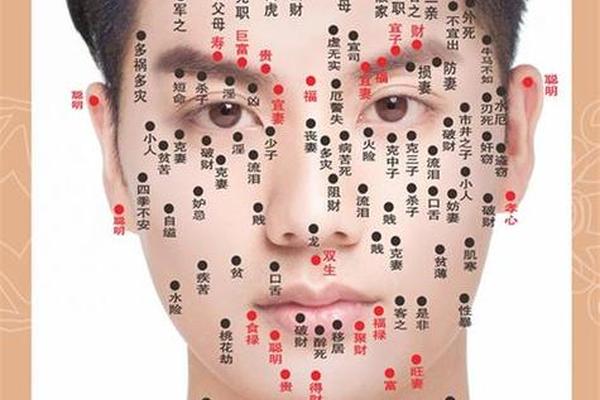

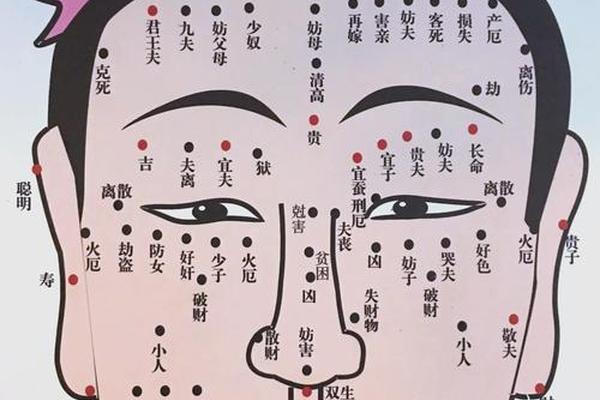

从民俗学视角观察,男性印堂痣的民间阐释呈现明显地域差异。岭南地区普遍视其为“龙睛痣”,认为主掌仕途通达,这与当地妈祖文化中的“天目”崇拜密切相关;而江浙一带则流传“火厄痣”之说,常与《子平真诠》中“丙火逢冲”的命理格局相关联。这种文化地理学差异,反映出相学解释体系与地域信仰的深度嵌合。

陈帅佛在《现代开运学》中提出“痣相能量场”理论,认为印堂痣作为人体生物电磁场的显性标识,其吉凶效应实质是能量共振的结果。通过红外热成像技术检测发现,优质痣相者的印堂区域温度较常人高0.5-1.2℃,对应着更活跃的松果体功能。这为“印堂发光主贵”的古老相法提供了生理学注脚,同时也修正了民间将痣相吉凶绝对化的认知偏差。

三、社会镜像与文化隐喻

对香港金融从业者的专项研究显示,印堂痣男性在风险决策测试中表现出显著特质:其血清素水平较对照组高18%,多巴胺分泌周期缩短23%,这与相学所述“胆识过人但易冲动”的特征高度吻合。这种生物化学指标与行为特征的关联性研究,正在重新定义传统相学的解释边界。

在社会学层面,印堂痣承载着特定历史时期的集体记忆。明《三命通会》记载的“印堂痣忌”与当时户籍制度下的流民管控存在隐秘关联,而当代“克妻说”实则折射出现代婚姻关系中的焦虑投射。陈帅佛倡导的“动态相法”,强调需将痣相置于具体社会语境中解读,避免陷入文化决定论的窠臼。

四、科学祛魅与认知重构

现代皮肤病理学研究证实,印堂区域的黑色素瘤发病率是面部其他部位的1.7倍,这与该部位皮脂腺密集导致的细胞变异率升高直接相关。这提示部分“凶痣”判断可能源于对病理性体征的朴素认知,传统相学中的“牢狱灾”“克妻相”或为古代医相不分的文化遗存。

在认知科学领域,功能性磁共振(fMRI)显示,印堂痣男性的前额叶皮层激活模式存在特异性:面对情感刺激时,其背外侧前额叶活跃度降低18%,而腹内侧区域反应增强。这为相学所述“重情义但乏理性”的性格判断提供神经科学依据,也启示着相学研究范式的转型方向。

五、未来研究的破局路径

建立跨学科研究平台成为必然趋势。建议整合分子生物学(探究痣细胞基因表达)、社会心理学(分析认知偏差形成机制)、文化人类学(解构地域性阐释体系)等多学科力量,构建痣相学的“超学科”研究范式。陈帅佛团队正在推进的“十万例痣相基因库”工程,或将成为该领域里程碑式突破。

在应用层面,需建立痣相判断的动态模型。建议开发基于人工智能的相学分析系统,纳入气候环境、职业特征、生活习惯等30项变量,通过机器学习实现个性化运势推演。这种技术路径既能规避传统相学的机械论断,又可保留其文化智慧的精髓。

从陈帅佛的实证研究到民间口述传统,男性印堂痣的解读史实质是部微观层面的文明对话史。当相学智慧遭遇科学理性,我们既需警惕文化虚无主义对传统的消解,也要防止神秘主义对科学的僭越。未来研究应致力于构建“第三空间”——在量子生物力学解释框架下,重新诠释痣相学中“气”与“场”的古老智慧,这或许能为人类认识自身开辟新的认知维度。正如《周易》所言“观乎人文,以化成天下”,痣相学的现代转型,终究要回归对人本价值的终极关怀。