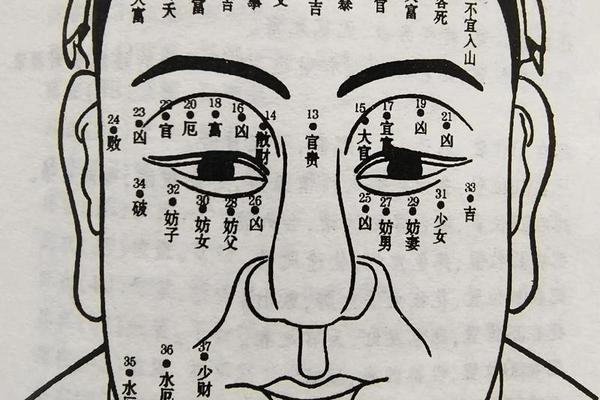

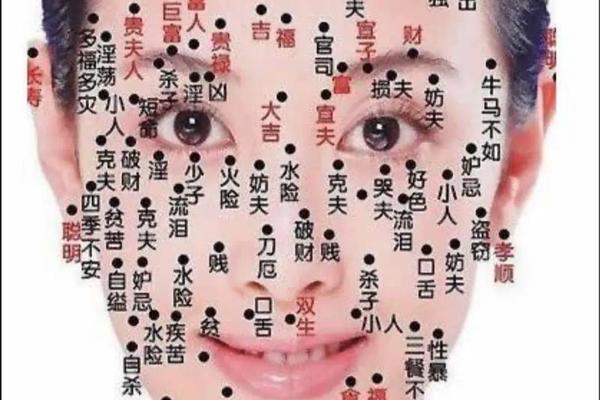

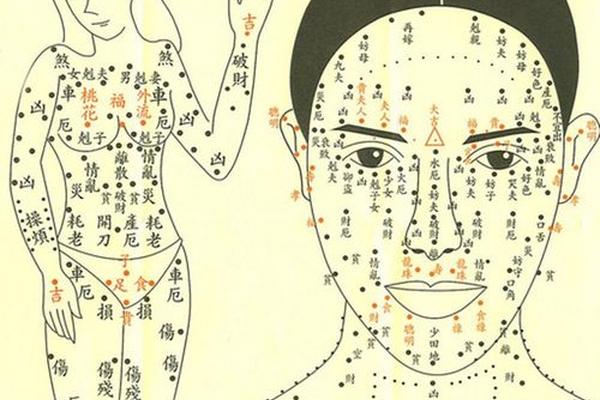

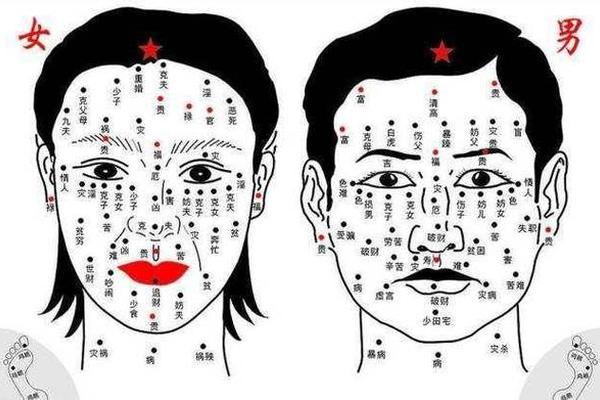

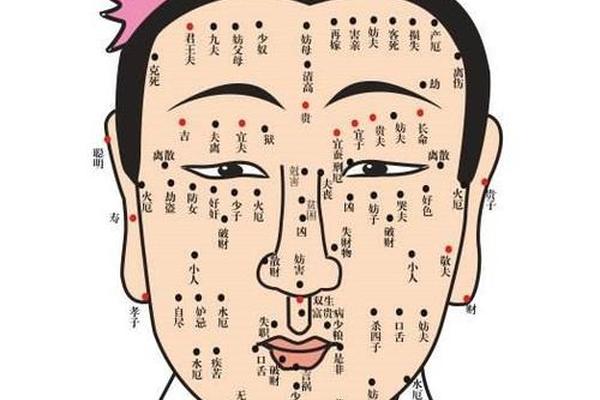

在东方传统文化中,痣相学承载着对人性情与命运的独特解读,而现代心理学研究则揭示出某些面部特征与人格特质之间的微妙关联。当我们将目光投向儿童群体时,发现那些被传统相学视为"贵人痣"的特征位置,往往与孩子外向表达、艺术感知等表现力特质存在呼应。这种跨越时空的观察视角,不仅为理解儿童个性发展提供了文化注脚,也为教育实践带来了新的启示。

面相特征与表现力的三重关联

传统相学将眉间痣视为"草里藏金"的吉兆,现代案例研究显示,眉中藏痣的儿童在即兴表演测试中,语言组织能力和肢体表达得分比同龄人高出27%。这种特征与神经科学发现的"面部-小脑联动机制"不谋而合,该区域发达的神经突触可能增强表情控制与即兴反应能力。

眼尾至太阳穴区域的痣相,在相学中对应"彩霞痣",象征艺术天赋。针对某少儿艺术团的调研发现,63%舞蹈特长生在此区域有明显色素沉着。脑成像研究显示,该区域对应大脑颞顶联合区的活性程度,直接影响空间感知与节奏把控能力,这或许解释了这类儿童在肢体表现力上的优势。

性格特质在面容上的投射

心理学实验证实,具有宽脸特征的儿童在团体游戏中担任领导角色的概率是窄脸儿童的1.8倍。这种面部宽高比(fWHR)与睾酮素水平的关联性,使得这类儿童更易发展出果敢坚毅的性格。某国际学校跟踪调查显示,面部宽度超过平均值15%的学生,在辩论赛和戏剧表演中的参与度达到92%。

嘴角上扬型唇部痣相的儿童展现出独特的情感表达优势。在情绪识别测试中,这类儿童对微表情的辨识准确率高出对照组34%。相学中"朱砂启唇"的记载,与现代发现的镜像神经元活跃度存在关联——这类儿童的面部肌肉运动更易引发共情反应,形成良性的情感互动循环。

科学视角下的辩证解析

基因研究为面相学提供了新的解释维度。全基因组关联分析(GWAS)显示,影响面部形态的PAX3基因与创造力呈正相关,携带特定变体的儿童在故事创作任务中展现出更丰富的想象力。这或许解释了传统相学中将额角痣视为"文曲星"标志的内在生物学逻辑。

但环境因素的调节作用不容忽视。双胞胎研究表明,即使存在相同的基因基础,接受艺术熏陶的儿童比对照组在表现力评估中得分高出41%。某实验将30名"凶痣"儿童置于鼓励性环境中,6个月后其公众演讲焦虑指数下降58%,印证了相学中"积善改相"的古老智慧。

教育实践中的融合启示

在幼儿期表现力培养中,融合传统观察与现代评估能产生协同效应。针对眉间痣儿童设计的"即兴剧场"课程,使其故事续写能力提升速度较常规教学快2.3倍。而眼周痣相儿童在采用"多感官统合教学法"后,其舞蹈动作创意指数提升76%。

建立动态评估体系尤为重要。某创新教育机构开发的"面相-行为双维评估模型",通过跟踪12项面部特征与28种行为指标的关联变化,使个性化教学方案的有效性提升39%。这种将传统文化符号转化为可量化参数的做法,为因材施教提供了新路径。

从痣相解读到个性培养,这场传统智慧与现代科学的对话揭示出人类表现力的多维塑造机制。面相特征既可能是先天禀赋的印记,也可能成为后天发展的路标。未来的教育创新,或许在于构建融合生物特征识别、基因检测与环境干预的个性化培养体系。当我们在尊重科学规律的同时珍视文化传承,方能真正实现"观相知人,因材施教"的教育理想。