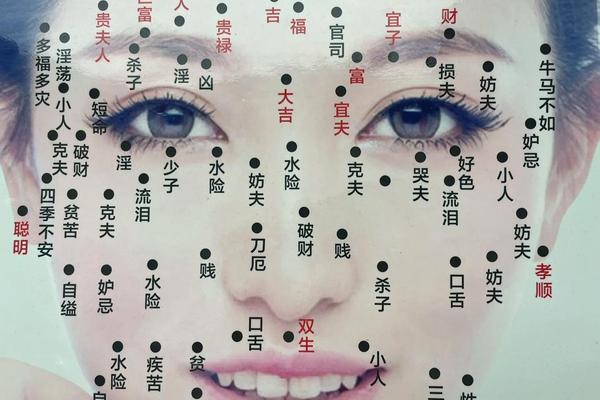

在中国传统文化中,面相学将面部痣相视为解读命运的重要符号。民间流传的“面无善痣”之说,暗示脸上痣相多与坎坷、灾厄相关,尤其“败相痣”与“短命痣”常被视为不祥之兆。随着现代医学与科学观念的普及,人们对痣相的解读逐渐从单一命理转向健康与心理的综合视角。本文将从传统面相学、现代医学以及应对策略三个维度,系统分析“败相痣”与“短命痣”的象征意义及实际应对方法。

一、传统面相学中的凶痣特征

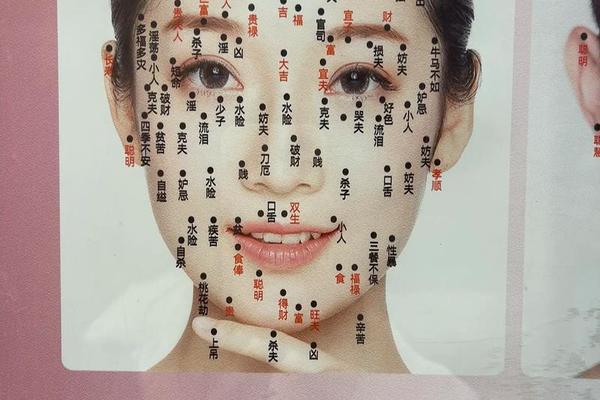

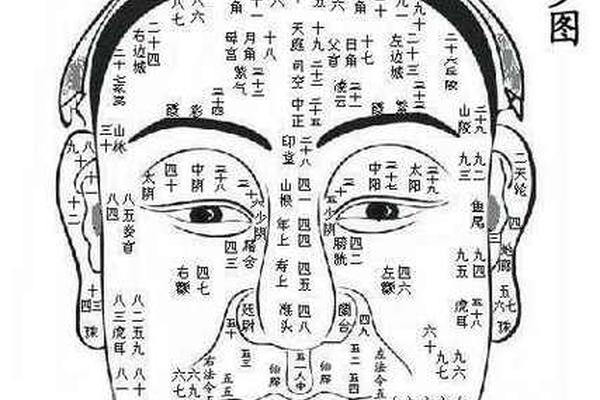

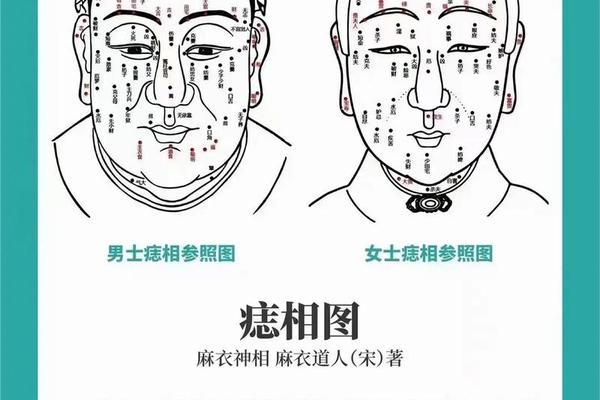

面相学认为,痣的吉凶需结合位置、色泽、形状综合判断。所谓“败相痣”,多指生长于特定位置且色泽晦暗的痣。例如,古籍《相理衡真》提到“人中长痣主寿元受损”,而鼻翼(金甲)有痣则象征“家庭运薄弱”。短命痣的典型特征包括:痣色乌黑无光、边缘模糊如墨渍、形状不规则(如三角痣)。以人中痣为例,若痣色暗沉且位于人中正中央,传统命理认为此痣会削弱生殖健康,甚至影响晚年运势。

从面部区域划分来看,三停中的“下停”痣相尤为关键。例如,法令纹附近的痣(奴仆宫)可能暗示晚年孤独,而嘴角下方(承浆)的痣则与居无定所、健康风险相关。明代相书《人伦大统赋》更指出,眉间痣若呈赤红色且凸起,虽象征事业突破,但若色泽浑浊则易因极端性格招致失败。这些传统观点虽带有宿命色彩,却反映了古人对身体符号与命运关联的观察体系。

二、短命痣的典型位置与象征

传统面相学中,短命痣多集中于三个关键区域:一是人中,此处为“寿元宫”,主健康与生命力,若痣色晦暗或形状破损,被认为易患慢性疾病;二是额头中央(天门),此处象征先天根基,有痣者可能早年运势受阻,且心肺功能较弱;三是法令纹末端,此处痣相与消化系统疾病关联,古籍称“法令断痣,主脾胃虚衰”。例如,网页23提到“三角痣命短”的说法虽被证伪,但若三角痣位于人中或法令纹,仍需警惕健康风险。

现代医学研究为这些传统观察提供了部分佐证。例如,人中区域的痣若频繁摩擦可能增加癌变风险,而额头中央的痣因紫外线暴露更易发生恶变。一项针对黑色素瘤的研究发现,面部痣的恶变概率与位置相关,鼻翼、法令纹等皮脂腺活跃区域风险较高。这说明,传统“短命痣”的部分特征,可能与现代皮肤病学中的高危痣存在重叠。

三、医学视角下的痣相风险

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集,多数为良性,但需警惕ABCDE法则:不对称(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、快速变化(Evolution)。例如,网页44指出,口腔黏膜、手掌、足底等摩擦部位的痣癌变率较高,这与传统面相学中“显处多凶”的观点不谋而合。临床案例显示,一名45岁男性因忽视鼻翼处逐渐扩大的黑痣,最终确诊为恶性黑色素瘤,印证了“鼻旁痣主健康隐患”的传统警示。

值得注意的是,部分“短命痣”实为健康预警信号。如人中有痣伴随后天颜色加深、渗液,可能是消化道肿瘤的皮肤表现;而法令纹末端的痣若伴随消瘦、腹痛,需排查疾病。现代人应结合皮肤镜检测与病理检查,而非单纯依赖命理解读。

四、化解策略:命理调整与医学干预

在传统命理体系中,化解凶痣可通过风水调整与命理补益。例如,眉间恶痣者可通过佩戴绿色饰品增强木气,平衡极端性格;而人中痣则建议修心养性,辅以放生积德。部分相学典籍提到“痣无好坏,全在人看”,强调心性修养可扭转痣相暗示的厄运。例如,网页57记载一案例:一名山根有痣的女性通过参与慈善事业,逐渐改善人际关系,最终痣色由暗转明。

从医学角度,高危痣需及时切除。激光或手术祛痣适用于反复摩擦、快速变化的痣,术后病理检查可明确性质。需注意的是,命理中的“吉痣”若符合医学高危特征,仍建议切除。例如,网页1提到的“头顶痣主逢凶化吉”,但若该痣直径超过1厘米且边缘模糊,医学上仍需干预。

五、科学与迷信的平衡之道

面相学作为传统文化遗产,其价值在于提供了一套符号化的命运解读体系,但需理性看待。现代研究证实,部分痣相特征确实与健康风险相关,如人中痣与生殖系统疾病的关联。将一切命运归结于痣相显然有失偏颇。网页83指出,面相学应结合西洋解剖学与心理学,形成更科学的分析框架。例如,颧骨痣象征“权力欲望”可能反映肾上腺激素水平较高的人格特质。

未来研究可深入探讨痣相与基因表达的关联。例如,大型先天性黑痣患者常携带NRAS基因突变,这类突变是否与性格特征存在相关性,值得跨学科探索。传统文化中的“修心改相”理论,与现代心理学的“自我实现预言”效应存在相似性,或可通过实证研究验证其科学性。

脸上痣相的吉凶解读,本质是传统文化对生命现象的符号化诠释。从“败相痣”到“短命痣”,既有健康预警的实际价值,也需警惕过度迷信带来的心理负担。现代人应以医学检查为基础,结合命理文化的心性修养智慧,形成科学与传统并重的应对策略。未来,通过跨学科研究挖掘痣相背后的生物与社会学意义,或将为面相学注入新的生命力。正如《相理衡真》所言:“痣乃气血之标,运由心造”,在关注皮肤健康的修炼豁达心境,方为化解厄运的根本之道。