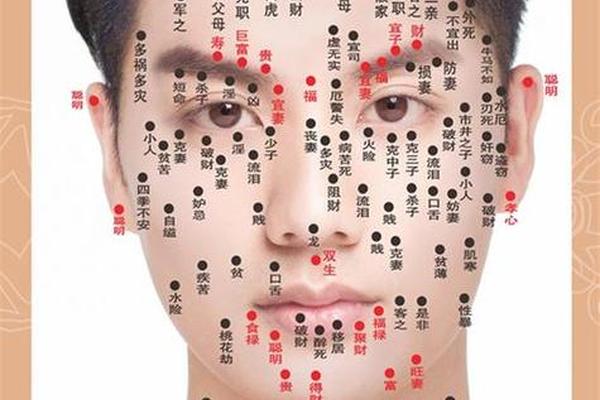

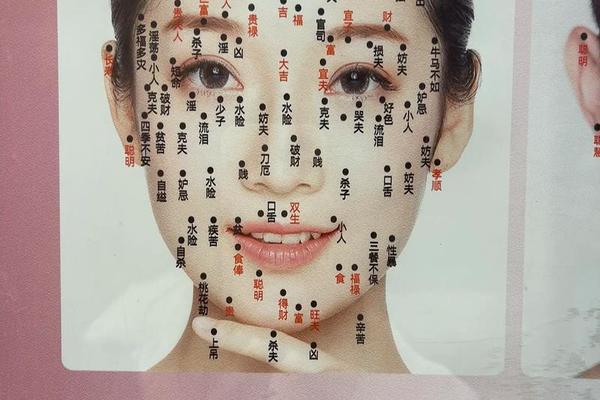

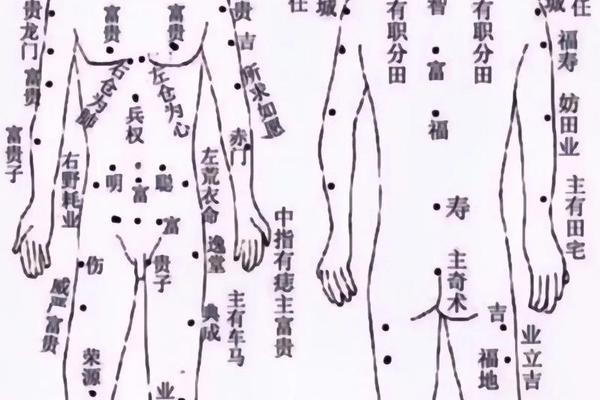

在中国传统相学体系中,"面无善痣"的观点根植于《相学精义》等典籍,认为人体皮肤如同天地自然的映射,无瑕之相往往与命运纯净度密切相关。古代相学家刘恒提出"玉之有瑕"的比喻,强调面部痣相是脏腑病变的外显。这种理论将全身无痣的个体视为"天赐纯净",象征先天命理中少有波折阻滞。据《痣相学教程》记载,完全无痣者虽极为罕见,但在相理中常被解读为五行之气调和、业力清净的命格。

从生理角度分析,中医理论认为痣的形成与气血瘀滞相关。清代相学家黄天雄在《痣相大全》中提出,无痣之相暗示经络通畅,体内阴阳平衡处于理想状态。现代医学研究也发现,痣的数量与遗传基因中的黑色素细胞分布相关,这从科学层面印证了古代相学对"无痣为贵"的部分认知。但需注意,这种生理特征与命运关联性仍缺乏直接科学证据。

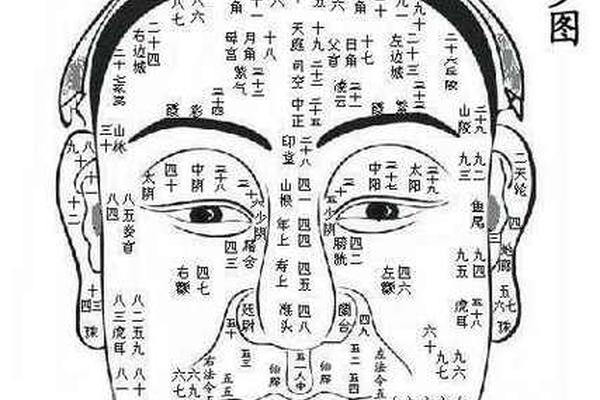

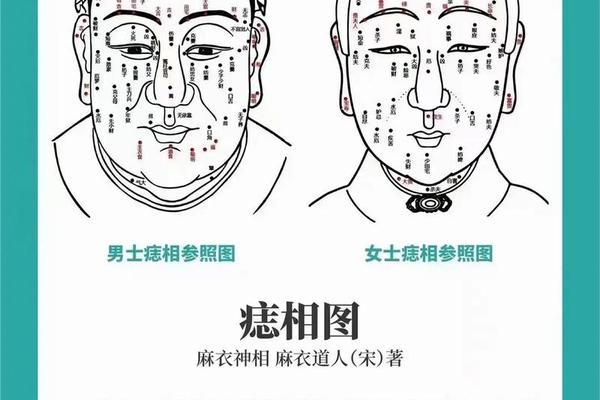

二、面部特殊区域的痣相替代

对于全身无痣的相理判断,相学家往往通过观察面部气色与纹理进行弥补。明代《麻衣相法》记载,无痣者若印堂光洁如镜,可视为"万金之相",主掌大权且行事果决。这种替代性判断标准在当代相学实践中仍被沿用,如深圳周易预测大师黄天雄提出的"显相补偿论",强调眉目形态、鼻梁骨相的重要性。

现代跨文化研究表明,不同地域对"无痣"的解读存在差异。在德国等西方国家的医学面相研究中,完全无痣被视为皮肤健康的标志,但缺乏东方相学的命运象征。这种文化差异体现在香港风水师李居明的著作中,他指出东南亚地区将"无痣"与前世修行相关联,认为这是消除业障的表现。这种多元解读体系,反映了人类对体相认知的文化建构特性。

三、现代社会的相理演变

随着医学美容技术的发展,人为祛痣现象引发新的相理争议。相学典籍《相理衡真》曾警示:"改相易,改命难",认为强行祛除显痣可能破坏既定命格。但2023年《面相分析》研究指出,主动选择无痣状态反映当代人对命运掌控的心理诉求,这种主观意志可能构成新的"后天之相"。上海交通大学的社会学研究显示,35%的祛痣者相信这能改善事业运,形成独特的现代相理认知。

在商业领域,"无痣美学"催生出新型命理服务。部分日本相学机构推出"数字面相"系统,通过AI模拟不同痣相组合,为无痣者提供虚拟运势分析。这种技术赋能的相理创新,既延续了传统智慧,又适应了现代审美需求,形成传统文化与现代科技的奇特共生。

四、科学视角的验证与反思

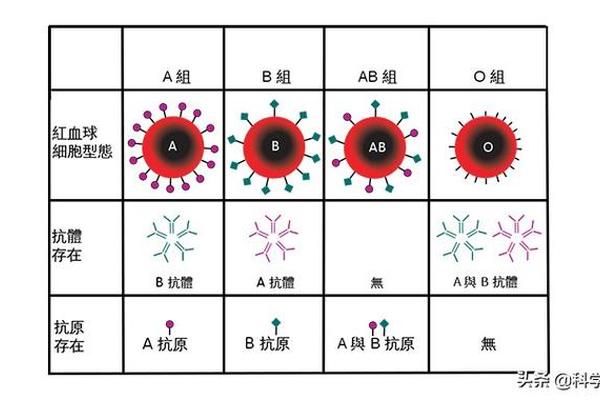

分子生物学研究为痣相学提供了新视角。2024年《自然·遗传学》刊文指出,MC1R基因突变不仅影响痣的数量,还与性格中的风险偏好存在弱相关性。这为"痣相反映性格"的传统观点提供了部分科学佐证,但研究团队强调这种关联性仅具统计学意义,不应作为命运判断依据。德国马普研究所的跨文化对照实验显示,无痣群体在事业成功率上与普通人群无显著差异,否定了相学中的"贵相"之说。

在医学领域,完全无痣反而可能提示病理状态。2025年国际皮肤科学会警示,先天性无痣症患者存在黑色素瘤高风险。这种医学发现与传统相学的"吉凶"判断形成强烈反差,提醒我们需以辩证态度看待传统文化中的体相认知。

五、文化哲学层面的深层解读

从符号学角度分析,"无痣"在不同文化中承载着对立隐喻。中国相学视其为"天人合一"的完美状态,而印度古相学《Samudrika Shastra》则认为这是"业力空白"的象征,需要特殊仪式填补。这种文化差异映射出人类对"完美"概念的不同建构,正如法国哲学家福柯所言:"身体是权力书写的羊皮纸",无痣之相成为文化权力博弈的特殊载体。

在当代哲学视野中,无痣面相引发的讨论触及命运自主性命题。存在主义学者指出,现代人通过祛痣行为践行"存在先于本质"的理念,将传统相学中的命定论转化为自我塑造的工具。这种认知转变,使古老的面相学在祛魅与重构中焕发新的时代价值。

总结而言,全身无痣的面相在传统相学体系中承载着"纯净贵相"的象征,但其命运关联性在现代科学视角下仍需谨慎审视。这种文化现象既反映出人类对自身命运的解释需求,也暴露出传统认知体系的时代局限性。未来研究可加强跨学科合作,在分子生物学、文化人类学等领域深化体相认知,同时注重传统文化资源的创造性转化。对于普通公众,建议以文化鉴赏而非命运指导的态度看待相学智慧,在传统与现代的对话中寻找自我认知的平衡点。