在传统文化中,痣相被赋予了深刻的命理象征,从“苦情痣”到“福痣”,民间传说常将人体上的痣与命运紧密关联。但随着医学发展,祛痣逐渐成为美容和健康管理的常规操作。这种传统认知与现代实践的碰撞,引发了一个核心争议:祛除痣是否会改变命运轨迹?其背后不仅是科学与玄学的博弈,更涉及人体生理机制、心理认知以及社会文化等多重维度的复杂关系。

一、痣相学的命运隐喻

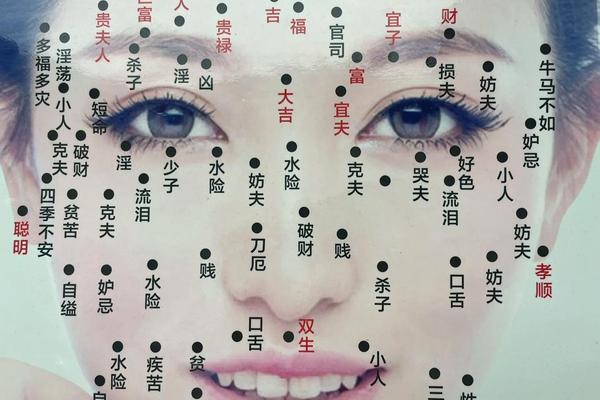

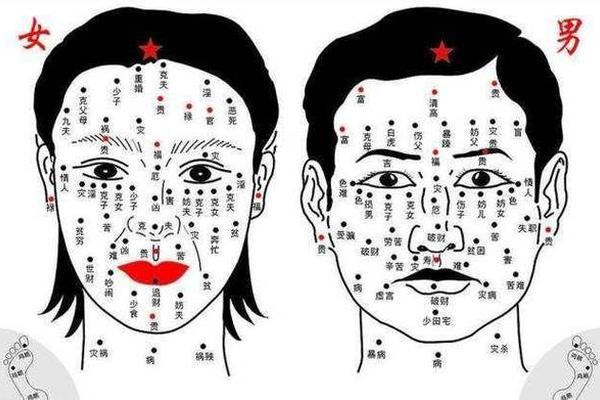

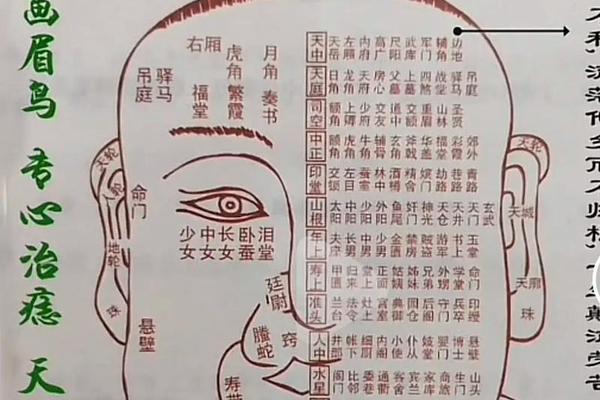

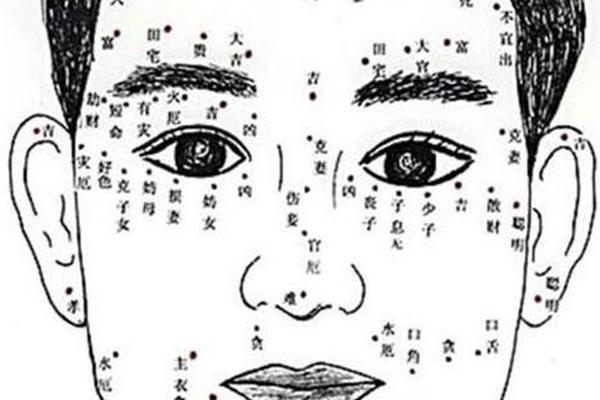

传统痣相学将人体痣的位置与命运紧密捆绑。例如脖颈后方的“苦情痣”被认为预示情感坎坷,而鼻头的“财帛痣”则象征富贵。这种理论体系源于古代对身体的符号化解读,认为痣是“天地之气在人体留下的印记”。有文献记载,明朝相术典籍《太清神鉴》就将面部十二宫与痣相对应,形成系统的命运预测框架。

但现代研究发现,痣的本质是黑素细胞聚集形成的良性肿瘤,其出现与遗传、紫外线暴露及激素变化相关,并不具备超自然属性。一项针对5000例色素痣的医学研究显示,90%以上的痣在成年后才会显现,与所谓“先天命理”存在时间错位。这从生物学角度动摇了传统痣相学的根基。

二、祛痣行为的双重影响

从医学角度看,祛痣可能引发系列生理反应。激光或手术祛除可能造成疤痕增生,特别是直径超过3毫米的痣,术后凹陷性瘢痕发生率高达35%。更值得警惕的是反复治疗导致的恶变风险,有案例显示未经彻底清除的痣细胞在激光刺激下发生癌变。因此医学界强调,祛痣需严格遵循“不治则已,治则彻底”的原则。

心理层面,祛痣可能引发“安慰剂效应”。有研究跟踪100名因“克夫痣”祛痣的女性,发现65%自述人际关系改善,但心理量表显示其社交焦虑指数并无显著变化。这表明祛痣带来的心理暗示可能超越实际效果,形成认知偏差。但对外貌敏感群体而言,祛除显眼部位的痣确实能提升自信,这种主观体验具有现实价值。

三、医学干预的核心考量

判断祛痣必要性的首要标准是医学指征。手掌、脚掌等摩擦部位的痣,因恶变风险较其他部位高4倍,建议直径超3毫米即手术切除。皮肤镜检测可辅助鉴别,若出现ABCDE特征(不对称、边界模糊、颜色不均、直径超6毫米、短期变化),需立即活检。这与传统痣相学关注的“福祸”截然不同,体现医学对生命权的优先考量。

在治疗方式选择上,手术切除的复发率仅2%,显著低于激光治疗的18%。但整形科采用的减张缝合技术可使面部疤痕宽度控制在0.1毫米内,兼顾功能与美观。对于特殊部位如眼周,因神经血管密集,更需规避激光可能引发的面瘫风险。这些精细化操作标准,构建起现代祛痣决策的科学框架。

四、文化认知的现代转型

当代社会出现有趣的认知分层现象:78%的受访者认同祛痣需医学评估,但仍有43%会参考痣相说法。这种矛盾折射出传统玄学在现代化进程中的韧性。值得注意的是,新生代更倾向将痣相解读为“自我叙事工具”,而非宿命论符号。社交媒体上告别痣困扰等话题的流行,展现祛痣行为从“改命”到“悦己”的功能转向。

从跨文化视角观察,西方医学强调祛痣的病理预防,而东方传统重视其象征意义。但最新研究提出整合路径:在确保医学安全的前提下,尊重个体对痣相的文化解读,这种生物-心理-社会模式或将成为未来研究方向。例如针对心理敏感群体,可建立包含皮肤科医生与心理咨询师的联合诊疗机制。

祛痣行为犹如一面多棱镜,折射出人类对身体符号的永恒探索。医学研究证实,祛痣本身不会改写DNA决定的生理特性,更不直接干预所谓命运轨迹。但当我们将视角扩展到心理认知与社会文化层面,其影响则变得复杂而微妙。建议公众以医学评估为根基,理性对待传统痣相学说,在祛痣决策中平衡健康需求与心理期待。未来研究可深入探讨文化信仰如何影响疼痛感知、疤痕接受度等生理反应,这将为构建个性化医疗方案提供新思路。