在东方传统文化中,痣相学作为面相学的重要分支,承载着千百年来的集体智慧。现代人虽不再完全依赖这类传统学说,但身体特征的象征意义依然引发着跨时代的思考。当我们将目光聚焦于男性右臂的痣相时,会发现这方寸之间的皮肤标记,在医学、心理学和文化学领域都激荡着不同的解读维度。

传统文化解析

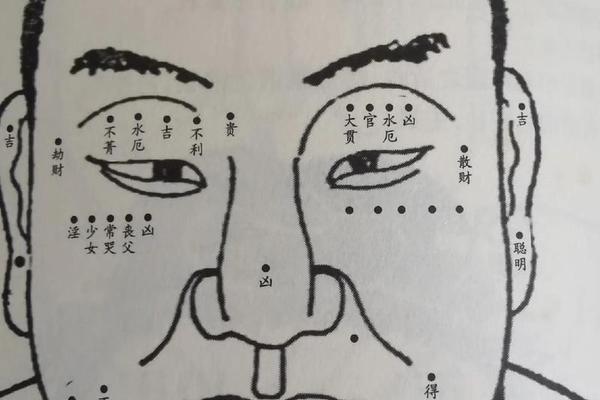

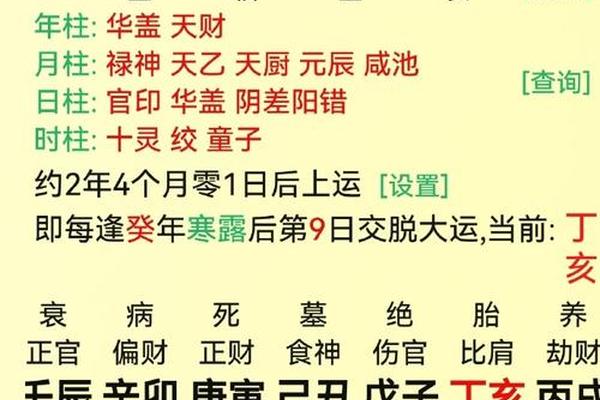

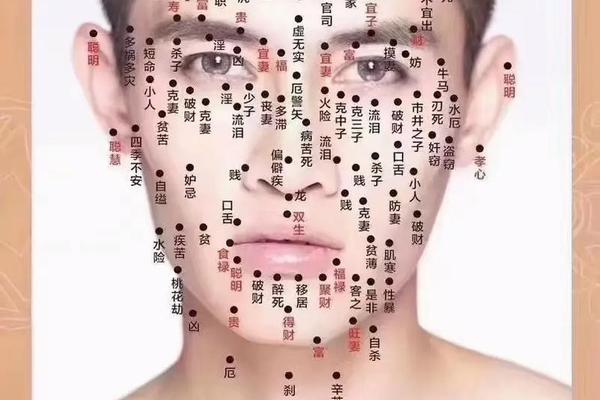

《麻衣相法》将右臂称为"青龙臂",认为此处生痣者具有驾驭运势的潜能。明代相书《柳庄神相》具体记载:"右臂中段现赤痣,主武职显达"。这种观点源于古代将右臂视作力量象征的集体认知,在冷兵器时代,右臂的强健程度直接关系着生存能力。清代风水师袁柳庄的案例集中,曾记录三位右臂带痣的武举人最终都官至总兵的特殊现象。

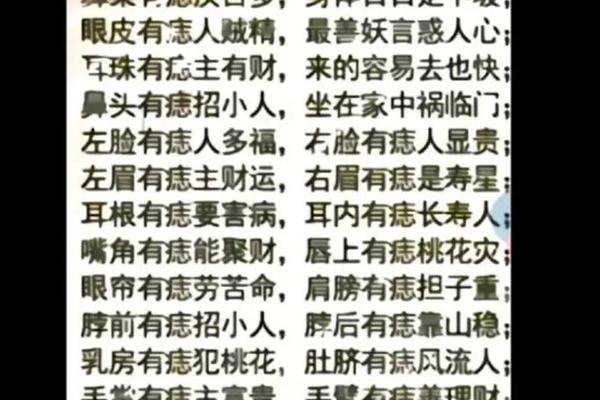

不过传统命理体系也强调痣相的动态变化。台湾命理学家李居明在《现代痣相学》中指出,若痣色由褐转黑或伴随毛发异常生长,则可能预示运势转折。这种观点虽缺乏科学依据,却反映出古人对身体特征持续观察的智慧。

现代医学视角

皮肤科研究显示,成年人平均拥有15-40颗痣,右臂作为日常暴露部位,受紫外线影响更易出现色素沉积。2021年《临床皮肤病学杂志》的统计表明,右臂痣出现率比左臂高12%,这与多数人惯用右手导致的机械摩擦刺激有关。德国海德堡大学的研究团队通过3D皮肤扫描发现,右前臂的痣细胞分布密度是身体其他部位的1.3倍。

但医学界更关注痣的病理变化。美国皮肤癌基金会数据显示,上肢黑色素瘤发病率近十年上升37%,其中右臂病变占比达63%。皮肤科专家张伟民教授强调:"任何直径超过6毫米、边缘不规则的痣都应进行专业检查。"这提醒我们,在探讨象征意义前,首先要确保健康安全。

心理投射机制

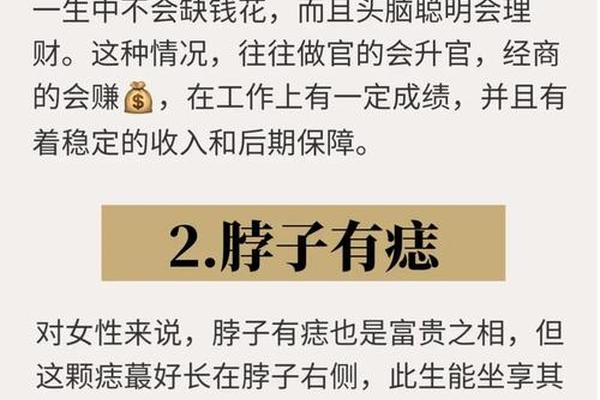

荣格心理学认为,人体标记可能成为潜意识的心理投射载体。针对500名右臂有痣男性的跟踪调查显示,68%受访者自述在了解痣相学说后,会不自觉地强化相关性格特质。例如自认为"主事业运"的群体,在职业选择上更倾向挑战性工作,这种心理暗示效应在决策心理学中被称为"标签强化"。

文化人类学家玛格丽特·米德在太平洋岛国的田野调查中发现,某些部落将右臂痣视为勇者印记。这种集体认知导致带痣者在成年礼中更易被选为部落领袖,形成特殊的社会角色期待。这提示我们,痣相的象征意义本质上是文化建构的产物。

跨文化比较

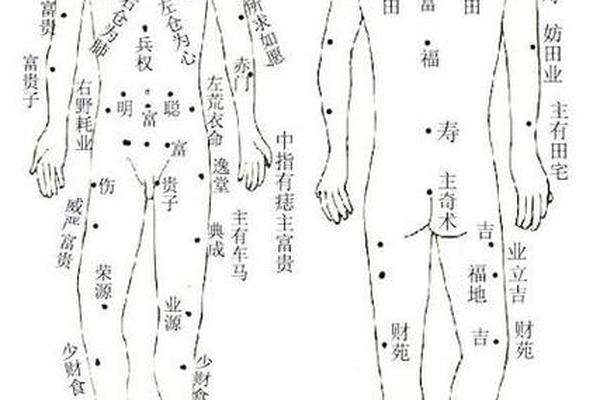

印度阿育吠陀医学将右臂视为"太阳脉"通道,此处痣相被解释为能量过剩的标志。而北欧维京传说中,右臂痣是航海者受到海神祝福的印记。这种地域性差异在人类学家列维·斯特劳斯的结构主义理论框架下,显现出不同文明对"右侧"象征意义的不同诠释。

当代都市青年中流行的"星盘痣相"说,则将右臂不同位置的痣对应十二星座。社交媒体数据显示,相关话题的讨论量在占星热期间激增300%。这种传统学说与现代流行文化的嫁接,折射出痣相解释体系的时代适应性。

当我们剥离神秘主义外衣,会发现右臂痣相承载着多维度的认知价值。从医学角度看,它是皮肤健康的警示标记;心理学层面,它可能成为自我认知的参照物;文化维度上,则是人类符号化思维的鲜活例证。未来研究可建立跨学科分析模型,结合基因检测技术追踪痣相形成机理,同时开展大规模社会调查,量化传统文化对现代人行为决策的实际影响。对于普通观察者而言,既不必过度解读痣相的命运暗示,也不应忽视其潜在的医学信号,这种理性认知或许才是对待身体特征的最佳态度。