在中国传统文化中,面部痣相不仅是容貌的标记,更被视为命运的密码。古人将痣的形态、位置与人的福祸、性格、健康紧密关联,形成了一套独特的风水学说。随着现代医学与美容技术的发展,祛痣成为追求美观的常见选择,但民间仍流传着“吉痣不可点,凶痣需慎除”的观念。如何在传统相学智慧与现代健康需求之间找到平衡?本文将从文化、医学和美学视角,探讨女性面部痣相的深层意义与祛痣的科学原则。

一、传统痣相学中的吉凶分类

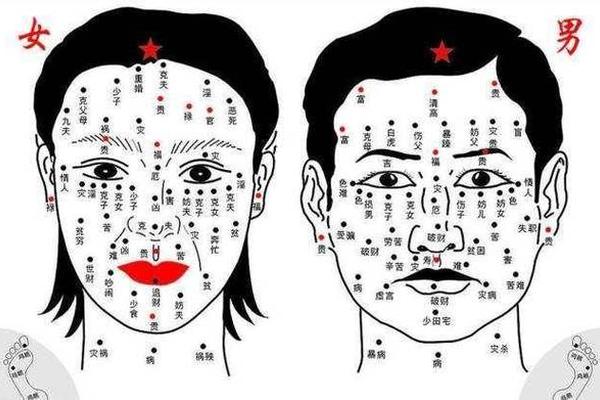

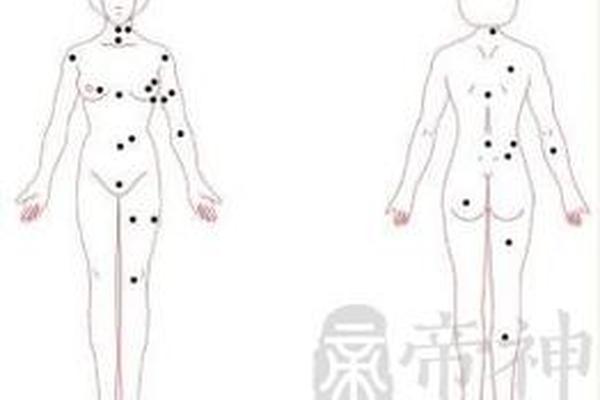

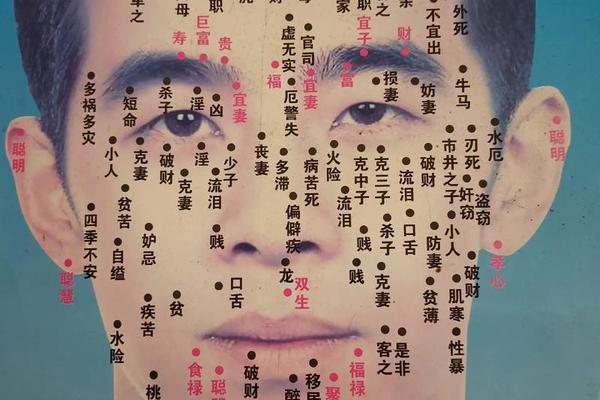

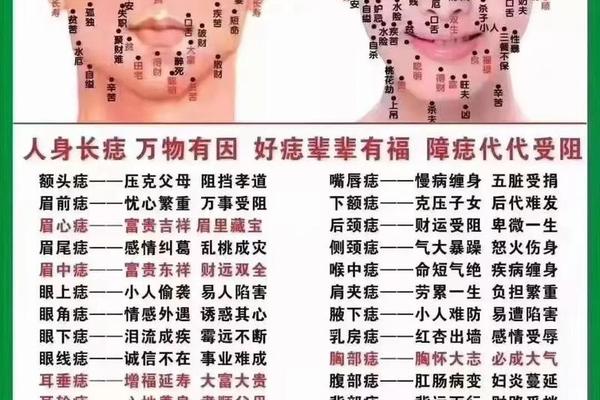

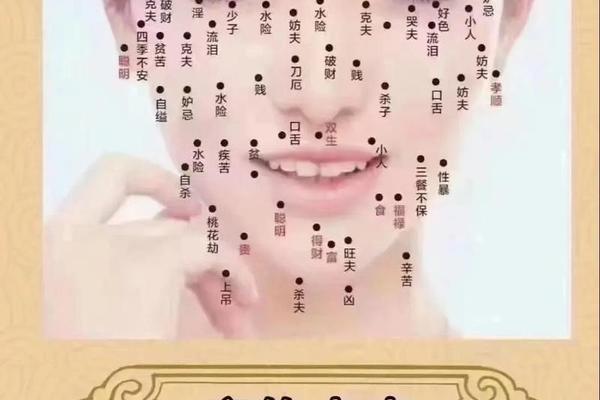

传统相学将面部痣分为“显痣”与“暗痣”,其吉凶判断遵循“藏吉露凶”的原则。显眼处的痣多主不利,如眼尾痣被认为易招桃花劫,鼻翼痣象征财运不稳,这类痣相在古籍《面部26种痣的吉凶意义》中被详细记载。例如奸门(眼尾至发际)有痣者,虽具魅力却易陷入感情纠葛,需警惕婚姻变故;而鼻头痣则可能暗示健康隐患,与中医“鼻属脾胃”的理论相呼应。

暗藏之痣则多被视为福相。眉内痣被称作“草里藏珠”,象征智慧与贵人运;耳垂痣则关联长寿与财运。这类痣相要求色泽“黑如漆、赤如泉”,形态圆润饱满。值得注意的是,古籍特别强调“色晦者凶”——若痣色浑浊暗淡,即便位于吉位也需谨慎处理,这与现代医学对异常色素痣的警惕不谋而合。

二、现代医学不建议祛除的痣相

从医学视角,面部特定区域的痣存在较高风险。危险三角区(鼻根至嘴角连线)分布着丰富的血管网络,此处的祛痣操作可能引发颅内感染,死亡率高达3%-10%。临床案例显示,该区域不当祛除可能诱发海绵窦血栓,导致视力损伤甚至脑膜炎。即便相学认为鼻翼痣主财运不佳,医生仍建议优先考虑健康风险。

黏膜部位的痣(如唇内侧、眼结膜)同样需谨慎对待。这类痣因长期湿润环境更易发生细胞异变,且术后愈合困难。研究发现,口唇黏膜痣的恶变率是普通皮肤痣的1.5倍。频繁摩擦部位的痣(如颧骨、下巴)也需定期监测,相学中“劳碌命”的痣相描述,可能与长期机械刺激导致的细胞异常增生存在潜在关联。

三、文化象征与医学权衡的综合视角

在传统文化中,某些特殊痣相具有双重象征。例如额中痣既代表“少年离家”的孤独,又被视为“天目”智慧的标志。这类矛盾诠释要求现代人采取动态认知:一方面承认文化符号的心理暗示作用,另一方面需结合ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)进行医学评估。研究发现,62%的求美者在了解痣相文化意义后,会重新考虑祛痣决策。

个性化选择成为平衡的关键。对于色泽均匀、边界清晰的“吉痣”,可采用非侵入性手段(如遮瑕)保留文化象征;而对形态不规则、快速变化的痣,即便位于传统“福位”(如眉间),也应及时切除。这种“文化尊重与医学理性并存”的策略,正在被越来越多整形机构采纳。

四、祛痣决策的实践指导原则

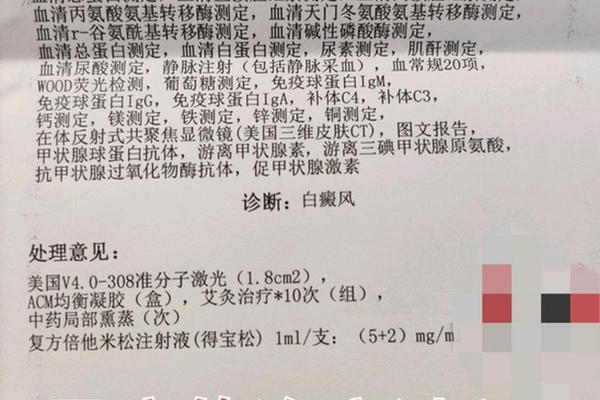

专业评估应作为首要步骤。三维皮肤镜检测可量化分析痣的深度与结构,结合相学位置解读,形成个性化方案。术后护理需特别注意:中医建议祛痣后三月内避免辛辣饮食,以降低“火毒内蕴”风险;现代医学则强调防晒与抗感染,二者在“养护正气”的理念上殊途同归。

心理调适同样重要。针对“祛痣改运”的焦虑,认知行为疗法显示,帮助患者区分文化隐喻与现实风险,可有效降低决策后悔率。对于特殊职业群体(如演员、主持人),建议采用临时性遮盖方案,既满足形象需求,又保留文化印记。

面部痣相承载着千年的文化密码,也面临着现代科学的审视。在祛痣决策中,既要理解“眉间藏珠”的相学智慧,也要警惕“三角区危机”的医学警示。未来研究可进一步探索传统痣相描述与现代皮肤病理学的对应关系,建立跨学科的痣相评估体系。正如《黄帝内经》所言:“有诸内必形诸外”,或许正是这种内外关联的哲学,让痣相文化在科学与传统的对话中持续焕发生机。