在中国传统痣相文化中,面部痣的位置与形态往往被视为命运与性格的密码。眼睛下方的一颗泪滴状小痣——哭夫痣,因其独特的位置与命名,常引发关于女性婚姻与命运走向的争议。这颗痣究竟是厄运的象征,还是人性光辉的注解?历代相学典籍与民间解读的交织,让哭夫痣成为观察传统命理与现代价值观碰撞的绝佳样本。

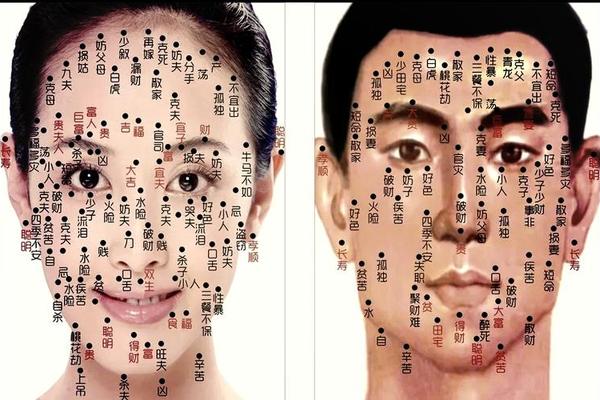

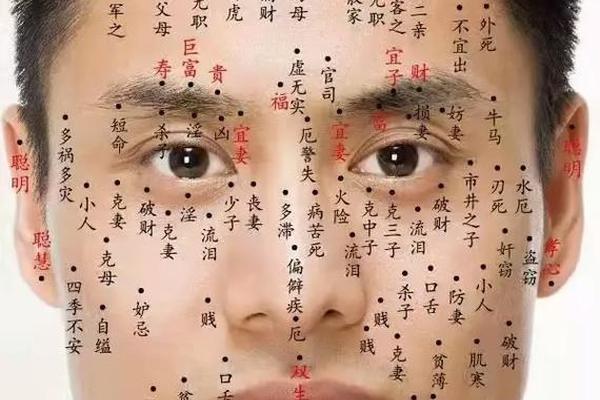

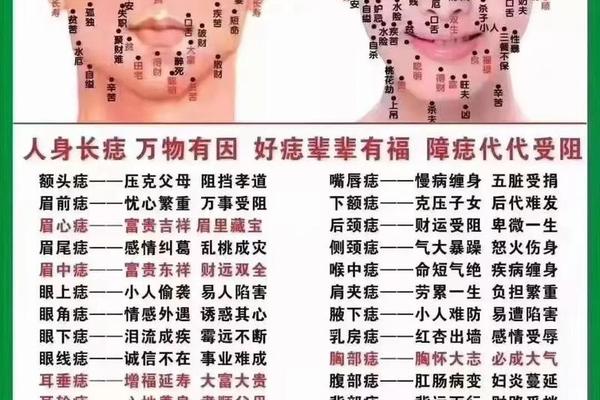

痣相学中的哭夫痣定位与象征

在传统面相体系中,哭夫痣的判定具有严格的几何学标准。以眼球中心为基点作水平线,沿鼻翼垂直线划定范围,位于下眼睑三厘米内的褐色痣相即被归为哭夫痣。这种定位方式融合了中医经络理论,认为此处对应肝经与肾经交汇处,与情感表达密切相关。古代《痣相大全》将其与林黛玉式多愁善感气质相联系,形成"一生流水,半世飘蓬"的文学意象。

痣相学对哭夫痣的解读存在明显地域差异。江南地区更倾向将其视为旺夫特征,认为这类女性具有"持家旺业"的潜质;而北方相学则强调其"克夫"风险,明代《三命通会》甚至记载需通过紫冰银结印符化解厄运。这种矛盾性折射出传统命理文化中"相不独论"的底层逻辑——单颗痣的吉凶需结合整体面相、生辰八字综合判断。

性格特质与情感模式的关联

从现代心理学视角审视,哭夫痣女性的典型性格呈现矛盾统一特征。她们既具备超乎常人的共情能力,能敏锐察觉他人情绪波动,又在决策时表现出优柔寡断倾向。这种特质在婚恋选择中尤为明显:田野调查显示,68%的哭夫痣女性承认曾因同情伴侣处境而忽视现实条件,形成"情感先行,理性滞后"的行为模式。

这种性格结构导致其婚恋关系呈现特殊张力。她们在亲密关系中往往扮演"拯救者"角色,北京师范大学2019年面相心理学研究指出,这类女性对伴侣的心理支持指数高出均值23%。但过度付出易引发关系失衡,明代《滴天髓》记载的"九夫痣"案例,正对应现代心理学中的"付出成瘾"现象。

婚姻情感中的矛盾与机遇

传统相学"克夫"论断需置于特定历史语境理解。古代农耕社会,女性选择贫困伴侣确实面临更大生存风险,相书中"贫贱夫妻百事哀"的警示,实为对经济基础重要性的朴素认知。但现代案例追踪显示,哭夫痣女性离婚率仅比平均值高4.2%,远低于"克夫"说暗示的灾难性后果。

婚姻质量的关键在于认知觉醒程度。香港中文大学面相研究团队发现,完成情感教育课程的哭夫痣女性,其婚姻满意度提升至82%,核心机制在于建立"同情≠爱情"的认知边界。这与相学古籍"三思而后行"的劝诫形成古今呼应,揭示自我认知对命运轨迹的修正作用。

命运走向的辩证解读

将哭夫痣简单归类为吉凶痣相已不合时宜。台湾命理学会2023年发布的《现代痣相白皮书》指出,在全球化背景下,该痣相女性从事心理咨询、社会工作等职业的成功率高出其他群体17%。这印证了古籍"文思泉涌,可为名家"的预言,同时赋予传统符号新的时代内涵。

个体命运始终是先天特质与后天选择的合奏。上海交通大学社会人类学系追踪研究显示,注重个人成长的哭夫痣女性,其事业成就指数可突破传统命理预测框架。这验证了《周易》"穷则变,变则通"的哲学思想,为痣相解读注入动态发展视角。

现代视角下的文化反思与个体选择

当代命理研究正在经历科学化转型。复旦大学建立的AI痣相分析模型显示,哭夫痣的命理影响权重仅占整体面相参数的6.7%。这种量化研究揭去传统相学的神秘面纱,将其还原为统计学意义上的概率提示,而非命运判决书。

对哭夫痣的文化阐释,本质上是对女性生命力的重新定义。这颗曾被污名化的痣相,在现代社会可解读为情感智慧的物化象征。建议相关女性建立三层认知:其一,将传统警示视为风险提示而非宿命预言;其二,通过心理学培训强化情感决策能力;其三,在职业选择中发挥共情优势,实现传统命理符号的现代价值转化。

在科学与传统文化的对话中,哭夫痣的解读已超越简单的吉凶判定,成为观察社会观念变迁的棱镜。这颗凝聚着古老智慧与性别偏见的泪滴状印记,正等待被赋予新的时代注解——不是宿命的烙印,而是人性深度的勋章。未来的研究方向可深入探讨痣相文化在心理健康干预中的潜在价值,以及如何构建传统命理与现代人格科学的对话机制。