中国相学文化中,麻衣神相以其独特的理论体系与形象图解,成为探究人体痣相与命运关联的经典范式。这部源自宋代的相术典籍,将面部与身体的每一处痣痕视作命运密码的具象化表达,通过位置、色泽、形态的解析,构建起一套贯通生理特征与人生轨迹的符号系统。在当代社会,尽管科学理性占据主流,但麻衣神相的痣相学说仍以其神秘的文化基因与生活化的应用场景,持续引发人们对自我认知与命运探索的深层思考。

痣相的吉凶辩证法则

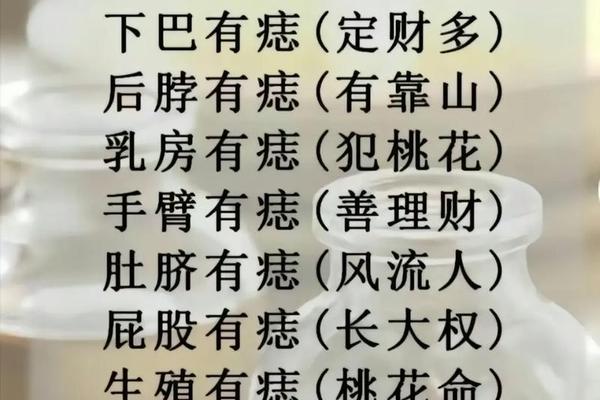

麻衣神相将痣相分为“吉痣”与“凶痣”两大类别,其判断标准融合了形态学与象征学的双重逻辑。所谓吉痣,需满足“黑如漆、红如朱、白如玉”的色泽特征,形态圆润饱满且边缘清晰,如耳垂之痣象征财源广进,嘴角之痣预示衣食无忧。这类痣相常与人体气血运行的通畅相关联,古籍记载“痣若明珠藏锦缎,必是福德深厚人”。

而凶痣则呈现色泽驳杂(如灰褐、暗红)、边缘模糊或形态怪异,如鼻梁痣关联病痛,耳根痣暗示健康隐患。相学理论认为,此类痣相多对应经络阻滞或气血失衡,明代相士陈抟曾言:“痣生凶位,如荆棘蔽道,须以德行化解”。值得注意的是,麻衣神相特别强调动态观察——痣相色泽随时间变化而呈现的明暗转换,被认为是运势流转的微观镜像。

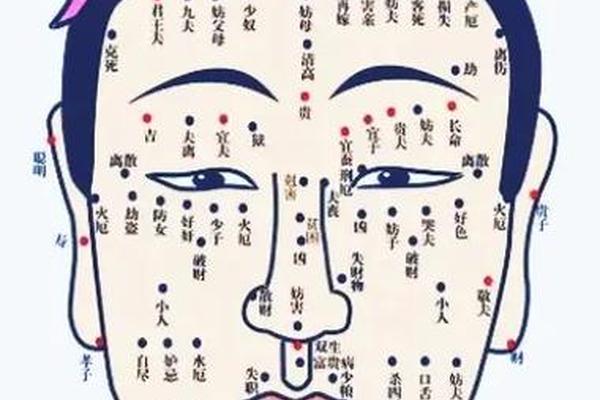

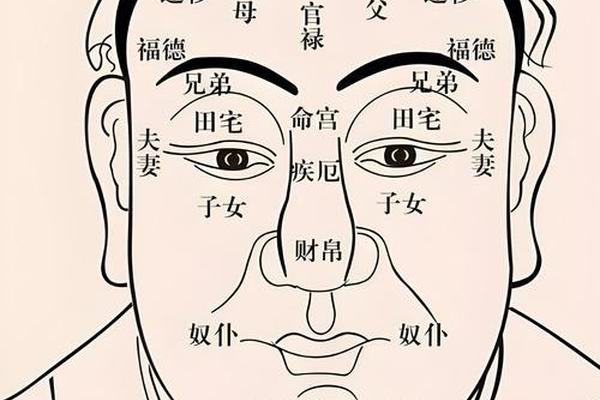

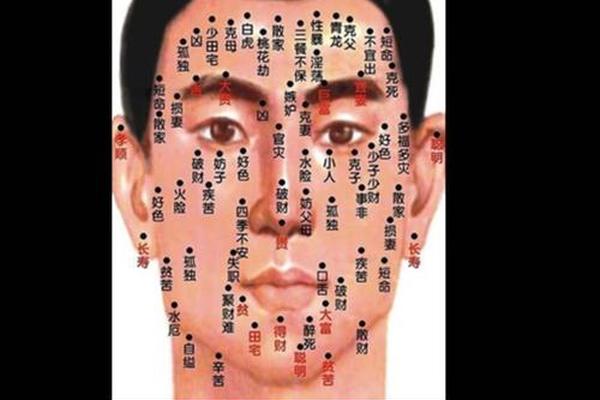

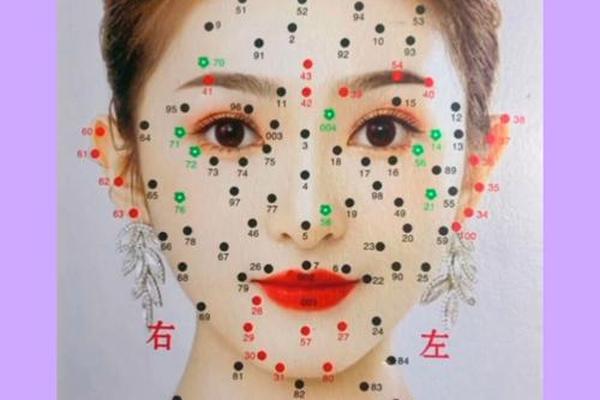

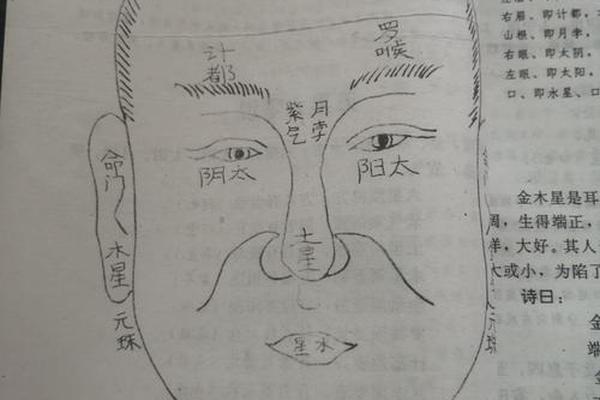

面部十二宫位的命运解码

麻衣神相独创的“十二宫位”理论,将面部划分为命宫、财帛宫、夫妻宫等功能区域,痣相在不同宫位的显现被赋予差异化解读。例如印堂(命宫)之痣,男性主贵、女性主富,此处若出现悬针纹则预示性格偏执;鼻翼(财帛宫)痣相若呈黑色,象征破财风险,而鼻头圆润无痣者则财库丰盈。

这种空间划分蕴含着古代天人感应思想,如迁移宫(前额两侧)的痣相优劣直接关联出行安全与异地发展,田宅宫(上眼睑)痣痕则暗指房产运势。现代研究者发现,十二宫位与中医面部全息理论存在耦合性,例如疾厄宫(山根)的痣相异常常对应呼吸系统疾病,这与《黄帝内经》的面部诊法不谋而合。

相学体系的科学性质疑

尽管麻衣神相构建了严密的理论框架,但其科学性始终面临挑战。反对者指出,痣相本质是黑色素细胞聚集现象,与遗传基因关联度远大于命运隐喻。统计学研究显示,鼻头痣人群的小人困扰发生率并未显著高于普通群体,而所谓“旺夫痣”更多是文化建构的性别期待。

但支持者从跨学科视角提出新解:痣相位置可能反映胚胎发育期的细胞迁移规律,如面部中线区域的痣相(如印堂、人中)因神经嵴细胞分布密集,或与个体应激反应模式存在相关性。社会心理学实验证实,拥有特定痣相(如眉间痣)的个体更容易获得“聪慧”的第一印象,这种认知偏差可能形成自我实现的预言效应。

文化基因的现代转化

在当代美容医学冲击下,麻衣神相衍生出新的诠释维度。相学古籍中“痣宜藏不宜露”的训诫,与微整形领域的痣相修饰技术形成对话——90后群体更倾向于保留象征个性的吉痣(如泪痣),而通过激光祛除鼻翼等“破财位”痣相。电子书《图解麻衣神相》的流行,则标志着相学知识从口传心授向数字可视化传播的转型。

文化学者指出,麻衣痣相学说实质是古代中国人对不确定性命运的符号化掌控,其现代价值不在于预测准确性,而在于提供自我审视的文化镜鉴。当年轻人通过社交平台分享“招财痣妆”时,传统文化基因已在消费主义语境中完成创造性转化。

在神秘与理性之间

麻衣神相的痣相体系,既是古人观察智慧的结晶,也是文化心理的投射装置。在科学祛魅与文化寻根的张力中,它提示我们:面相不仅是生理特征的排列组合,更是历史记忆与文化密码的载体。未来研究或可深入探索痣相分布与神经发育的关联性,以及相学认知模式对决策心理的影响机制。当我们在显微镜下观察黑色素细胞的分布形态时,或许也在凝视着一个民族数千年的命运想象图景。