在中国传统相学体系中,面部痣的位置与命运的关系历来备受关注,麻衣相法更是将人体痣相视为解读吉凶的重要依据。民间常有“面无善痣”之说,但并非所有痣都需祛除——一些特定位置的痣可能暗藏福运、财富或健康预警,贸然处理反而可能破坏运势平衡。本文结合麻衣相法的核心理论与现代医学认知,系统梳理面部不可轻易祛除的痣相特征及其深层逻辑。

一、吉痣与凶痣的形态鉴别

麻衣相法强调“痣分贵贱”,其判断标准首重形态特征。吉痣通常具备圆润饱满、色泽纯正(如朱砂红或漆黑色)且凸起分明的特点,这类痣即使处于传统认知中的“凶位”,也可能转化为转运契机。例如耳垂圆痣主财库丰隆,若其色泽明亮如珠,实为聚财之相,祛除反而可能破财。反之,边缘模糊、色泽浑浊(如灰褐色)或伴有皮肤病变的痣,即便位于吉位也需警惕,此类痣相多与健康隐患相关,可结合医学建议处理。

痣相的动态变化同样值得关注。古籍记载“痣色转赤防官非,突生毫毛主升迁”,若原有吉痣出现颜色变暗、体积增大或伴随痛痒,可能预示运势转折,此时祛除需慎之又慎。如鼻梁突然出现的灰褐色痣,既可能对应《麻衣神相》所述“病苦之兆”,也可能是内脏疾病的体表映射,需通过医学检查判断处理方式。

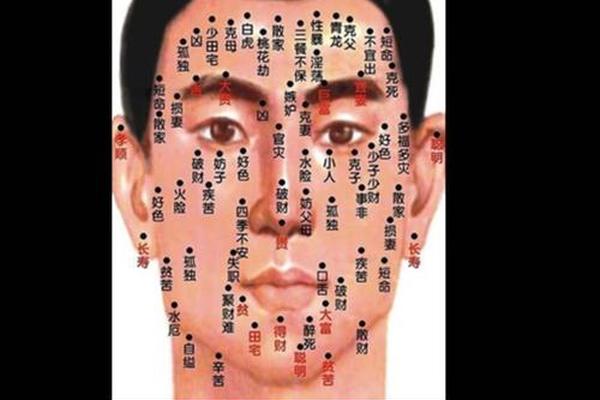

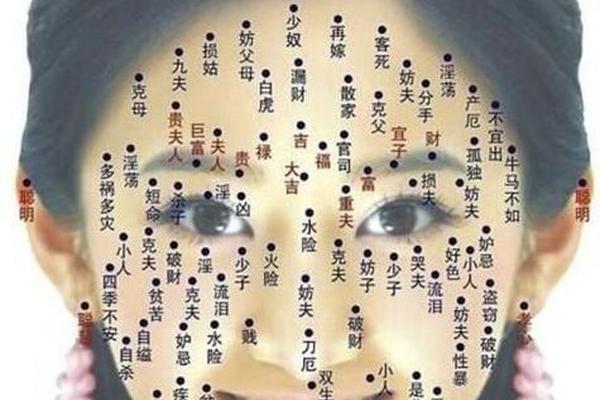

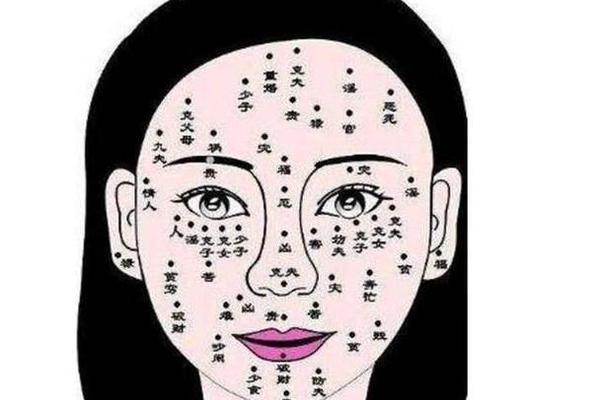

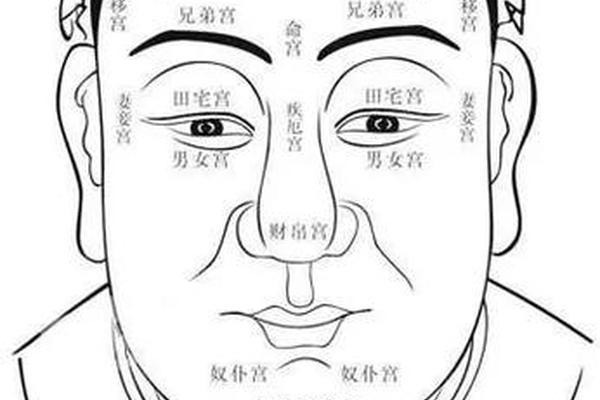

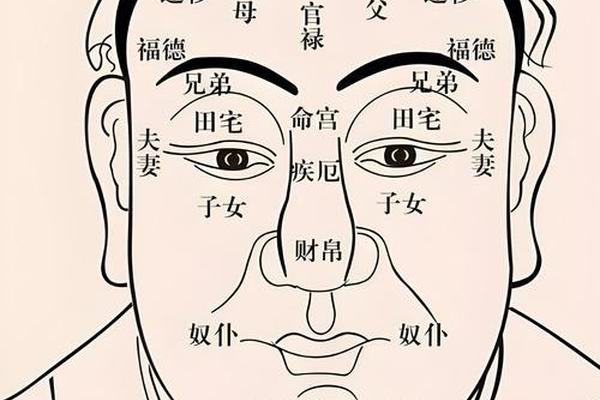

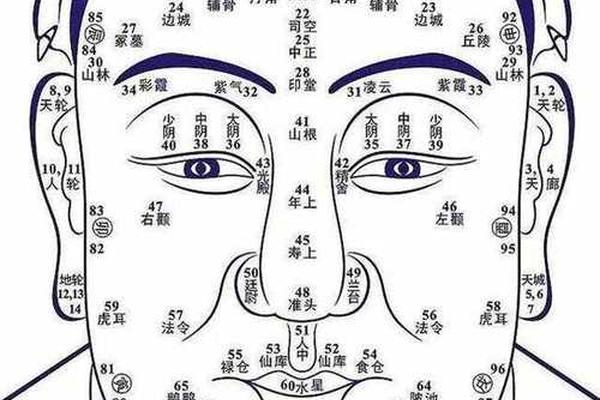

二、十二宫位的禁忌痣相

面部十二宫位中,某些关键区域的痣具有特殊命运指向。命宫(印堂)的圆润红痣被视作“将星痣”,主贵气通达,此处祛痣可能削弱个人气场与决策能力,明代相书《柳庄相谱》记载多位名臣将相皆具此相。而夫妻宫(眼尾)的漆黑色痣,在相学中象征情感忠诚度,若强行祛除可能引发婚恋波折,这与现代心理学中“体表标记对自我认知的影响”理论形成有趣呼应。

财帛宫(鼻部)的痣相尤为复杂。鼻头圆痣虽易招小人,但若配合鼻梁挺拔的“伏犀鼻”,实为经商者化解危机的护身符,清代徽商群体中盛行保留此类痣相。但鼻翼的痣相则需区别对待,《神相全编》明确指出“兰台痣漏财,准头痣守成”,鼻翼痣多主破财,而鼻尖痣反利财富积累,这种矛盾性要求结合个人职业特性综合判断。

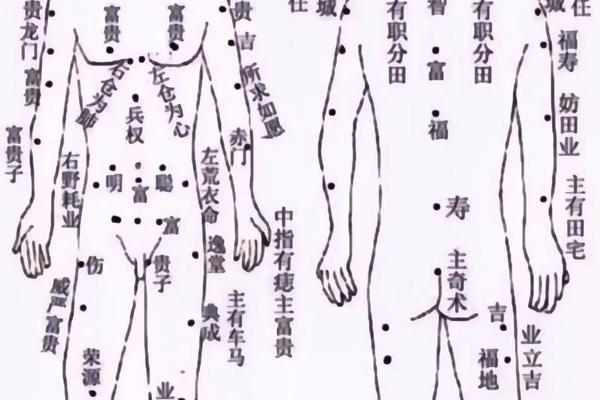

三、特殊功能区的守护痣

某些痣相承担着特殊的生理预警功能。山根(鼻梁根部)的稳定型黑痣,在相学中关联心脑血管健康,现代医学统计显示该区域色素沉着与慢性疾病存在相关性。下眼睑的“子女宫”若存在天然泪痣,既可能预示生殖系统特质,也可能反映淋巴代谢特征,此类功能性痣相祛除前需进行遗传咨询。

从能量医学视角观察,眉间、唇周等穴位密集区的痣相具有生物磁场调节作用。相书记载“眉藏彩痣智谋深”,此处痣相常对应松果体活跃人群,强行祛除可能影响神经内分泌平衡。而口角上方的“食痣”,除象征衣食无忧外,解剖学显示该区域痣细胞多与消化神经丛相关联,处理不当可能引发功能性胃肠紊乱。

四、相学智慧与现代科学的平衡

处理面部痣相应建立多维评估体系。对于传统文化认定的“贵痣”,可借助皮肤镜检测判断病理风险,如耳垂富痣若为复合型痣细胞巢,则需定期医学观察而非简单祛除。颧骨部位的“权力痣”在相学中主领导力,但该区域紫外线暴露度高,若发现形态异常应及时处理,体现“信而不迷”的理性态度。

建议建立个性化的痣相管理策略:首先进行专业皮肤检测排除恶变风险;其次结合生辰八字分析痣相的命理权重;最后通过微整形手段实现美学调整与运势保全的平衡。对于文化遗产中的矛盾记载(如鼻头痣既主招小人也主聚财),可参考历史人物案例研究,曾国藩的面相分析显示,其鼻侧痣相恰成“制煞化权”的特殊格局。

面部痣相作为连接传统智慧与现代科学的特殊载体,其处理决策需超越简单的吉凶判断。在保留文化遗产精髓的应建立跨学科分析框架,既要尊重“天垂象,见吉凶”的相学逻辑,也要遵循“早发现,早干预”的医学原则。未来研究可深入探讨特定痣相与表观遗传学的关系,以及心理暗示在痣相运势中的调节机制,为传统文化注入新的科学内涵。