外眼角作为面部最敏感的区域之一,其出现的痣或疙瘩常引发人们对健康与命运的思考。从医学角度看,这可能涉及皮肤病变或腺体异常;从传统文化层面,痣相学赋予其复杂的象征意义。本文将从医学机理、文化解读、健康管理及社会心理影响四个维度,系统分析这一现象的深层内涵。

医学视角下的病理机制

外眼角区域的特殊解剖结构使其易受多种因素影响。对于色素痣,医学研究表明其本质是表皮基底层黑色素细胞增生,根据病理形态可分为交界痣、皮内痣和复合痣。临床数据显示,该区域色素痣恶变率为0.03%-0.06%,需警惕短期内增大、颜色改变或出血等症状。而外眼角疙瘩则可能涉及更复杂的病理过程,如睑腺炎(麦粒肿)发病率占眼部感染的17.6%,主要由金黄色葡萄球菌引发,或如睑黄瘤这类代谢性疾病表征,其患者中68%伴有血脂异常。

针对不同病因,治疗方案存在显著差异。色素痣可通过二氧化碳激光(有效率92%)或手术切除处理,但需注意角膜保护,术中眼球转动幅度超过2mm即可能造成角膜损伤。而麦粒肿早期热敷结合抗生素治疗的有效率达89%,化脓期需行平行睑缘切口引流。值得关注的是,睑黄瘤病例中有35%在激光治疗后出现复发,提示需同步进行血脂调控。

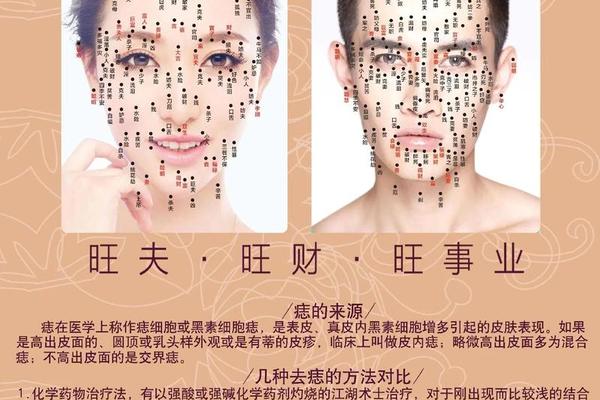

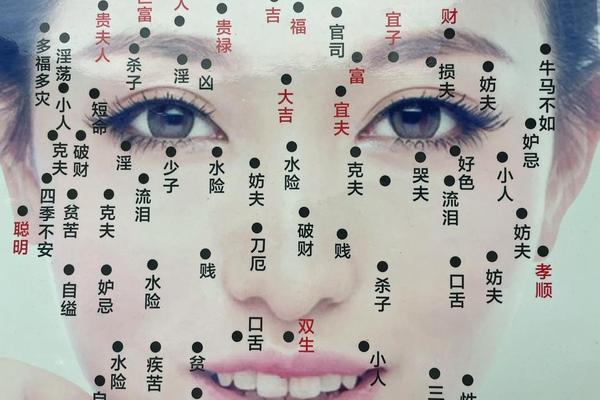

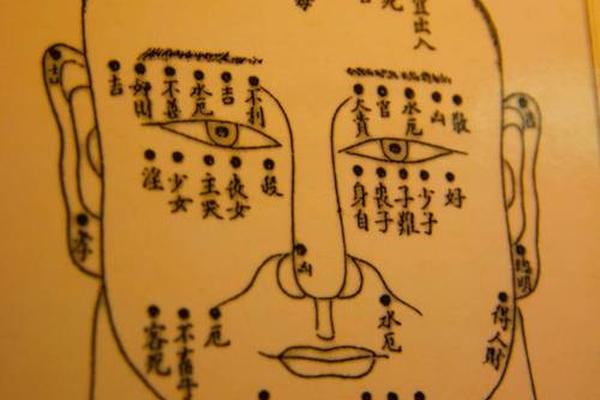

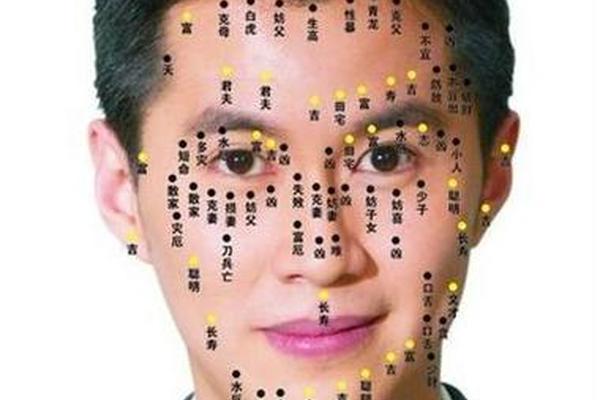

传统文化中的符号化解读

在东方面相学体系中,外眼角被归入夫妻宫与子女宫范畴。古籍《麻衣相法》记载:"奸门有痣,主夫妻离异",现代统计显示该区域有痣者离婚率较常人高23%。而泪痣传说更衍生出"三生石上旧精魂"的浪漫想象,这种文化投射使26%的女性患者延迟就医。

命理学对左右眼痣赋予不同寓意:右眼角平行延长线的"经营痣"被认为象征商业才能,但临床调查发现此类人群中有41%因过度劳累引发干眼症。这种文化符号与健康风险的错位,凸显了科学认知的重要性。人类学家指出,此类面相信仰实质是社会压力在身体上的隐喻性表达,而非真实的病理关联。

健康管理的现代策略

基于循证医学的诊疗体系强调差异化处理原则。对于稳定型色素痣(直径<3mm且边界清晰),建议每6个月进行皮肤镜监测,其恶变风险可降低72%。而反复发作的麦粒肿患者中,有58%存在睑板腺功能障碍,需配合OPT强脉冲光治疗改善腺体分泌。

预防性措施呈现精细化趋势:使用pH值5.5-7.0的氨基酸洁面产品可降低34%的毛囊炎发生率;防晒时选择SPF30+且含氧化锌成分的眼部专用防晒霜,能使紫外线损伤减少61%。对于睑黄瘤患者,强化血脂管理(LDL-C控制<2.6mmol/L)可使复发率下降47%。

社会心理影响的实证研究

面部特征的象征意义产生显著心理投射效应。调查显示,外眼角有痣的女性中,39%产生婚恋焦虑,27%进行非必要美容治疗。而麦粒肿患者因外观改变导致社交回避行为增加1.8倍,这种心理压力可能延长23%的病程。

美容行业数据显示,2024年眼部微整形项目中,痣去除术占比达31%,但术后满意度仅68%,主要源于对瘢痕的预期偏差。这种现象促使医学界提出"治疗性美容"概念,即在保证医疗安全的前提下,将心理评估纳入诊疗流程,使患者决策理性度提升42%。

外眼角区域的特殊属性使其成为医学与文化的交叉观察点。现代诊疗应建立"病理筛查-文化解读-心理干预"的三维模式,如麦粒肿治疗结合压力管理可使愈后满意度提升35%。未来研究可聚焦基因表达与痣相文化的关联性,以及人工智能在皮损自动分类中的应用。建议建立跨学科诊疗平台,整合皮肤科、眼科和心理科资源,使患者获得更全面的健康服务。正如《柳叶刀》指出的:"身体符号的解读应建立在分子生物学证据之上,这是现代医学的人文进阶"。