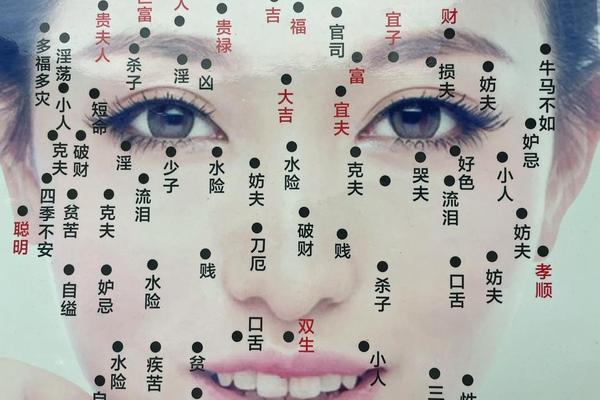

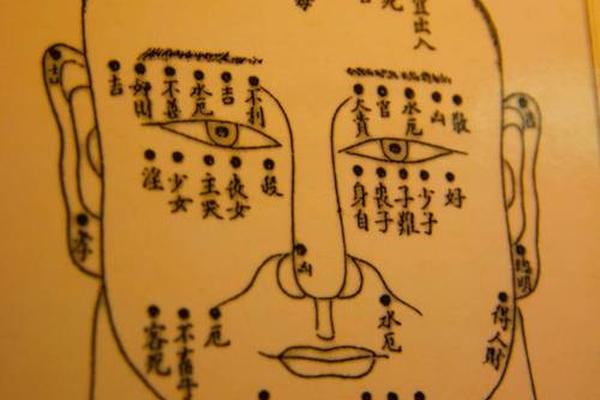

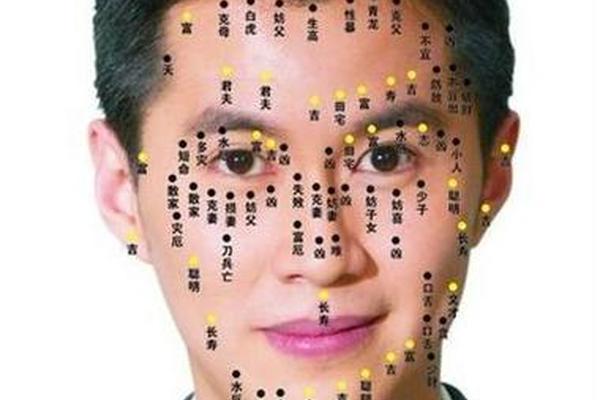

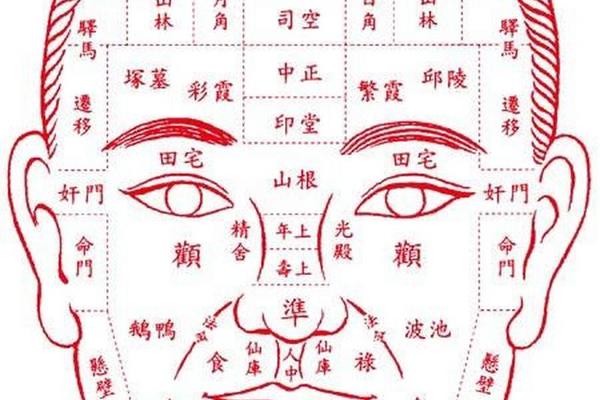

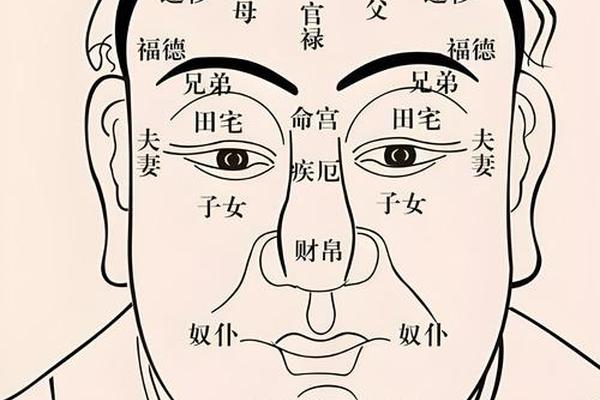

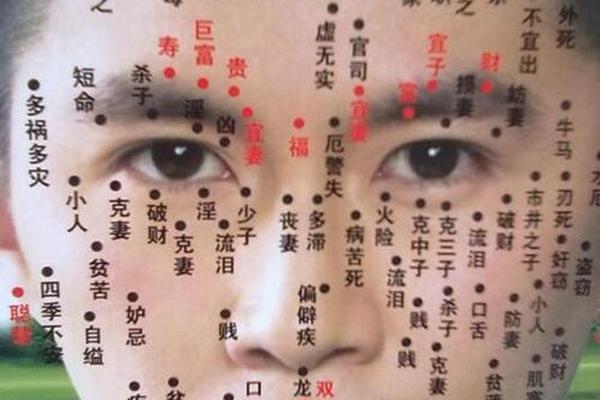

传统痣相学以中国古代相术为基础,将人体皮肤上的痣视为解读命运的关键符号。根据《相学精义》的注解,痣相学遵循“面无善痣”的核心原则,认为面部任何位置的痣均与吉凶相关,例如额痣象征事业阻碍,鼻痣暗示破财风险,而眼尾痣则预示婚姻波折。这种理论体系将痣的位置、形态、色泽与人体脏腑功能、社会关系相勾连,如鼻部痣相对应生殖系统特征,体现了“有诸内必形诸外”的哲学观。

在吉凶判定上,传统学说强调“显痣多凶,隐痣多吉”的二分法。显痣即面部、手足等可见部位的痣,常被赋予负面寓意,例如网页19指出唇周痣象征小人困扰,颧骨痣暗示权力纠葛;而隐痣如背部、胸腹等隐蔽位置的痣,则被认为主富贵或才华。红痣与黑痣的吉凶分野尤为显著:红痣多象征福泽(如“跪拜痣”代表权贵),黑痣则多与灾厄关联,但若黑痣生毛或色泽鲜亮,可转化为吉兆。

二、痣相的医学解析与文化象征冲突

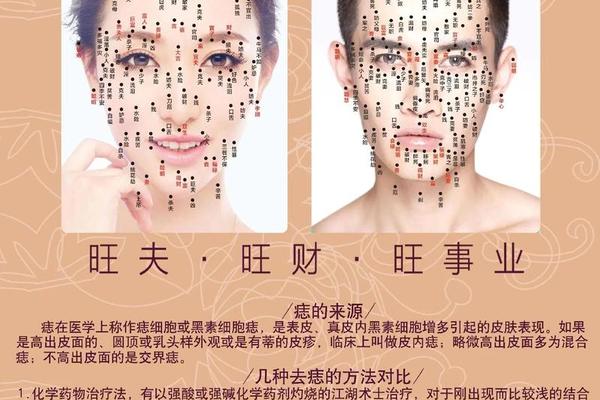

现代医学视角下,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变。研究表明,痣的形成与遗传、紫外线暴露及激素变化密切相关,例如青春期或妊娠期激素波动可能导致新痣生成或原有痣颜色加深。医学上关注痣的ABCDE原则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径过大、快速变化)以判断恶性风险,与传统相学中“痣点变改因修德”的因果论形成鲜明对比。

痣相学的文化象征属性则体现了古代社会对身体的隐喻性认知。例如网页11提及敦煌《相书》残卷将脚底痣视为“富贵之兆”,而法令纹痣被解读为领导力的象征。这种符号化解读常与生理特征相悖:如鼻部痣相在相学中对应生殖器特征,实为体相学的类比思维,缺乏解剖学依据。当代社会对痣相的认知呈现出矛盾性——既有人通过点痣试图改变运势,也有人将其视为独特个性符号,反映出传统信仰与现代科学观的碰撞。

三、社会心理影响与个体行为选择

痣相学对个体的心理暗示作用不容忽视。研究发现,特定位置的痣可能强化自我认知,例如额头正中的痣被认为象征文学天赋,可能促使个体选择艺术职业;而耳部痣相常与“聪明但体弱”的标签关联,可能影响健康管理行为。社会评价体系亦受此影响:颧骨痣被视为“贵人相”可能提升职场信任度,而唇部痣的“多情”标签则易引发道德评判。

个体对痣的处理行为折射出文化认同差异。部分人选择保留“吉痣”以增强自信,如网页25提及臀部痣象征财运而受追捧;另一些人则通过激光或手术祛除“凶痣”,例如眼尾痣因关联婚姻危机成为常见祛除目标。值得注意的是,此类行为可能伴随风险:医学案例显示,非专业点痣可能导致感染或误判恶性病变。平衡传统文化心理与科学健康观念成为现代社会的必修课。

四、未来研究与应用方向探析

跨学科研究或为痣相学提供新视角。文化人类学可深入解析不同地域痣相释义差异,如网页11所述敦煌相术与《麻衣相法》的体系分歧;心理学则可量化研究痣相标签对自我效能感的影响机制。医学领域需加强公众教育,例如开发AI痣相分析工具(如专利CN104537357A所述人脸痣检测技术),在识别传统吉凶位置的同时提示医学风险。

在应用层面,建议建立痣相文化数据库,系统梳理历史文献中的相术逻辑,如网页11提及的73部相书典籍整理工程;同时推动传统相学与现代皮肤科学的对话,例如探讨“红痣主吉”说与血管痣医学特征的关联性。对于个体而言,理性认知痣相的双重属性——既作为文化遗产的符号载体,又是皮肤健康的观察窗口——或将成为化解传统与现代张力的关键。

总结

痣相道同作为连接古代智慧与现代科学的特殊文化现象,其价值不仅在于吉凶预测的功能性,更在于揭示了人类社会对身体符号的认知演变。传统理论中“面无善痣”的体系与医学的黑色素细胞理论形成奇妙共振,而红痣吉凶论则凸显了色彩象征的文化建构性。未来研究需在尊重文化多样性的基础上,构建科学的痣相认知框架,使这颗微小的皮肤印记既能承载文化记忆,又能成为健康管理的有效切入点。对于公众而言,既要警惕过度迷信导致的非理性行为,也应珍视其作为文化基因的独特魅力。