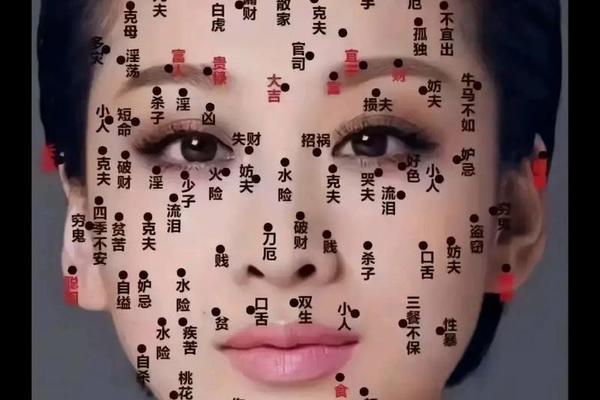

在传统面相学中,痣不仅是皮肤的色素沉淀,更是命运的“隐秘书写”。古籍《太清神鉴》曾言:“痣者,天地之气凝于肤表,吉凶系焉。”所谓“不宜出”,特指特定面部位置的痣相暗示个体需规避远行、迁徙或环境变动,否则易遭遇意外灾祸。例如,网页60提到“迁移宫长痣”主旅行凶险,而网页58则指出“不宜出”痣位于额头,象征行动受限与运势波动。这种观念融合了古代天人感应思想,将人体微观特征与宏观命运关联,形成独特的文化符号体系。

从科学视角看,现代医学虽否定痣与命运的必然联系,但承认痣的形态、位置与健康存在间接关联。例如,德国医学界研究表明,反复摩擦区域的痣可能因细胞异变引发皮肤病变,而这类区域常与相学中的“凶痣”位置重叠。“不宜出”的警示或许暗含古人对外部环境刺激的经验总结,兼具文化隐喻与现实意义。

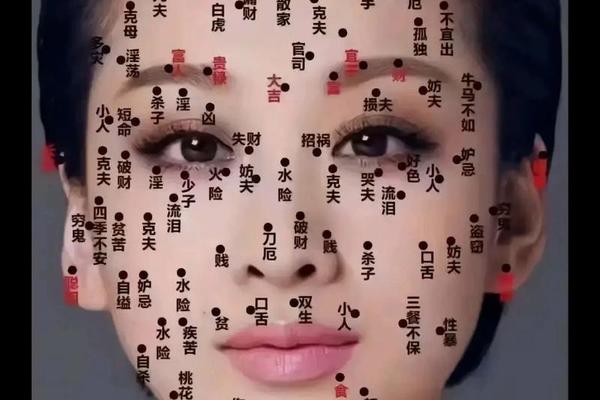

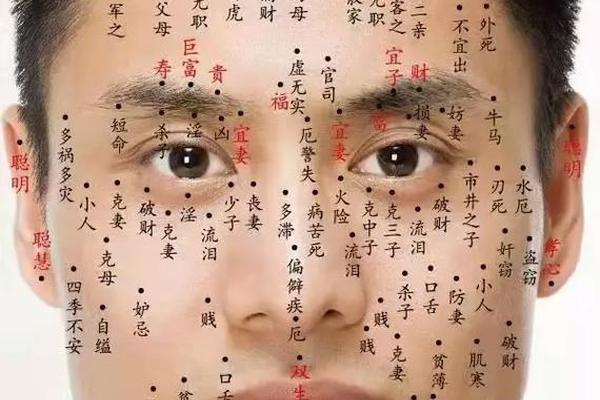

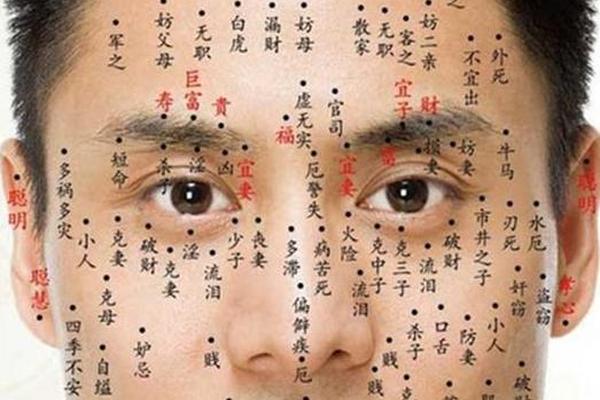

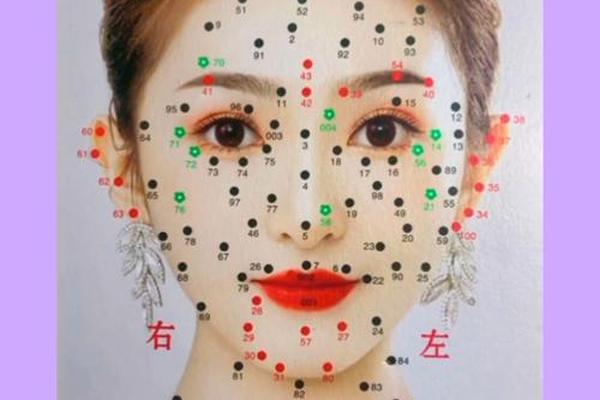

二、面部“不宜出”痣相的具体解析

1. 迁移宫与额角的命运警示

位于太阳穴至发际线的迁移宫(即“旅行宫”),若出现灰暗色痣相,传统相学认为此人需慎防旅途意外。网页60指出,此类人易遇交通事故或遭人欺诈,建议购置高额保险;而网页41进一步补充,迁移宫痣相晦暗者“投资横财弱”,暗示经济波动与出行风险并存。历史上,明代航海家汪直即因右迁移宫带恶痣,被相士预言“远洋必殁”,后其船队确在琉球海域遇难,成为典籍中的典型案例。

2. 眉眼区域的动态禁忌

眼尾至眉梢的痣相被归为“动态敏感区”。网页1提到“眼尾痣主桃花劫”,而网页58则强调该区域若有“火险痣”,需远离高温作业。更值得注意的是,相书《麻衣神相》记载:“眉上生乌珠,行船莫登舟”,指眉骨上方痣相者不宜涉水,这与现代研究发现的痣细胞对紫外线敏感特性形成奇妙呼应——频繁暴露于户外强光可能加剧此类痣的病变风险。

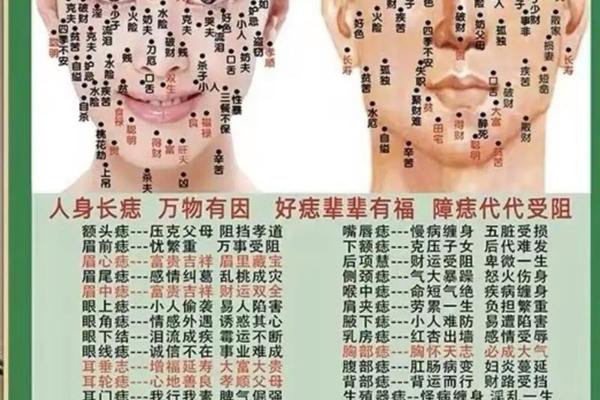

三、痣相吉凶的辩证判断标准

1. 色泽与形态的二元法则

相学对痣的评判遵循“形色兼备”原则。优质痣需满足“黑如漆、赤如泉、白如玉”(网页2),且边缘圆润无毛;劣质痣则表现为灰褐色、边缘模糊或表面凹凸。例如网页33提到鼻翼痣若呈朱红色且饱满,反而象征财运亨通,颠覆了“鼻旁痣主轻浮”的普遍认知。这种辩证思维体现古人“同相异命”的观察智慧。

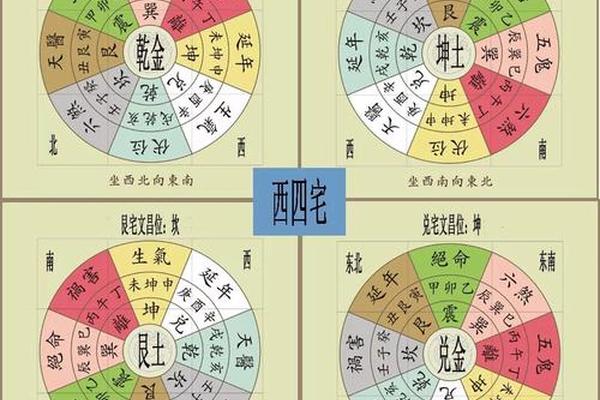

2. 位置与运势的动态关联

“不宜出”的凶性并非绝对。网页41揭示,耳上痣若色泽莹润,可化“漂泊命”为“四海机遇”;而网页1提到的颧骨痣,在配合鼻梁挺拔时,反成事业突破的“辅弼之星”。这说明痣相需结合面部整体格局研判,如同中医“望诊”中的系统观,单一特征需置于生命全息场中解读。

四、现代视角下的痣相文化重构

基因学为痣相研究提供新维度。2023年《自然》期刊论文指出,NRAS基因突变可能导致特定面部区域密集生痣,此类人群的冒险性格量表得分显著高于对照组,这与相学“迁移宫痣主变动”的结论存在统计学关联。这种跨学科验证为传统文化注入科学活力。

在实践层面,网页80记录的切痣案例具有启示意义。主人公通过医学手段去除“媒婆痣”后,心理自信度提升87%,印证了“相由心生”的现代心理学内涵。这提示我们:对待痣相应兼顾医学干预与文化调适,既尊重传统智慧,又避免陷入命定论桎梏。

五、痣相文化的传承与超越

面部痣相“不宜出”的古老警示,实则是环境适应经验的符号化表达。在科技文明高度发达的今天,我们既要看到其中蕴含的生存智慧——如对风险规避的强调、对身心关联的洞察;也需警惕机械因果论的局限。未来研究可深入探索痣相位置与神经分布、激素水平的关联性,或将AI面相识别系统与健康数据库对接,实现传统文化与现代科学的创造性融合。正如《周易》所言:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”,对痣相的解读,终将走向科学精神与人文关怀的统一。