在人类皮肤上,痣的存在如同一本隐形的密码书,既有生物学层面的遗传印记,也承载着文化传统中的命运隐喻。先天痣作为出生时便伴随个体的特殊标记,其是否需要化解或切除,长久以来在医学与民俗间交织出复杂的讨论。医学关注健康风险与功能干预,相学则赋予其吉凶象征。这种双重性使得先天痣的处理不仅涉及科学判断,更需考量社会心理与文化认同的平衡。

医学视角:健康风险与干预标准

从医学角度看,先天性痣的本质是黑素细胞的良性增生,但部分类型存在恶变为黑色素瘤的潜在风险。研究显示,直径超过20厘米的巨大先天性痣(CMN)的终生恶变风险约为10%-12%。这类痣因体表面积大且可能伴随卫星痣,需通过组织病理学检查和皮肤镜动态监测。位于易摩擦部位(如手掌、足底、腰部)或出现形态异常(如边界模糊、颜色不均、快速增大)的痣,医学建议优先切除以预防癌变。

并非所有先天性痣均需干预。小型或中型CMN(直径小于5厘米)的恶变概率极低(0%-5%),医学上主张观察而非手术。对于形态规则、无痛痒症状的痣,盲目切除可能带来不必要的瘢痕或感染风险。例如,美国国立癌症研究所提出的“ABCD法则”(不对称性、边缘、颜色、直径)为普通痣与恶性黑色素瘤的鉴别提供了科学依据。医学干预需基于个体化评估,而非一概而论。

相学文化:命运符号与心理暗示

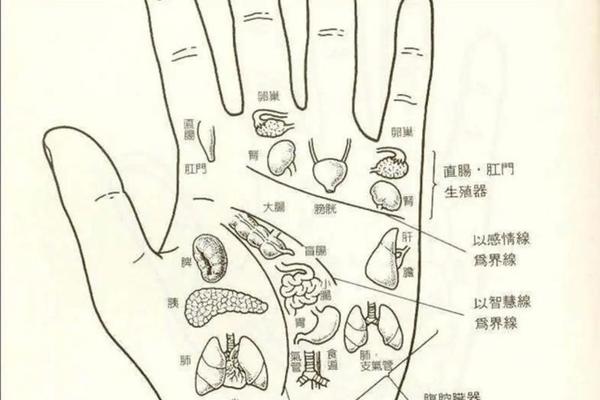

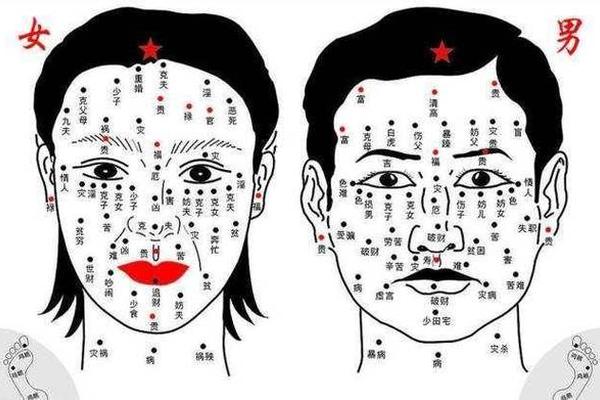

在传统相学中,痣的位置、形状与色泽被赋予强烈的吉凶意义。例如,面部痣常被解读为“天刃坐命”或“克夫相”,而手足痣则可能象征劳碌或灾厄。这种文化建构虽缺乏科学依据,却深刻影响部分人群的心理状态。研究显示,对“凶痣”的迷信可能引发焦虑、自卑等心理问题,甚至导致过度医疗行为。

相学的象征体系亦非全然消极。部分文化将特定位置的痣视为“福痣”,如眉间痣象征智慧,耳垂痣代表财富。这种心理暗示可能通过“自我实现预言”效应影响个体的行为模式。例如,相信“吉痣”者更倾向于积极社交,而“凶痣”者可能回避人际交往。化解痣相的真正意义在于消解负面心理暗示,而非改变生理标记本身。

治疗决策:科学与需求的平衡

是否切除先天痣需综合医学指征与个体需求。对于高风险痣,手术切除是首选方案。临床数据显示,早期切除巨大CMN可将黑色素瘤风险降低至1%以下。近年来,新型局部疗法如MEK抑制剂和免疫调节剂SADBE的研发,为无法手术者提供了非侵入性治疗选择,其通过激活巨噬细胞清除异常黑素细胞,同时预防肿瘤形成。

对于低风险痣,治疗决策更需尊重个体意愿。激光治疗因其创伤小、恢复快的特点,成为改善美观的主流选择,但存在10%-20%的复发率。值得注意的是,心理干预同样重要。认知行为疗法(CBT)可帮助患者区分医学事实与文化迷信,减少因“痣焦虑”引发的非理性行为。

心理与社会:符号祛魅与自我认同

先天痣的存在本质是生物学现象,但其社会意义随文化语境变迁。现代医学的普及正在消解传统相学的绝对权威。调查显示,年轻一代更倾向于将痣视为个性化特征,而非命运标签。这种认知转变促使更多人基于健康或审美需求而非迷信决定是否去痣。

文化惯性依然存在。在东亚地区,约34%的求美者因“面相改运”诉求选择点痣。对此,医学界提出“最小干预原则”:在确保安全的前提下,适度满足心理需求。例如,对无健康风险的“凶痣”,可采用临时性遮瑕或纹身覆盖,而非直接切除。

在理性与人文之间寻求共识

先天痣的处理本质是科学理性与文化价值的对话。医学标准应作为决策基石,优先防范健康风险;而文化心理需通过教育与沟通逐步引导。未来研究可深入探索基因编辑技术对先天性痣的预防潜力,或开发更精准的无创监测手段。对于个体而言,理解“痣”的双重属性——既是生物学标记,也是文化符号——方能做出兼顾健康与心理的理性选择。正如皮肤科医学的核心理念:治疗疾病,也尊重人性。