人体上的痣,既是传统文化中解读命运的神秘符号,也是现代医学预警健康风险的观察窗口。在东方命理学中,《痣相大全》将痣分为显痣与隐痣,认为其颜色、位置与形态暗生吉凶;而现代皮肤科学则通过ABCDE法则评估痣的癌变风险。这种传统与现代的交织,揭示了人类对身体标记的双重认知——既是对未知的敬畏,也是对生命科学的探索。

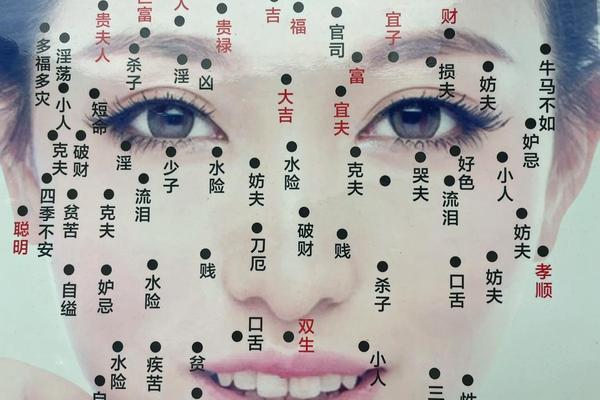

传统痣相的吉凶判断

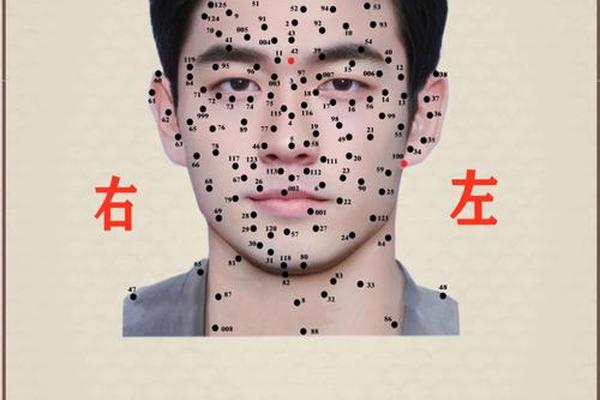

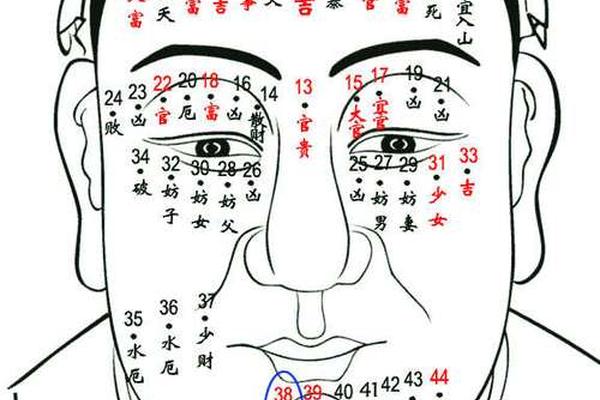

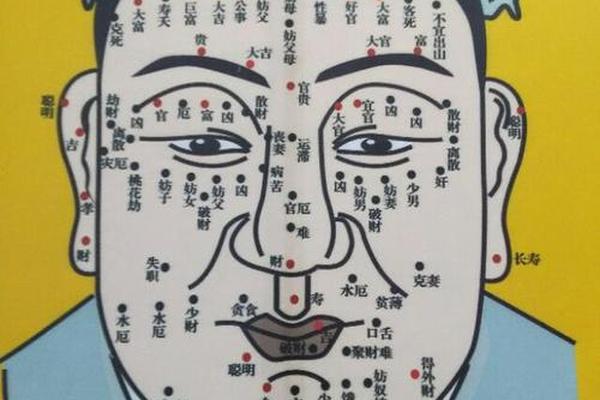

传统痣相学以"显隐有别,形色定命"为核心逻辑。显痣(如面部、手足等暴露部位)被认为多主凶,而隐痣(如躯干、腋下等遮蔽部位)则被视为吉兆。善痣的典型特征包括:颜色如漆似朱、形状圆润规整、表面凸起且带有光泽,甚至伴随毛发(称为"福禄须")。例如古籍记载的"跪拜痣",即色泽鲜红、形态丰隆的痣相,象征贵人相助与官运亨通。

恶痣则呈现颜色晦暗(如茶褐色或灰黑色)、边缘模糊、扁平凹陷等特征。相学典籍特别警示"中毒痣"(下唇下方)易受阴湿之害,"泪痣"(眼角下方)预示情感波折,而足底痣虽在民间被视作"富贵痣",实则因频繁摩擦存在医学风险。这种传统认知虽缺乏科学依据,却暗合现代医学对特殊部位痣的关注。

医学视角的良恶鉴别

现代医学通过形态学与病理学构建了系统的痣评估体系。ABCDE法则作为核心工具:

2023年《PLOS Medicine》研究揭示,痣的数量与激素水平相关,超过15颗直径≥3mm的痣可能提示乳腺癌风险升高,这种关联性在绝经后女性中尤为显著。医学界建议对易摩擦部位(手足掌、腰带区)及直径>5mm的痣进行重点监测。

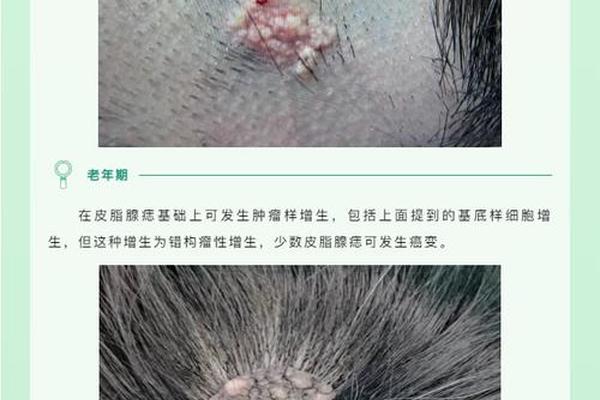

动态观察与科学干预

痣的稳定性是判断良恶的关键指标。浙江大学程浩教授团队分析100余例患者发现,短期内迅速增大(月增速>1mm)、表面破溃或伴卫星灶的痣,恶性转化风险增加7.3倍。上海市皮肤病医院数据显示,激光祛痣后复发病灶中,23%经病理确诊为基底细胞癌。

科学处理需遵循分级原则:

1. 直径<3mm且皮肤镜显示色素均匀者可激光治疗

2. 特殊部位或形态可疑者建议手术切除并病理检测

3. 已出现瘙痒、渗液等症状需立即就诊

美国癌症协会强调,规范处理可使早期黑色素瘤5年生存率从<10%提升至98%,而盲目使用腐蚀性药水点痣可能刺激细胞恶变。

多维认知的融合启示

从相学的"红痣主吉"到医学的"颜色混杂预警",人类对痣的认知完成着神秘主义向实证科学的跨越。当前研究显示,传统痣相中"隐痣多吉"的观点,与现代医学"减少紫外线暴露"的防护策略存在内在一致性。未来研究可深入探索:

建议公众建立"双重认知框架":既尊重文化传统中痣相的象征意义,更需掌握ABCDE自检法则,对特殊部位痣进行年度皮肤镜监测。正如《黄帝内经》所言"上医治未病",科学认知与传统文化智慧的结合,方为守护健康的最佳路径。