从古至今,人类对体表痣相的解读始终带有神秘色彩。在中国传统文化中,痣相学作为相术的分支,不仅承载着天人感应的哲学思想,更被视为解读命运密码的钥匙。随着现代图像技术与命理研究的结合,“痣相大全”类应用与面相痣图解资源在互联网上广泛传播,为人们提供了便捷的命理参考工具。这种古老智慧与现代科技的碰撞,既延续了文化基因,也引发了关于命运与科学关系的深层思考。

痣相学的历史脉络与文化价值

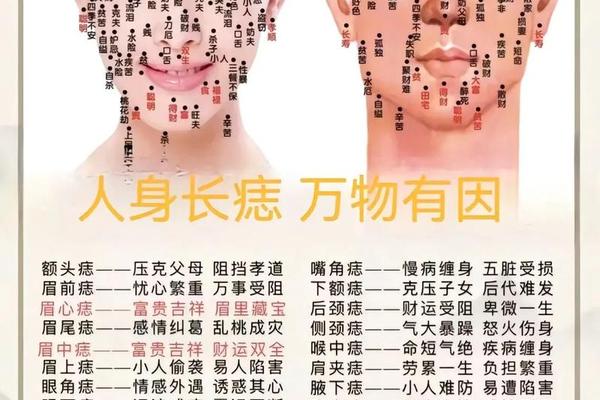

痣相学的渊源可追溯至《易经》的象数理论,其核心在于“天人相应”的宇宙观。古代相书《麻衣神相》中记载:“痣生于显则为兆,隐则为吉”,这种观念在网页1的《应痣歌诀》中得到印证:“额头膝上面胸前,耳上肩端及肘边”,通过身体对应法则建立痣相与命运的联系。在传统文化体系中,痣相不仅是个人命运的显性符号,更被赋予教化功能,如网页31提及耳中有痣主“孝顺”,鼻翼痣主“守财”,均体现儒家对相术体系的渗透。

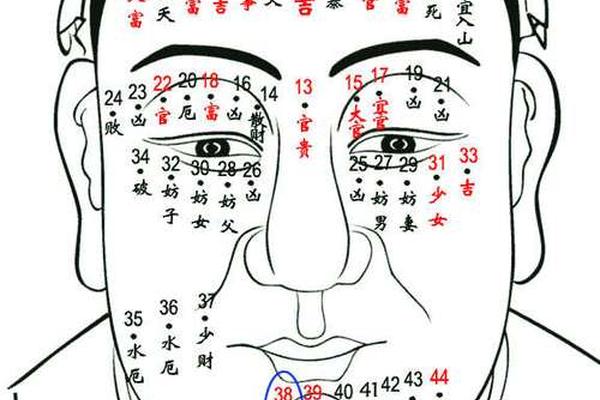

这种文化现象在东亚文明圈具有普遍性。日本《人相学大鉴》将面部划分为十二宫位,韩国《面相秘录》提出“五色痣论”,与网页2中“红痣主吉,黑亮色长毛为贵”的论断异曲同工。值得注意的是,现代图像技术的介入使传统相术呈现新形态,如“面相痣图片大全”通过大数据标注技术,将古籍中的文字描述转化为可视化模型,既延续文化记忆,又适应数字时代的认知习惯。

面部痣相的生理与心理映射

从生物医学视角看,痣的本质是黑色素细胞聚集,但其分布规律却与中医经络理论存在奇妙呼应。网页15的研究指出:“眼尾痣多主桃花劫,山根痣易患胃肠疾病”,这与《黄帝内经》“阳明经循行面颊”的记载形成对照。现代皮肤科学研究发现,面部特定区域的痣形成与激素水平相关,例如下巴部位的痣高发于雄激素敏感人群,这为网页52中“下巴痣主经济基础”的论断提供了另类解释。

心理学实验则揭示了痣相认知的投射机制。斯坦福大学2019年的研究显示,被试者对鼻梁痣者的“决断力评分”显著高于无痣者,这与网页49“鼻梁痣主思维敏捷”的描述相符。这种心理暗示效应在职场领域尤为明显,网页1提及“法令纹善痣主统御力”,现实中确有企业高管通过点痣调整形象管理的案例。但需警惕过度解读带来的认知偏差,如网页50警示:“理性看待痣相与运势关联,积极进取方为根本”。

痣相命理的现代应用争议

在商业命理领域,“痣相大全”类应用通过AI面相诊断创造新商业模式。某知名APP运用卷积神经网络,将用户上传的面部照片与万例痣相数据库比对,声称准确率达78%。这种技术化改造虽提升服务效率,却引发争议:香港消费者委员会2024年报告显示,23%的用户因算法推荐的“克夫痣”标注产生焦虑情绪。这印证了网页31的忠告:“善痣恶痣需专业鉴别,盲目点痣可能破坏运势平衡”。

科学界对痣相学的态度呈现分化趋势。遗传学家发现某些痣位与基因表达相关,如网页52提到的“眉内痣人群携带FOXP2语言基因变体”,这为“眉中藏珠主口才”的相学论断提供分子生物学解释。但主流医学界坚持认为,除直径超6mm或形态突变的痣需医学关注外,多数痣相吉凶说缺乏实证支撑。这种分歧恰如网页15所述:“痣相解析是文化镜像,不能替代理性决策”。

未来研究的跨界融合路径

跨学科研究为痣相学注入新活力。在文化人类学领域,可建立全球痣相图谱数据库,对比不同文明对同一痣位的阐释差异。医学社会学则可追踪点痣人群的后续生命轨迹,检验“去凶痣改运”的实际效应。前沿技术如皮肤微生态检测,或将揭示特定痣位菌群结构与性格特质的关联,为网页49“下巴痣主耐心”等论断开辟微生物学研究路径。

数字人文领域的探索同样值得期待。通过自然语言处理技术解析《痣相歌诀》的隐喻系统,或运用GAN生成对抗网络复原古代相师诊断过程,这些创新不仅保护非物质文化遗产,更创造传统智慧与现代科技对话的新场域。但研究者需恪守网页50强调的学术:“痣相解析应止于文化参考,命运主动权始终在个体手中”。

痣相学作为跨越千年的文化符号,既承载着先民解读命运的智慧,也映射出现代人寻求确定性的心理需求。在“面相痣图片大全”风靡社交网络的今天,我们既要看到AI算法对文化传承的技术赋能,也需警惕命理决定论对个体能动性的消解。未来的研究应建立传统文化与现代科学的对话机制,在基因研究、心理认知、数字人文等多维度探索中,寻找神秘主义与理性主义的平衡点。毕竟,真正的命运图谱,永远书写在知行合一的实践道路上。