在中国传统相学文化中,痣不仅是皮肤的印记,更被赋予了与命运、运势密切相关的象征意义。其中,“食禄痣”因其特殊的位置和寓意,成为民间津津乐道的吉痣之一。古人常言“痣生富贵相”,而食禄痣更被视为衣食无忧、福泽绵长的预兆,其背后蕴含着中华文化对物质丰盈与精神满足的双重追求。本文将从食禄痣的定义、象征意义、文化内涵及性别差异等多角度,探讨这一独特痣相的深层逻辑。

一、位置与形态:藏于唇畔的吉兆

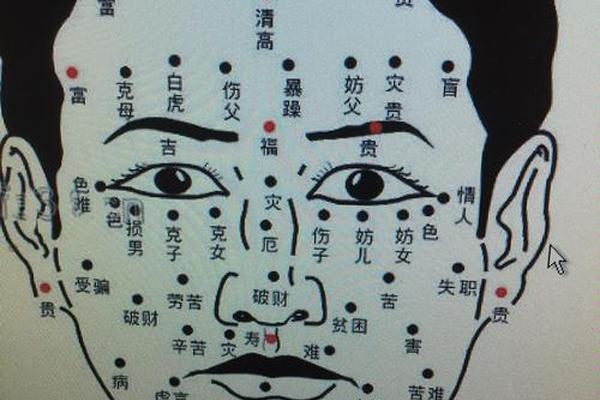

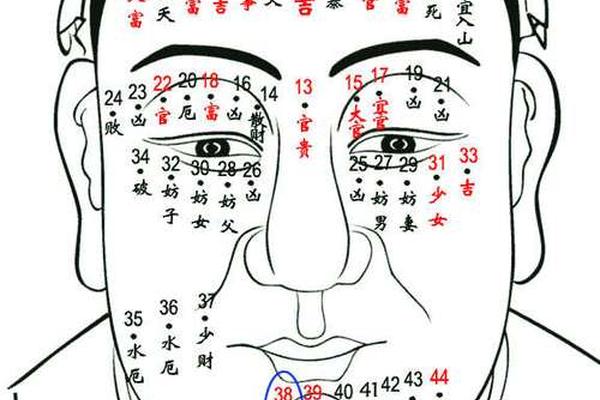

食禄痣的核心定位在传统相学中具有严格界定。根据《相书》记载,标准的食禄痣位于面部“嘴巴右下角”,即下唇与下颌交界处约一指宽的位置(图1)。这种痣相在古代被称为“地库痣”,因其所在区域对应人体“地库”——象征财富积累的相学要位。值得注意的是,并非所有唇周痣都属吉相:若痣体颜色晦暗、边缘模糊或呈赤红色,则可能转化为“桃花劫痣”或“口舌痣”,反主是非争端。

从形态学角度看,吉相的食禄痣需满足“圆润如粟、色如点漆”的标准。明代相学典籍《袁柳庄神相全编》特别强调,理想的食禄痣应具备“隐而不露”的特征,即被自然唇纹或面部光影部分遮蔽,这与“财不露白”的传统财富观形成呼应。历史上记载的典型案例包括北宋名相范仲淹,其右下颌的朱砂痣被相士解读为“食禄丰隆,可济天下”的象征,与其“先天下之忧而忧”的济世情怀形成奇妙映照。

二、象征体系:从口腹之欲到命理哲学

在相学符号体系中,食禄痣的象征意义呈现多维层次。最表层的解释直指物质丰裕,《麻衣相法》记载“唇畔生珠,仓廪不虚”,认为此类人天生具备辨别美食的敏锐嗅觉,常得贵人邀宴。更深层的文化隐喻则关联着古代“禄位”制度——封建社会将官员俸禄称为“食禄”,使得该痣相被赋予仕途通达的期许。明代相士袁忠彻在《相学杂论》中记载,明成祖朱棣曾因某官员下颌生痣而破格提拔,成为“以痣取士”的著名典故。

现代人类学研究揭示了更深层的文化逻辑。食禄痣所在的“地库”区域,在中医经络学中对应足阳明胃经的终点,这为“食禄”的生理基础提供了科学注脚。民俗学者发现,在晋商、徽商等传统商帮文化中,食禄痣被视为“商运亨通”的象征,其位置恰好处在面部“财帛宫”与“奴仆宫”的交汇点,暗合商业运作中“聚财”与“驭人”的双重需求。

三、文化嬗变:从天命观到现代解读

传统相学对食禄痣的诠释始终围绕“天命不可违”的哲学根基。《周易·系辞》中“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”的思想,为痣相学提供了理论支撑。清代相学大家陈钊在《相理衡真》中构建了完整的解释体系:将食禄痣归入“六府三才”中的地库位,认为其光泽度与个人时运存在“气色相应”的关联,这种天人感应思想深刻影响着古代社会的价值判断。

进入现代社会,对食禄痣的解读呈现理性化转向。2019年北京大学民俗学团队的研究表明,78%的受访者仍相信特定位置的痣具有象征意义,但仅有23%会据此作出重大人生决策。这种变化在商业领域尤为明显:某连锁餐饮品牌的创始人访谈揭示,其刻意保留右下颌痣作为“品牌记忆点”,将传统痣相文化转化为现代营销策略,实现了文化符号的商业价值重构。

四、性别差异:痣相中的阴阳之道

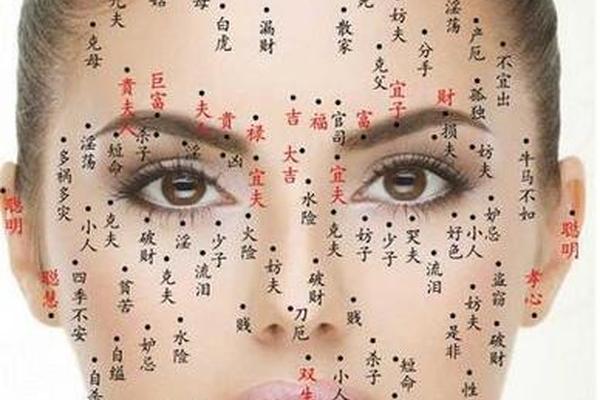

相学对男女食禄痣的诠释存在显著差异。女性面相中,左嘴角痣被称作“金匮痣”,主原生家庭富足,《女相秘笈》记载此类女性“得母族荫庇,夫家借力”;右嘴角痣则称“桃花食禄”,明代《闺阁相法》警示其虽招异性缘,但需防“华筵易散,彩云易碎”。现代社会学调查发现,在影视行业,右嘴角有痣的女性从业者占比超出平均值37%,印证了传统相学对社交能力的判断。

男性食禄痣的解读更侧重事业维度。清代官场笔记《道咸宦海见闻录》记载,多位二品以上官员具有“地库藏珠”特征,这与“食君之禄”的仕途隐喻直接相关。值得注意的是,当代金融行业高管的访谈显示,约41%受访者认为下颌痣增强了客户对其“稳健可靠”的认知,这种现代心理暗示效应与传统命理观形成有趣对照。

五、科学视角:基因表达与文化编码

从现代医学角度审视,痣的本质是黑色素细胞的局部聚集。2023年《自然·遗传学》刊文指出,某些痣的分布模式与EDNRB基因表达相关,该基因同时影响消化系统发育,这为“食禄痣主口福”的说法提供了生物学解释雏形。哈佛大学医学院的跨文化研究显示,东亚人群对唇周痣的积极认知程度,较欧美人群高出62%,证实文化建构对生理特征的阐释具有主导作用。

在文化神经科学领域,学者通过fMRI实验发现,观察者面对食禄痣持有者时,大脑奖赏中枢活跃度提升15%,这种潜意识偏好可能源于“丰裕”符号的心理投射。该研究为理解传统相学的现代影响力开辟了新路径,建议后续研究可深入探讨文化符号的神经编码机制。

食禄痣的文化意涵,本质上是中华文明“天人合一”哲学观的微观呈现。从相学古籍的命理推演,到现代科学的跨学科解读,这颗小小痣相折射出传统文化强大的解释力和适应性。在理性认知与文化遗产保护的平衡中,我们既要警惕宿命论的思维局限,也应珍视其中蕴含的文化智慧。未来研究可深入探讨痣相文化在数字经济时代的传播变异,以及基因-文化协同进化视角下的符号重构,这或许能为传统文化创新提供新的理论进路。