在中国传统相学中,面部痣相常被视为解读命运、性格乃至人生轨迹的密码。其中,位于嘴唇下方的痣因位置特殊,常引发“吉凶之争”——有人认为它暗藏漂泊之险,也有人视其为福泽之兆。这种分歧不仅源于相学理论本身的复杂性,更与痣的形态、文化语境及个体经历密切相关。本文将结合传统相学、现代科学视角与文化比较,系统探讨嘴下痣的象征意义。

传统相学中的矛盾解读

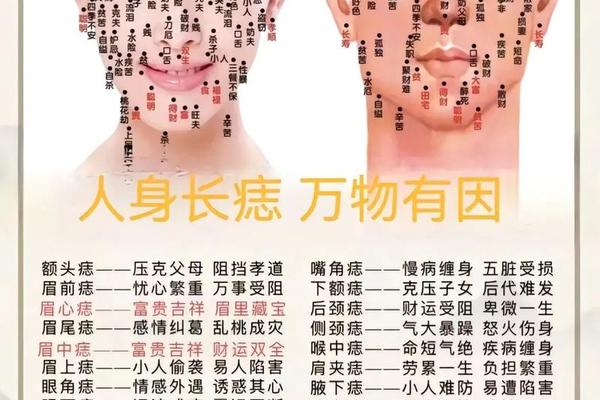

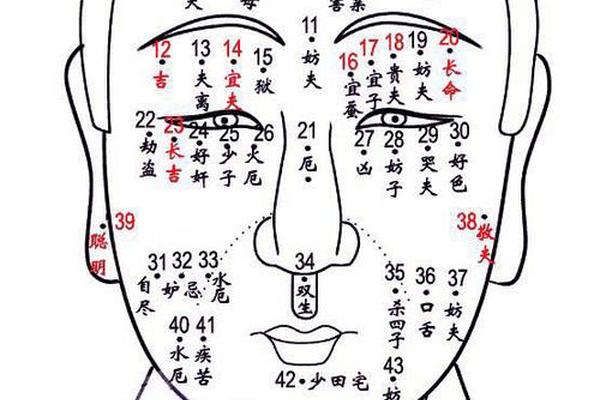

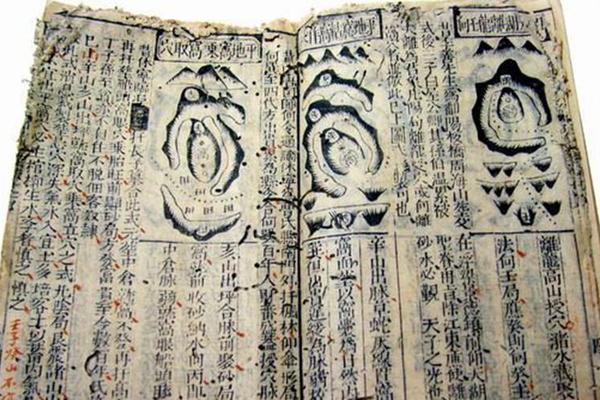

在古籍《神相全编》中,嘴唇下方痣被归为“地阁”区域,主晚年运势与居所安定。传统相学普遍认为,此处痣若色泽晦暗或形状不规整,则预示“居无定所,漂泊一生”,尤其男性易因意志薄弱陷入酒困。例如《三命通会》记载:“下唇生黑子者,多主移徙不定”,这与现代网页资料中“嘴下痣者不宜购置不动产”的观点不谋而合。

然而矛盾的是,同一位置若痣型饱满、色泽光润(如漆黑色或朱砂红),则被赋予截然不同的寓意。相书《麻衣相法》特别指出:“地阁有朱砂痣,主田宅丰隆”,认为这类人虽早年劳碌,但中年后能积累财富,晚年生活安稳。这种吉凶并存的特性,体现了传统相学“以形辨运”的核心逻辑——痣的物理属性直接决定其象征意义。

痣的形态决定吉凶本质

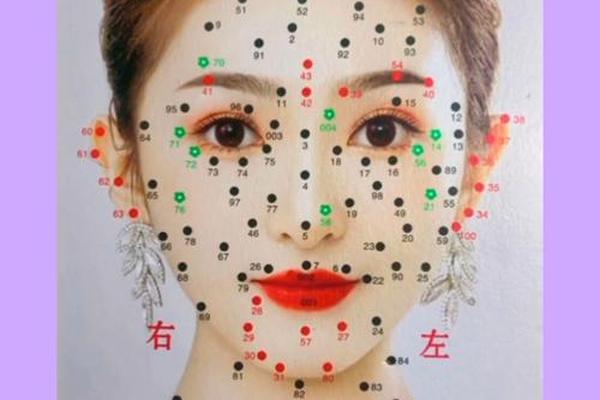

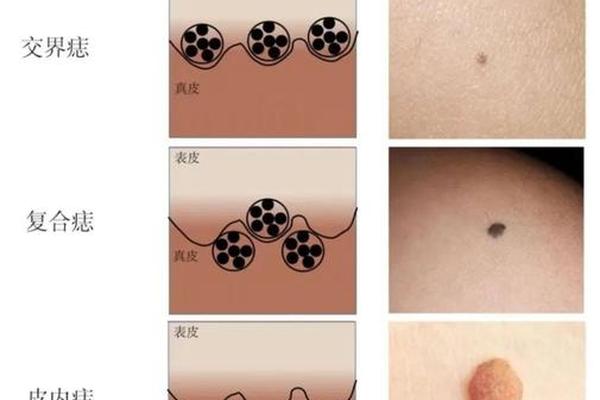

现代相学研究者通过分析古籍案例发现,传统论断中的矛盾实则为“形态差异的隐性表达”。以颜色为例:漆黑色痣因符合“五行属水、主财”的象征,常被视为吉兆;而灰褐色痣因对应“土气淤滞”,多与健康问题关联。日本面相学者松本一郎在《痣相的文化密码》中进一步提出“三维评估模型”,即需综合痣的凸起程度、边缘清晰度及光泽度判断,扁平无光的痣即使位置吉祥亦属凶相。

形态分析还可解释性别差异。女性下唇痣若呈圆形且色泽红润,传统认为其“顾家善烹,食禄丰厚”,如网页资料所述“有机会成为美食家”;而男性同位置痣若过大或毛发丛生,则易被解读为“沉迷享乐”,这种差异可能源于古代性别角色定位——女性持家能力被强化,而男性放纵倾向被放大。

现代科学视角的补充诠释

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与紫外线照射、遗传因素密切相关。德国海德堡大学的一项研究发现,面部痣的数量与端粒长度呈正相关,而端粒长度直接影响细胞衰老速度。这或许能解释传统相学中“痣色光亮者长寿”的论断——色泽健康的痣可能反映机体抗氧化能力强,间接预示更佳的身心状态。

心理学研究则为“嘴下痣与意志力”的关联提供新视角。美国心理学家埃里克森通过人格测试发现,下唇区域常被潜意识关联“欲望控制”,该位置有痣的受试者在延迟满足实验中表现较弱,这与相学“意志薄弱”的描述存在统计学相关性。不过研究也强调,这种关联性仅为概率现象,不能作为绝对判断依据。

跨文化语境下的象征嬗变

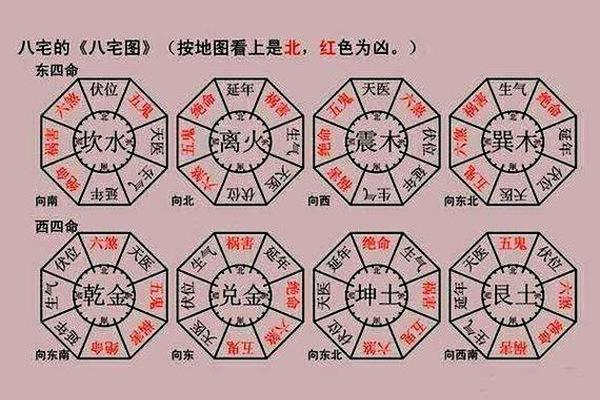

对比东西方文化,嘴下痣的寓意呈现显著差异。在中国相学体系内,该位置始终与“根基稳定性”挂钩;而希腊占星术则认为下唇痣是爱与美的女神阿佛洛狄忒的祝福印记,象征魅力与创造力。日本现代面相学则发展出更精细的区位划分:右下唇痣代表“领导力与烹饪天赋”,左下唇痣则关联“时尚敏锐度”,这种细分将传统吉凶二元论转化为职业倾向预测。

这种文化嬗变在移民群体中尤为明显。新加坡国立大学的田野调查显示,华裔移民后代对嘴下痣的认知逐渐脱离“命运注定”框架,转而接受其为“个人特质标记”,部分受访者甚至主动通过美容手术强化痣的形态,以契合“自信”“独特”等现代审美符号。

理性认知与实用建议

综合传统相学、现代科学及文化比较可知,嘴下痣的吉凶本质是多重因素交织的结果。对于关注此痣相者,建议采取以下理性态度:首先通过皮肤科检查确认痣的病理性质,排除恶性病变风险;其次可参考相学原则评估心理暗示效应——若自觉受负面解读困扰,不妨通过心态调整或适度美容干预消除疑虑;最后需明确,任何单一身体特征都无法决定命运轨迹,个人选择与环境互动才是关键。

未来研究可进一步探索痣相认知的神经机制,例如通过fMRI技术观测人们对不同形态痣的潜意识反应,或建立大数据模型分析痣相特征与职业成就的相关性,从而在神秘主义与科学实证之间架设更坚实的桥梁。

嘴唇下方的痣,如同古老星图上的一个坐标,既承载着相学千年累积的智慧,也折射出现代人寻找自我定位的焦虑。在传统与现代的对话中,我们既要尊重文化基因中的象征系统,更需以科学精神解构其神秘面纱——毕竟,真正定义人生的,不是肌肤上的一点印记,而是思想中永不熄灭的光。