在人类文明的长河中,痣相学始终以一种神秘的面貌存在。从《黄帝内经》对痣与健康的关联描述,到《周易》对痣象与命运的哲学阐释,中国传统文化将痣视为“命运的符号”。古人相信,痣的位置、颜色与形态能预示个人吉凶,如“额中痣主贵,唇边痣主财”等说法至今仍在民间流传。现代科学以基因突变、紫外线暴露等生物学机制解构了痣的本质,认为其与命运并无关联。这种传统玄学与实证科学的对立,使得痣相学的可信度成为争议焦点。

二、痣相学的理论体系解析

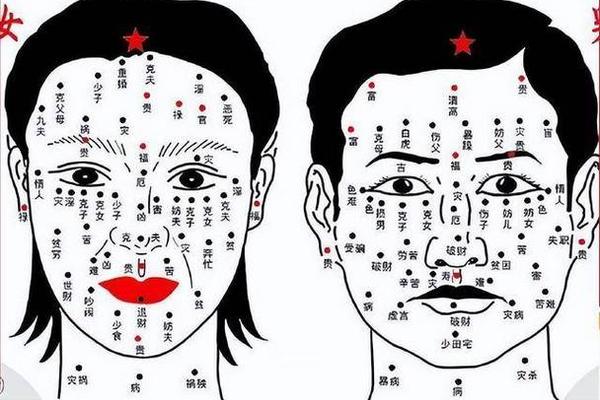

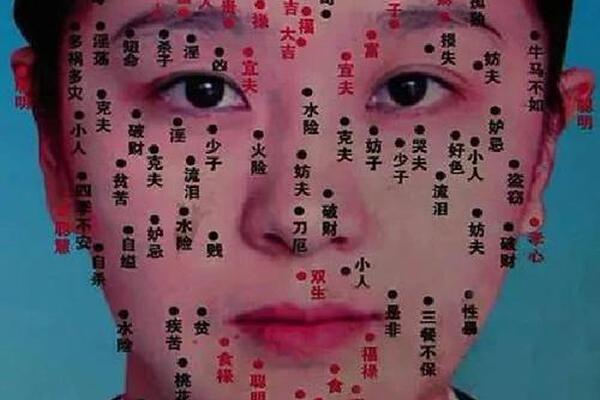

传统痣相学建立在一套复杂的分类系统上。根据网页11的《相学中的痣相研究》,痣被划分为“善痣”与“恶痣”,前者需满足色泽黑亮、形态圆润等条件,后者则与晦暗、畸形等特征关联。例如,眉心的朱砂痣象征智慧,而眼尾的痣则可能暗示情感波折。这种分类不仅涉及美学标准,还与中医“外有斑内有瘀”的病理观相呼应。

身体部位的象征意义更是痣相学的核心。面部痣象被认为直接影响社会关系,如鼻梁痣关联事业运,下巴痣预示晚年福泽;身体痣象则多与健康挂钩,如背部痣象征贵人运,腹部痣暗示消化系统隐患。这些理论虽缺乏科学支撑,却通过文化传承形成了一套自洽的符号体系。

三、科学视角下的质疑与验证

现代医学明确指出,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、激素与紫外线影响。美国梅奥诊所的研究表明,痣的分布具有随机性,且可能因皮肤癌风险需医学关注,而非命运预示。从统计学角度看,网页63提及的“额头七痣帝王相”等说法缺乏大样本验证,更多是文化想象与个案巧合。

值得注意的是,部分传统说法与医学现象偶合。例如,中医认为痣色变化反映内脏健康,这与现代发现的某些痣伴随代谢疾病的现象存在模糊关联。这种关联性被过度泛化为命运预言,反而掩盖了科学诊疗的重要性。

四、心理学与社会学的影响机制

痣相学的持久生命力,或许源于其心理暗示功能。网页43指出,相信“吉痣”者可能因自信增强而主动把握机遇,形成正向反馈;反之,“恶痣”焦虑可能引发自我设限。例如,一项本土调查显示,自认有“财痣”的个体在投资决策中表现更果断。这种“标签效应”揭示了迷信对行为模式的潜在塑造力。

从社会功能看,痣相学充当了人际互动的文化媒介。网页22提到的“八大富贵痣”顺口溜,将痣转化为社交谈资,甚至衍生出美容行业的点痣经济。在当代,网红通过解析明星痣相吸引流量,传统玄学被重构为娱乐化内容。这种文化符号的弹性,使其在科学祛魅后仍能嵌入日常生活。

五、理性认知与文化价值的平衡

面对痣相学,需区分其健康警示与文化隐喻的双重属性。医学界呼吁关注痣的形态变化以防癌变,而非纠结于吉凶寓意。痣作为文化遗产的符号价值不应被否定——它承载着古人对生命规律的朴素探索,如《相理衡真》以痣喻山川的哲学观至今具有美学意义。

未来研究可深入探讨两个方向:一是从认知心理学量化痣相暗示对决策的影响机制;二是通过人类学田野调查,记录痣相学在当代社会的适应性变迁。唯有在科学与人文的对话中,才能为这一古老学问找到恰当的现代定位。

痣相学如同一面棱镜,折射出人类解释命运的双重冲动——既渴望理性掌控规律,又难以割舍神秘叙事的慰藉。在祛除其迷信色彩的我们应珍视其文化基因,并以科学精神重新诠释“痣”的符号意义:它或许不能预言未来,却能成为理解历史、认知自我的一面镜子。