在人类文明的长河中,痣相学始终游走于神秘主义与经验观察之间。现代科学用显微镜剖析着黑素细胞的聚集规律,而传统文化则赋予不同痣相以吉凶隐喻。这种跨时空的对话,既折射出人类认知世界的方式演进,也揭示着医学理性与民俗智慧的微妙互动。

一、痣相的生物学本质

从组织学视角看,痣是皮肤基底层黑素细胞的良性增生,其形成涉及遗传、环境与激素的多重作用。基因测序显示,BRAF基因突变在先天性巨痣中检出率高达80%,而MC1R基因多态性则影响个体对紫外线的敏感度,这解释了为何日晒会显著增加痣的数量。荷尔蒙波动对痣的刺激效应,在孕期女性群体中尤为明显,约30%的孕妇会出现新痣或原有痣体积增大。

医学上将痣分为交界痣、混合痣和皮内痣三类。交界痣多呈扁平状,存在于表皮与真皮交界处;皮内痣因黑素细胞深入真皮层,常呈半球形隆起并伴有毛发;混合痣兼具二者特征。这种分类与吉凶无关,却为临床诊断提供依据——交界痣因处于活跃状态,恶变风险较其他类型高2-3倍。

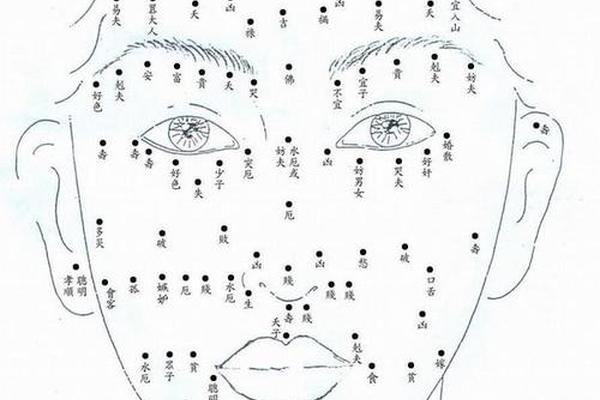

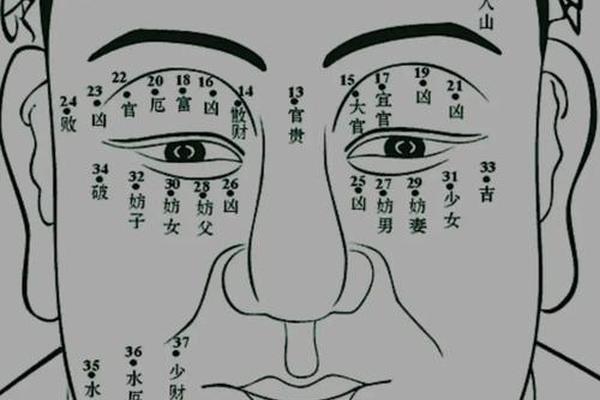

二、传统痣相学的文化解码

相学典籍中"黑如漆、赤如朱、白如玉"的吉痣标准,与现代皮肤镜观察存在奇妙对应。黑亮饱满的痣往往对应真皮层细胞排列紧密的良性结构,而色泽浑浊的"恶痣"在病理学中常见细胞异型性改变。古人将痣上生毛视为吉兆,研究发现毛囊附属器完整的痣,其细胞分化程度更高,病理学恶性概率降低至0.3%。

身体区位象征系统构建了复杂的命运图谱。相书称腋下痣主藏财,从医学角度看,该部位痣受摩擦较少,确实较面部痣更少发生恶变;而传统认为山根痣不利健康,现代统计显示鼻部色素痣因皮脂腺活跃,炎症发生率确实比其他部位高20%。这种经验性观察虽缺乏科学实证,却暗含局部解剖特征与病理风险的关联。

三、医学视角的善恶甄别

ABCDE法则构建了现代痣相评估体系:不对称性(Asymmetry)提示细胞分裂异常,边界模糊(Border)反映浸润性生长,颜色驳杂(Color)显示分化程度差异,直径超6毫米(Diameter)及近期演变(Evolution)都是恶变信号。皮肤镜技术可放大40倍观察色素网络结构,对黑色素瘤的早期识别准确率达95%。

预防性管理策略强调动态监测。紫外线防护可使新痣发生率降低40%,而规律性的皮肤自查,配合专业机构每年1次的全身皮肤检查,能将黑色素瘤死亡率降低63%。对于高风险部位的痣,如手足掌、腰带区等易摩擦部位,建议在细胞学检查基础上考虑预防性切除。

四、科学理性与文化认知的对话

当激光点痣广告宣称"祛凶改运"时,医学界关注的是不当操作引发的感染风险和细胞异变概率。数据显示,反复激光刺激可使交界痣恶变风险提升7倍,而规范的手术切除复发率仅0.5%。这种认知冲突背后,是经验医学向循证医学的范式转换,也是神秘主义祛魅的必然过程。

在跨学科研究中,民俗符号系统正被重新审视。英国曼彻斯特大学将2000例痣相记录与病理档案对照,发现传统认定的"恶痣"中,确有12%存在病理改变,这种关联性在手足部位尤为显著。这提示某些文化经验可能蕴含未被科学阐释的观察智慧,值得用现代方法系统梳理。

从黑素细胞聚集到命运符号载体,痣相认知史恰是人类摆脱蒙昧的缩影。未来研究可建立大样本的痣相特征数据库,结合人工智能进行模式识别,既为皮肤肿瘤预警提供新工具,也为文化人类学研究开辟新径。在科学照亮未知领域时,我们既要守护理性之光,也应珍视文明长河沉淀的经验结晶。