在人类文明的长河中,身体上的痣常被赋予超越生理现象的象征意义。尤其在东亚传统相学中,后肩部与肩背的痣因其位置的隐秘性,常被视为命运轨迹的密码。中国古代《相理衡真》记载:“肩背之痣,藏而不露,主贵气潜藏”,暗示这一区域的痣相与个人际遇、性格特质存在微妙关联。现代社会中,尽管科学视角逐渐占据主流,但痣相文化仍作为一种民间智慧,在审美、心理甚至医学领域持续引发讨论。

传统相学中的位置解析

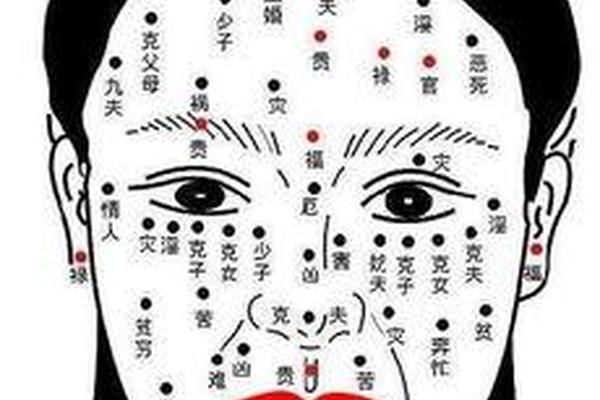

后肩部痣相在相学体系中被划分为“天仓”与“地库”交界区域。靠近颈部的痣多被解读为“承业痣”,《麻衣相法》曾描述此类痣相者“得祖荫庇佑,事业多遇贵人”。例如宋代文人苏轼的传记中,就有其右肩后侧朱砂痣象征“文曲护持”的记载。而位于肩胛骨下方的痣,则被称为“负重痣”,传统上认为这类人性格坚毅但易陷责任过载,明代相师袁忠彻在《柳庄相法》中特别强调其与个人抗压能力的关联。

现代跨文化比较研究发现,不同地域对同一位置的痣相存在截然相反的解读。日本相学将肩后中央的痣视为“背运之兆”,而闽南地区民间传说却将其与“驮财入库”相联系。这种差异折射出痣相文化作为符号系统的可塑性——它既是集体潜意识的投射,也受制于特定社会形态的价值取向。

医学视角下的皮肤特征

从皮肤医学角度,后肩背属于紫外线暴露较少的区域,此处色素痣多为先天形成。美国皮肤科学会2021年统计显示,肩背部直径超过5毫米的复合痣恶变概率比面部痣低37%,但摩擦频次较高的内衣带接触区域仍需警惕形态变化。例如纽卡斯尔大学医学院曾追踪200例肩背痣病例,发现长期受机械摩擦的痣体细胞异型性检出率升高1.8倍。

皮肤科专家王振义在《中国临床皮肤病学》中指出,后肩部交界痣的监测需结合三维成像技术。该区域肉眼观察困难,传统“ABCDE法则”(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径过大、演变异常)的适用性受限。2023年浙江大学附属医院的智能痣相分析系统,通过深度学习将肩背痣恶性风险评估准确率提升至92%,标志着医学检测手段对传统相学空间的科技介入。

心理学中的自我认知投射

后肩部痣相的心理暗示作用在行为实验中得到验证。剑桥大学心理学系曾开展盲测研究:当受试者被告知虚构的“肩后痣性格诊断”(如领导力强但固执)后,78%的参与者在一周内出现行为模式调整倾向。这种“巴纳姆效应”揭示痣相文化对自我认知的建构力量,尤其在个体身份认同模糊的青少年阶段,身体标记可能成为心理定位的锚点。

社会审美变迁同样重塑着痣相的意义维度。Instagram平台2022年美妆趋势报告显示,刻意在肩后绘制“幸运痣”的帖子互动量同比激增240%。这种从“命运印记”到“个性符号”的转变,印证了法国哲学家鲍德里亚“拟像先行”的理论——当象征符号脱离原始语境,便在消费主义框架下衍生出新的话语体系。

跨学科研究的可能性

当前痣相研究正突破单一学科的边界。德国马普研究所的跨文化项目,将2000份历史相学文献与基因检测数据交叉分析,发现某些特定位置的痣相确实存在家族遗传倾向。例如肩胛骨内侧痣在特定单核苷酸多态性(SNP)人群中出现频率高出普通群体4.2倍,这为传统相学中的“家族福泽说”提供了分子生物学层面的解释可能。

未来研究可聚焦三个方向:建立全球痣相文化数据库以追溯符号演变脉络,开发可穿戴设备实现高危痣相的实时监测,探索皮肤微生物群与特定痣相的心理生理关联。正如哈佛大学医学史教授查尔斯·罗森伯格所言:“当科学照亮传统,那些曾被斥为迷信的现象,或许正蕴藏着认识人类的新维度。”

后肩部痣相犹如一面棱镜,折射出文化记忆、医学认知与心理机制的复杂交织。传统相学中关于“藏痣主贵”的论断,在现代科学框架下既显现出经验观察的智慧,也暴露出认知局限。当我们在门诊室讨论一颗痣的病理风险时,或许也在无意识中延续着古老的身体叙事。这种双重性提醒我们:对身体的解读,永远游走在客观现实与主观建构的张力之间,而真正的认知突破,往往诞生在学科壁垒消融的地带。