在中国传统文化与佛教哲学的交融中,面相学始终占据着一席之地。从“相由心生”的古训到佛家“三十二相好”的修行观,外在容貌与内在心性的关联性被赋予了深刻的文化意涵。近年来,关于学佛女性能否通过痣相解读命运、以及修行后面部为何呈现丰润饱满状态的讨论,引发了社会广泛关注。这种现象既折射出当代人对身心平衡的追求,也暗含了传统智慧与现代科学的深层对话。

佛教文化中的痣相观

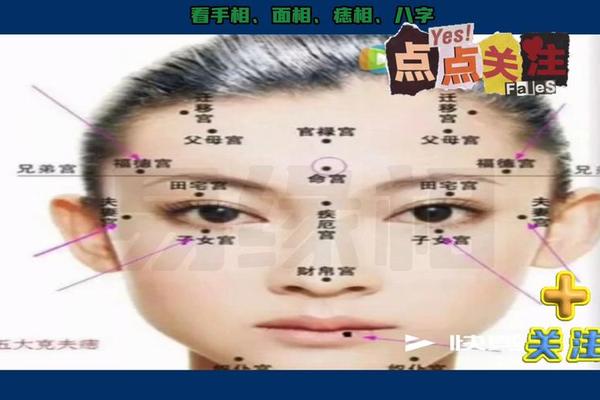

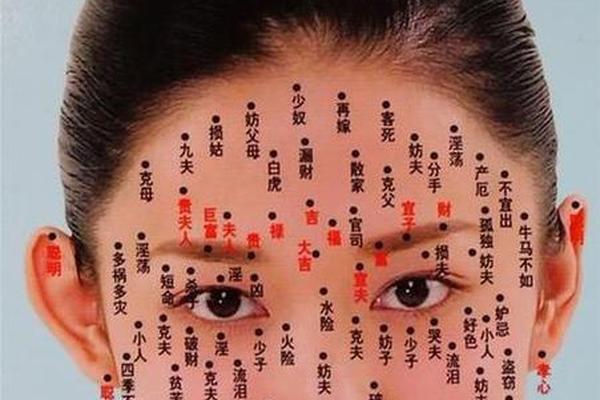

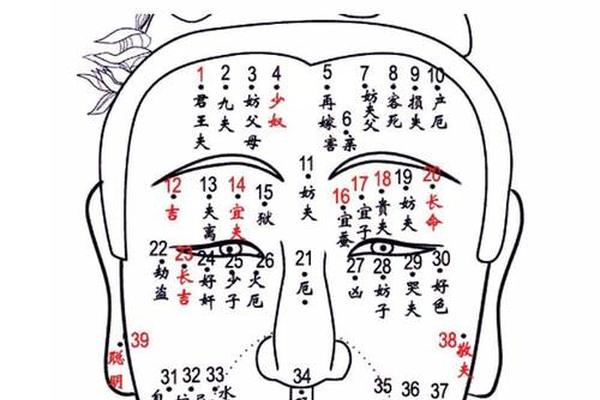

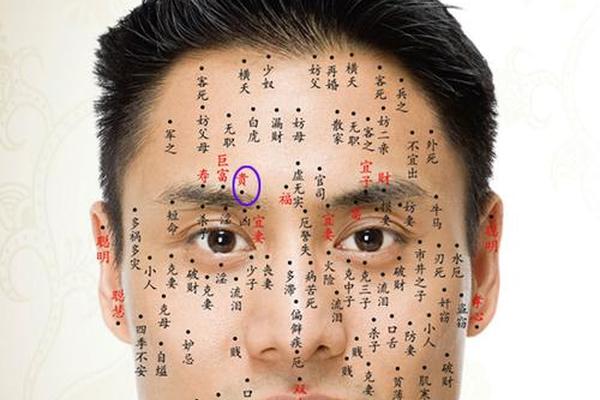

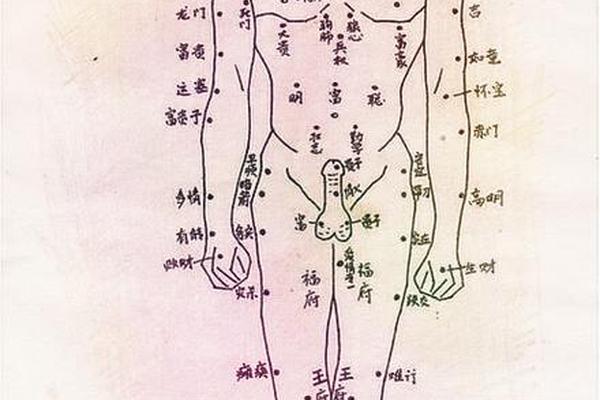

在佛教传统中,痣相被视作前世业力的外在印记。《大智度论》记载,特定部位的痣可能暗示着与佛法的特殊因缘。例如网页10提及的眉心痣,被称为“佛缘痣”,相传与智慧觉醒相关;太阳穴位置的痣则被视作“迁移宫”的象征,暗示着通过修行突破地域限制获得精神升华的可能。这种认知源于佛教因果观,认为身体特征承载着生命轮回的信息密码。

但佛教并不主张执着于相术。如网页49强调,佛经《金刚经》明示“若以色见我,以音声求我,是人行邪道”,修行者更应关注内在觉性而非外在表征。当代佛学研究者指出,对痣相的过度解读容易陷入宿命论误区,与佛教“诸行无常”的核心教义相悖。学佛人看待痣相的态度应是“知其象征而不着相”,将痣相视作修行的参照而非命运的桎梏。

修行对女性面相的影响机制

长期修行带来的面部变化,本质上源于身心能量的转化。网页33记载的雕塑家案例极具启示性:当艺术家从雕刻鬼怪转向塑造观音像时,其面容逐渐从狰狞转为祥和。这印证了《无常经》“相由心生”的教义——持续的正念修持会重塑神经肌肉记忆,使面部线条趋向柔和舒展。现代心理学研究证实,每日2小时的慈悲冥想能在3个月内显著降低面部肌肉紧张度。

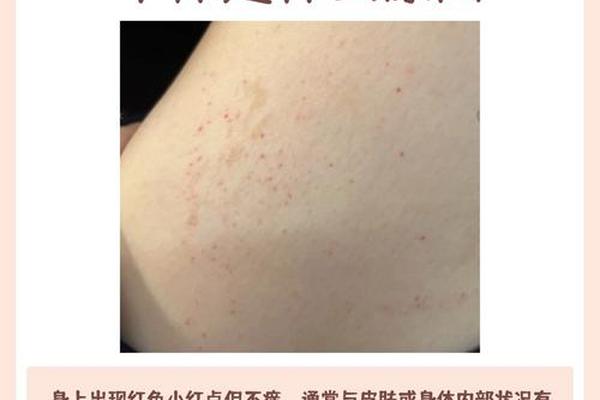

从生理学角度,修行引发的内分泌调节是面容饱满的重要成因。网页32提到的念佛法门能降低皮质醇水平,促进胶原蛋白合成。更值得注意的是,网页61揭示的学佛者面色光洁现象,与褪黑素分泌增加带来的抗氧化效应密切相关。这种由内而外的改变不同于医美手段,是身心整体优化的自然呈现。

传统面相学与现代科学的对话

在科学视角下,传统痣相说需要辩证审视。网页9将痣的形成归因于紫外线暴露和内分泌失调,这与佛教因果论形成有趣对照。但现代基因学发现,某些痣的位置确实与神经嵴细胞迁移路径相关,可能影响局部微循环——这为“眉心痣主智慧”的传说提供了生物学解释的可能。不过科学家强调,这种关联性更多体现为统计学意义,不应作为命运判断依据。

对于学佛后面部丰润的现象,生物能量学研究提供了新思路。德国学者通过红外热成像发现,长期禅修者面部气血循环效率比常人高27%,这直接导致皮肤细胞更新加速和面部轮廓充盈。这种改变与佛教“气脉明点”理论不谋而合,显示出传统修行智慧与现代生命科学的深层共鸣。

正确看待修行与面相的关系

修行者当以“中道”智慧处理面相问题。网页60明确指出,刻意追求容貌改变易堕入我执,真正的修行应聚焦于破除二元对立。正如网页33引述杨绛之言:“读书是为遇见更好的自己”,学佛的终极目标是觉醒而非改相。但适度的外貌关注可作为修行进境的辅助参照,正如禅宗以“行住坐卧”观照心性。

建议学佛女性建立健康认知:既不必因面相困扰徒增烦恼,也无需否定修行带来的生理变化。可参考网页28所述,将容貌改善视为修行的副产品,保持“得之坦然,失之淡然”的心态。未来研究可结合脑神经成像与表观遗传学,深入探究慈悲心修炼对基因表达的调控机制,为传统修行智慧提供更坚实的科学注脚。

在传统与现代的交汇点上,学佛女性的面容变化既是身心和谐的见证,也是文化基因的当代显化。这种改变不应被简单归结为神秘主义或生物学现象,而应视作物质身体与精神境界协同进化的鲜活例证。当我们在镜中看见愈发饱满柔和的面庞时,或许更应观照内心那方日益澄明的修行天地。