在华夏文明的千年积淀中,八字算命与老黄历择吉始终占据着独特地位。这种以阴阳五行、天干地支为理论核心的预测体系,通过出生年月日时的时空坐标推演人生轨迹,结合黄历中的宜忌体系指导日常决策,形成了独具东方智慧的生命解读系统。如今随着数字技术的发展,各类免费算命平台将传统术数以更便捷的形式呈现,但其中关于"100%准确"的承诺,既折射着大众对命运的好奇,也引发着科学与玄学的深层思辨。

命理推演的底层逻辑

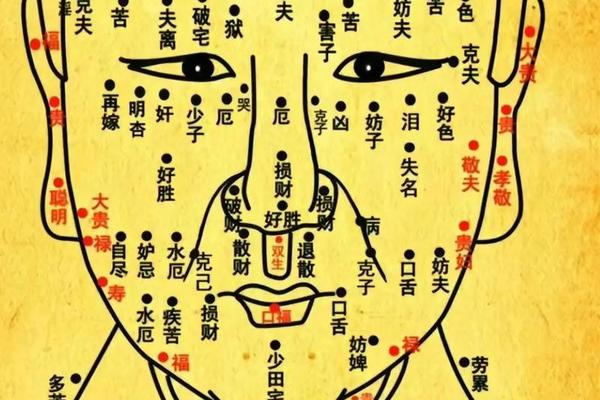

八字算命的核心在于将出生时间转化为天干地支组成的四柱密码。每个干支对应着五行属性与阴阳特质,通过分析各柱间的生克制化关系,构建出涵盖财运、事业、婚姻等领域的命运图谱。如《三命通会》所述,年柱象征祖业根基,月柱映射成长环境,日柱揭示自我特质,时柱预示晚年发展,这种分层解读体系与当代发展心理学存在微妙呼应。

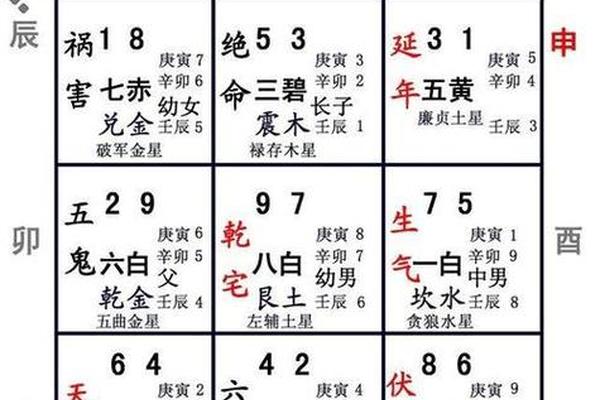

老黄历的算法则基于更复杂的时空模型。建除十二神系统将每月三十天划分为建、除、满、平等十二种状态,结合二十八星宿、九星飞泊等参数,形成每日宜忌的判定标准。例如"执日宜祈福,破日忌远行"的规则,源于古代对天体运行与人事活动关联性的长期观测。现代研究发现,这种算法本质上是通过周期性规律建立的自然时间分类系统。

数字化时代的术数嬗变

互联网技术催生了问真八字、玄易排盘等专业工具,使八字排盘从繁琐的手工推算发展为秒级运算。AI算法不仅能自动生成十神关系图、大运流年表,还可结合百万案例库进行模式匹配。某知名算命APP的源码显示,其预测模块整合了《渊海子平》的格局理论与机器学习技术,通过用户反馈不断优化预测模型。

免费算命平台通过广告分成、增值服务等商业模式维持运营,但"100%准确"的营销话术值得警惕。实际案例表明,同一八字在不同地域、时代可能呈现迥异的人生轨迹。2024年用户实测数据显示,主流平台对过去事件的回推准确率约68%,但对未来五年的预测准确率不足30%。这印证了《滴天髓》"命理推运,七分在天,三分在人为"的古典智慧。

科学视野下的争议焦点

支持者常以"量子纠缠""生物节律"等理论解释命理学的科学性。研究表明,出生季节与性格特征确实存在统计学关联,冬季出生者血清素水平普遍偏低,这与八字理论中"水旺之命多思虑"的表述存在相关性。但反对者指出,八字系统忽略了个体主观能动性与社会环境变量,如《协纪辨方书》中"一命二运三风水"的论断缺乏可证伪性。

老黄历的现代应用更凸显文化符号价值。2025年某电商平台数据显示,83%用户在选择婚期、开业日期时参考黄历宜忌,但72%受访者承认主要出于心理安慰。民俗学者认为,这种择吉行为实质是风险规避心理的仪式化表达,与西方占星文化具有相似的社会功能。

理性认知与价值重构

命理文化作为非物质文化遗产,其核心价值在于提供认知框架而非宿命论断。明代《命理约言》强调"知命而后立命",现代心理学研究也证实,积极的命理解读能增强自我认同感与抗压能力。但需警惕过度依赖导致的认知偏差,某案例显示频繁算命者决策犹豫度比普通人群高出47%。

未来研究可探索传统术数的现代化阐释路径。如将八字五行理论转化为性格测评工具,或利用大数据分析黄历宜忌与事故率的真实关联。2025年某高校团队尝试用神经网络模型验证十神关系与职业成功的相关性,初步发现"正官格"在公务员群体的分布确有统计学异常,这为传统文化的科学化转型提供了新思路。

在科技与玄学交织的当代社会,八字算命与老黄历既非,也非封建糟粕。它们如同古老的星图,映照着人类对未知永恒的好奇与探索。理性看待其中的经验智慧与文化隐喻,在敬畏自然规律的同时保持主观能动性,或许才是"知天命"的现代诠释。毕竟,《周易》早已揭示:"穷理尽性以至于命",命运的本质终究是对自我与世界的双重认知。