中华文明中的生辰八字学说,是以“天干地支”与“阴阳五行”为理论核心的传统命理体系。它通过分析个体出生年、月、日、时对应的干支组合(即“四柱八字”),推演出五行能量的分布规律,进而预测人生轨迹。据《命谱》《千里命稿》等古籍记载,唐代李虚中首创以生辰推命之法,经宋明学者完善,形成融合哲学与数理的系统科学。现代学者程佩指出,命理学在民国时期完成从神秘主义向学术化的转型,成为兼具文化价值与社会功能的研究领域。

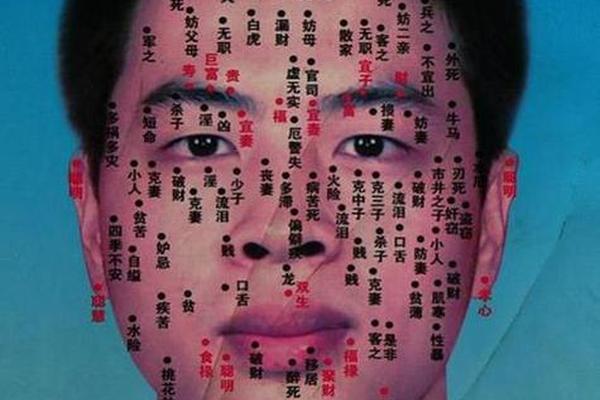

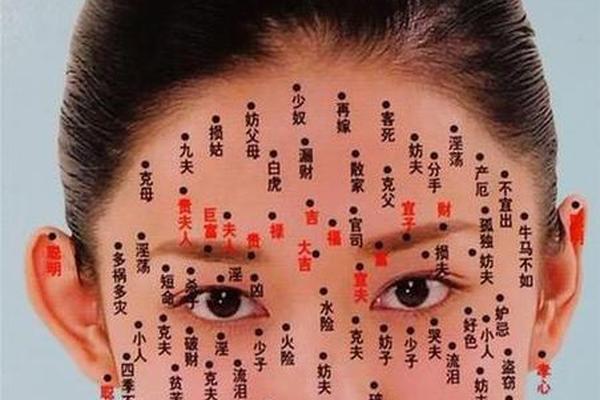

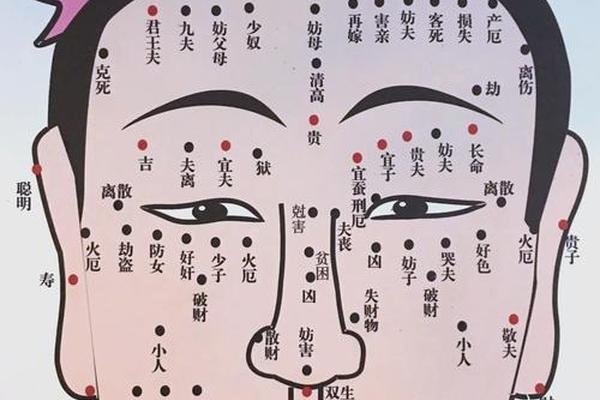

从实践层面看,八字命理并非宿命论,而是强调通过五行调和实现趋吉避凶。例如,八字中五行若出现“水旺缺火”,则需在姓名中补足火属性元素,通过“木生火”的相生逻辑增强个体运势。这种动态平衡观与中医“治未病”理念一脉相承,体现了中国古代“天人合一”的哲学智慧。

二、姓名与八字的双向互动

姓名作为伴随终身的符号,其字形、音律、五行属性均与命理产生共振效应。明代张楠在《神峰通考》中提出:“名正则言顺,言顺则气通”,强调姓名需与八字五行形成互补。例如,八字中“土多克水”者,宜用带“木”偏旁的字(如“林”“森”)以疏通阻滞;而“金弱受火克”者,则可选择“水”属性字(如“润”“涵”)形成金生水、水克火的循环。

现代姓名学进一步将文化内涵纳入考量。儒家经典《诗经》《楚辞》中的典雅用词常被用于平衡命理与审美需求。如“明瑜”取自“怀瑾握瑜”,既补足火属性,又蕴含君子品格的期许;而“鸿泽”源自“鸿渐于陆,其羽可用为仪”,兼顾水木相生的五行需求与进取精神。这种命名策略在网页67的案例中可见一斑:某用户通过分析八字选取“成栋”替代“成才”,既规避了浅显之弊,又强化了木属性的支撑作用。

三、科学起名的实践框架

当代起名需遵循“三步法”原则:找字、组词、筛名。具体操作中,需综合考量以下维度:

1. 五行平衡:如2025年某“庚寅年己亥日”出生的龙宝宝,八字呈现“水土金旺缺火”,可选用“煜”“炎”等字补足火元素,同时规避“戌”“成”等与龙相冲的地支字。

2. 音形美学:声母韵母需错落有致,避免“李丽丽”等叠韵造成的拗口;字形结构宜均衡,如“嘉”字上下结构稳定,优于“巍”字头重脚轻的形态。

3. 文化适配:参考《周易》卦象与生肖特性。龙年宝宝宜用“辰”“云”等与腾飞意象相关的字,而“卿”“柳”等暗含兔形(卯)的字则需避讳。

学者谢咏在《易经汉字姓名学》中提出“五维校验法”:除传统五行外,还需验证三才数理、生肖冲合、典故出处及社会接受度。例如“子涵”虽符合水属性,但2010-2020年新生儿重名率高达0.83%,反易削弱个体独特性。

四、常见误区与解构

当前起名实践中存在三大认知偏差:

1. 机械补缺:盲目信奉“缺什么补什么”,忽视五行生克关系。如鲁迅笔下“闰土”因缺土得名,但若八字本已土旺,此举反致能量失衡。

2. 数据迷信:过度依赖“三才五格”打分系统。事实上,“张馨月”与“张馨玥”虽笔画数相同,但因“玥”字寓意神珠,其文化能量远胜普通用字。

3. 潮流陷阱:盲目追随“梓轩”“沐宸”等网红名。统计显示,2025年“梓”字使用率较2015年增长470%,导致名字同质化严重,反失个性化价值。

对此,命理学者韦千里在《千里命稿》中警示:“八字为体,姓名为用,体用相悖则吉凶难测”。真正科学的命名应如网页87所述:“非为逆天改命,而在顺势而为”,即在尊重命理规律的基础上,融入家族文化传承与时代精神。

五、未来发展与研究展望

随着AI技术的介入,起名方法论正经历革新。如某AI模型通过分析10万组八字与姓名数据,构建出融合《佩文韵府》用字规律与现代语义网络的算法,可生成“八字契合度达90%”且“重名率低于0.1%”的候选名。这种技术路径仍需解决文化深度不足的问题——机器难以理解“玥”字在《山海经》中的神话隐喻,或“昭”字在《楚辞》中的情感张力。

未来研究可聚焦两个方向:一是建立跨学科的“姓名能量学”,量化分析姓名声波振动、字形结构对潜意识的影响;二是推动命理学与现代基因学的对话,探索八字五行与表观遗传的关联机制。唯有打破神秘主义壁垒,才能让这门千年智慧在当代焕发新生。

生辰八字与姓名学的交融,本质是对“人与自然关系”的深刻诠释。从李虚中的四柱推演到AI智能起名,变的是方法论,不变的是对生命规律的敬畏。父母在为孩子命名时,既需遵循“五行调和”的科学法则,也应珍视“名以载道”的文化使命——让每个名字成为连接天命与人情的诗意纽带。